「オープンエンドトイ(Open-Ended Toy)」って、最近よく聞くけど……どんなおもちゃのこと?

そう感じる方も多いかもしれません。

ひとことで言うと、遊び方が決まっていない、自由に遊べるおもちゃのこと。

子どもが自分の頭の中でイメージしたことをそのまま形にできるような、想像力をとことん引き出してくれるおもちゃなんです。

たとえば積み木やブロック、フィギュアや布など。

「こう遊びなさい」と決まっていないからこそ、子どもは“自分で考えて、自分なりに工夫して”遊ぶことができる。

まさに、遊びながら学べる、そんな魅力を持った知育おもちゃなんです。

ちゃみ

ちゃみうちの子はオープンエンドな遊びが大好き。

どのおもちゃも楽しく遊べて、しかも将来役立つ力が伸ばせます!

たのしくてかしこくなる、スゴイおもちゃがいっぱいだよ~♪

ここでは、オープンエンドトイの魅力や特徴をもう少し詳しく、実例も交えてご紹介していきますね!

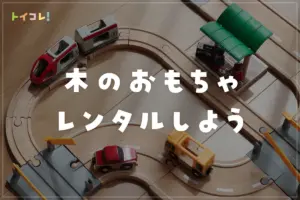

↓オープンエンド系おもちゃがそろうサブスクもチェック♪

オープンエンドトイとは?Open-Ended Toyの意味や特徴

オープンエンドトイは、正式には”Open-Ended Toy” または “Open-Ended Play”。

子どもが自由に楽しんで、様々な想像力や創造性を喚起することができる、幅広い使用方法ができるおもちゃや遊びです。

特におもちゃとしては、おもちゃの開発者が設計した機能やデザインの範囲を超えて、子どもたちが自分の思い描くような遊び方をすることができるもののことを指しています。

オープンエンドトイの特徴としては、

- 自由度が高い

- 創造力や発想力を養うことができる

- 他のおもちゃと組み合わせて遊べる

というようなものがあります。

決まったゴールがあるわけじゃなくて、好きなようにあそべるものってことなんだね~。

この特徴をとらえることがとても大切なので、もう少し詳しく解説していきますね。

自由度が高いから、発想力がぐんぐん育つ

オープンエンドトイ最大の特徴は、遊び方が自由なこと。

たとえば、ある子はブロックで車を作り、別の子はそれをケーキに見立てておままごと。

兄弟でも同じおもちゃでまったく違う遊び方をしていたりして、大人の私たちが「そんな発想あるんだ!」と驚かされることも。

あらかじめルールや完成形が決まっているおもちゃとは違って、子ども自身が考え、想像して、創り出す。

そんな遊びができるのが、オープンエンドトイのすごいところです。

シンプルな形が、無限の遊びを生む

オープンエンドトイには、見た目がとってもシンプルなものが多いんです。

一般的にオープンエンドトイは、自由な発想や創造力を刺激するため、複雑な構造や細かい部品が多くなるとそれが制限される可能性があるためです。

代表的なオープンエンドトイとしては、積み木やブロック、フィギュアなどが挙げられます。

複雑なおもちゃよりも、こうした“なんにでもなれる”おもちゃの方が、想像力をどんどん広げてくれるんですよね。

最近思うんですが、単純な構造のおもちゃほど何かに見立ててよく遊ぶ!

実際にわが家でも、2歳と4歳の兄妹が同じ積み木を使って、それぞれ全然違う遊び方をしています。

兄弟育児をしているご家庭には、特におすすめしたいおもちゃのジャンルです。

他のおもちゃと組み合わせて世界が広がる

オープンエンドトイは、他のおもちゃと組み合わせて遊びやすいのも魅力のひとつ。

たとえば、おなじみレゴブロック。これもオープンエンドトイの一種といえます。

車や飛行機、建物など様々なものを作ることができますが、他のおもちゃと組み合わせて、独自の世界観を作り出すこともできますよね。

(レゴの)おうちにきょうりゅうがきたよ~!

レゴでつくったおうちに、アニアの恐竜があそびにきたり。

レゴも決まったものを作るセットはたくさんありますが、基本の黄色いバケツとかだと色々なものが作れますよね!

以下は3Dジオフィクスというおもちゃと、シフォンスカーフを組み合わせて作ったケーキ。4歳の娘がいつの間にか作っていたものなのですが、その発想にびっくりしました!

このように、オープンエンドトイは発想次第で無限に広がるあそびにつながっていくんですね。

ちょっとした組み合わせが、子どもにとっての“大発明”になることも!

オープンエンドトイで遊ぶと得られる力

オープンエンドトイで遊ぶことで身につく能力としては、

- 想像力や創造力

- 自己表現力

- 自己解決能力

- 目的を設定し、その目的を達成するための戦略を立てる能力

と言われています。

つまり子ども自身が自由に遊ぶことで、自分で考えたり決めたりする力が育っていくってこと!

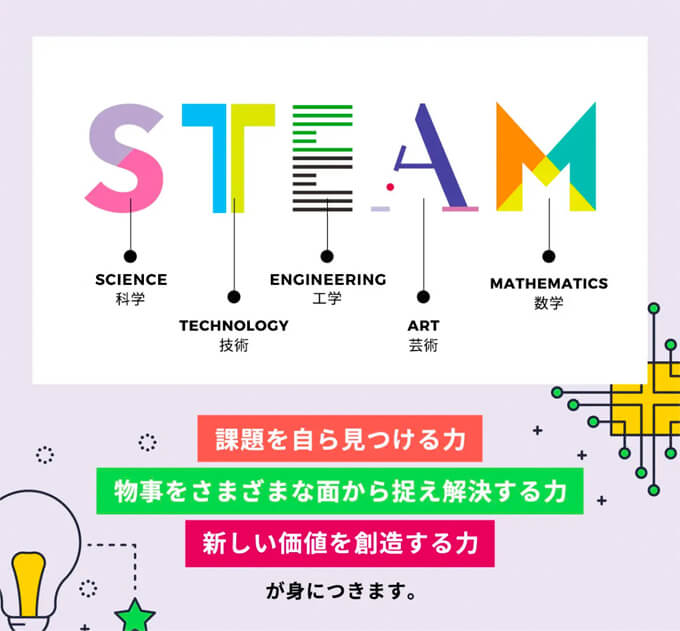

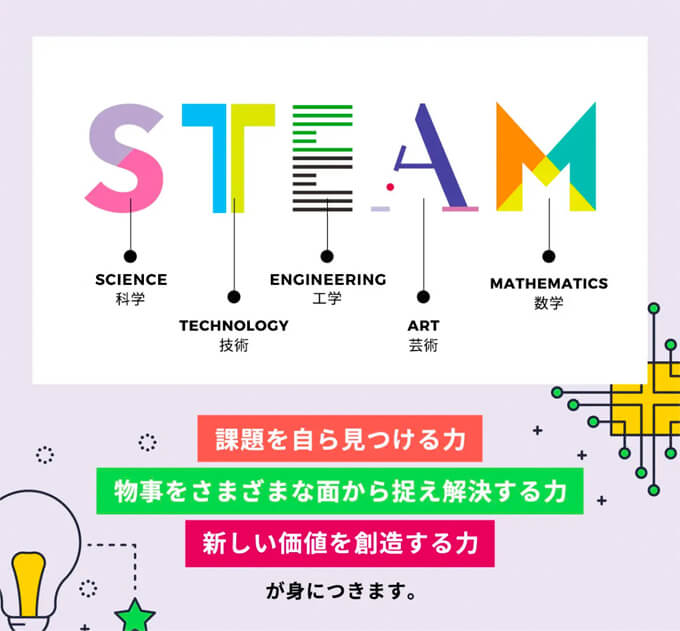

最近では、STEAM教育でもオープンエンドトイが注目されています!

STEAM教育とオープンエンドトイの関係

STEAM教育とは、科学(Science)、技術(Technology)、工学(Engineering)、Arts(人文社会・芸術・デザイン)、数学(Mathematics)の略称で、これらの分野を総合的に学ぶことを目的とした教育のこと。

オープンエンドトイは自由な発想力や創造力を発揮することができ、問題解決能力や工学的思考を促進することが期待できるので、STEAM分野の学習にぴったり!

たとえば、レゴは自由な組み合わせができるので、創造力を高めるだけでなく物理学や数学の原理まで学ぶことができちゃうんです。

STEAM教育においても重要な役割を果たしているなんてすごい!

こんなに良いのに……オープンエンドトイにはデメリットはある?

こんなに良いことづくしに見えるオープンエンドトイ。

一方、デメリットはあるのでしょうか?

ざっくりまとめると、オープンエンドなおもちゃを選ぶ際には、子どもの年齢や興味・関心、安全面などを考慮する必要があります。

デメリットというよりは買う前の注意事項的なものが多いのですが、いくつか考えられる点を挙げてみました。

- 価格が高いことがある

- 子どもが興味を持たないことがある

- 片付けが難しいことがある

- 安全面に問題がある場合がある

価格が高いことがある

オープンエンドなおもちゃは、素材やデザインにこだわって作られるため、一般的なおもちゃよりも価格が高くなることがあります。

またシンプルな基本セットのほかにもシリーズ展開をしているものもあり、一種の「沼」と化している場合も。

木製品はけっこうお高いし、老舗のシリーズものは展開が幅広すぎてあれもこれもほしくなっちゃう……。

SNSを見ると「あれを買った」「これをお迎えした」とオープンエンドトイの購入合戦みたいになっているので、たくさん揃えないといけないのかな? という気にもなっちゃいますよね。実際、煽られてあれこれ購入してしまったという声も聞くんです……。

ですが買わずに自然のものを利用するという方法もあります。

たとえば、シュタイナー教育では、自然素材を使ったオープンエンドトイが重要視されています。

そのため、小石や木の実、枝などの自然素材もおもちゃとして活用されるんですよ。

自然に触れることは環境への関心や感謝の気持ちを育むこともできるのでいいですよね。

▼こちらのYouTubeチャンネルで自然のものを使った遊びを紹介していますので、見てみてくださいね。

ただし、自然素材は素材の特性上、割れたり破損したりする場合も。安全に注意しながら使うことが重要です。

子どもが興味を持たないことがある

オープンエンドなおもちゃは、目的が明確でない=遊び方がよくわからないということで子どもが興味を持たないことがあります。

よくあるお悩みキーワードで「アーチレインボー(虹の形の積み木)で遊ばない」というものがありますが、これが典型的な例。

……?

ある意味「虹の形」になることで一見完成してしまっているように見えるので、あんまりどう遊んでいいかわからなかったりするみたいです。

そんなときは、パパママが率先して普通の積み木みたいに積み上げてみたり、遊んでいる様子を見せてあげることで解決!

子ども心に「あ、こんな感じで遊べばいいんだ」とわかれば、あとは自由に活用してくれるようになりますよ。

片付けが難しいことがある

オープンエンドなおもちゃは、部品が多くて自由な組み合わせができる反面、片付けが難しいものも。

リカちゃんのお洋服はここで~、恐竜はかごで~、マグビルドはおんなじ形であつめて~、もうなんでこんなことあたしがしなきゃいけないの!

自分で出したからでしょ!

また、部品が小さい場合、紛失する可能性が高くなります。

それをいったらクローズドエンドな遊び代表のパズルも子どもが遊ぶと散らかし放題なのですが。

オープンエンドトイの場合は複数のおもちゃで混ぜて遊ぶことも多いので、分類したりしないといけなかったりして面倒くさいという点は多少あります。

子どもに片付けを任せると大変すぎてやる気をなくす場合も。

逆に一緒に片付けを促しつつ、うまいことお片付けトレーニングにつなげるようにしましょう。

安全面に問題がある場合がある

オープンエンドなおもちゃの中には、細かい部品が多いものもあるのはお片付けのところでも書いた通り。

小さいもので注意することといえば、そう。誤飲です。

どうしてもちっちゃいものは、気をつかうよね~!

下の子が小さかったりすると、どうしてもこの手の危険性があるといえます。

もちろん積み木などは赤ちゃんであっても口に入らないサイズのものが大半。

結局はものによるという結論になるのですが、おもちゃを選ぶときには安全面に注意しないといけません。

オープンエンドトイとクローズドエンドトイの違い

- 自由度が高い

- 創造力や発想力を養うことができる

- 他のおもちゃと組み合わせて遊べる

- 価格が高いことがある

- 子どもが興味を持たないことがある

- 片付けが難しいことがある

- 安全面に問題がある場合がある

- 決められた遊び方が存在

- 遊び方を覚えることができ、集中力や想像力を養うことができる

- 答えがあるため、達成感を得られる

- 創造力や自己表現力を刺激することができない

オープンエンドトイの反対語が、クローズドエンドトイ。

クローズドエンドなおもちゃとは、あらかじめ決められた遊び方が存在し、子どもがそれに従って遊ぶおもちゃのことを指します。

たとえば以下のようなおもちゃがあります。

パズル:既定の絵柄や形状に合わせて、ピースをはめて完成させる

テーブルゲーム:ルールに沿ってプレイするゲームで、サイコロやカードなどを用いて勝敗を競う

クローズドエンドなおもちゃのメリットは、あらかじめ決められた遊び方があるため、子どもが遊び方を覚えることができ、集中力や想像力を養うことができること。

また一定の答えがあるため、達成感を得られることがあります。

一方、デメリットとしては、子どもが自由な発想で遊ぶことができないため、創造力や自己表現力を刺激することができないことがあります。

最近ではオープンエンドトイとクローズドエンドトイそれぞれの特徴を持つおもちゃもたくさん出ています。

たとえば、パターンブロック。

- 決まったお題(パターン)に合わせて形を作る → クローズドエンド的な遊び

- 自由に組み合わせて絵を作る・ごっこ遊びの道具にする → オープンエンド的な遊び

このように、使い方次第でどちらの良さも体験できるおもちゃもたくさんあります。

パターンブロックもおすすめのおもちゃなので、気になる方はチェックしてみてくださいね。

オープンエンドトイとクローズドエンドトイ、それぞれにメリット・デメリットはありますが、どちらが正解ということはありません。

大切なのは、お子さんの発達や興味に合わせてうまく使い分けること。

- 想像力を育てたいとき → オープンエンドトイ

- 集中して取り組む経験をさせたいとき → クローズドエンドトイ

どちらの魅力も取り入れながら、その子らしいあそびの世界を広げてあげられるといいですね。

オープンエンドトイの人気のあるブランド・商品

オープンエンドトイはたくさんありますが、そんな中でも、特に人気のあるブランドや商品があります。

ここではオープンエンドトイの代表的なブランドをいくつか紹介し、その特徴や人気商品について詳しくご紹介します。

SNSで人気のものを中心にピックアップしてみました!

- グリムスのレインボー(Grimm’s Rainbow)

- 積み木

- 遊び布(Sarah’s Silkなど)

- ルーズパーツ(Grapatなど)

- ペグ人形(木製の小さなお人形)

- フィギュア(シュライヒなど)

- ブロック

- 磁石パネルのおもちゃ(ピタゴラスなど)

- 遊具(ウォーベルなど)

グリムスのレインボー(Grimm’s Rainbow)

グリムスのレインボーは、いわゆる虹の積み木。モノとしては積み木に分類されるおもちゃですが、オープンエンドトイとして特に人気のため、個別で取り上げますね。

メーカーのGrimms(グリムス・シュピール&ホルツ・デザイン)はドイツにあり、木材を素材とした色鮮やかなオープンエンドトイを展開しています。

カラフルさが乳幼児に向く!

我が家も大好きで、色々持っています!

写真の積み木も、自然な木目の色合いに加えて、鮮やかな色を使用していますよね。子どもたちの想像力や創造力を刺激し、自由な発想力を育んでくれます。

うちの子たちは、家や動物の囲い、ちょっとしたボール転がしのコースにしたりするのに使います。

建設的な遊びが得意というかやりやすくなっていて、橋やトンネルのアーチ、シーソーなどを作るのに最適ですよ。

この記事で紹介している他のすべてのおもちゃと組み合わせて使うことも多いです。

大きさには大・中・小があり、一番大きな12ピースレインボーがおすすめです。

色は虹色、パステル、サンセット(夕日のような色)、白木、白黒、グリーン、ライムグリーン、ネオンなどがあります。

自然素材・多様な遊び方ができる・簡素なデザインがシュタイナー教育の美的感覚に合致しているということで、シュタイナー園でも使われています。

↓アーチレインボーについては、積み木専門解説サイト『つみきつむぎ』で詳しくレビューしています。

積み木

積み木もオープンエンドトイの王道!

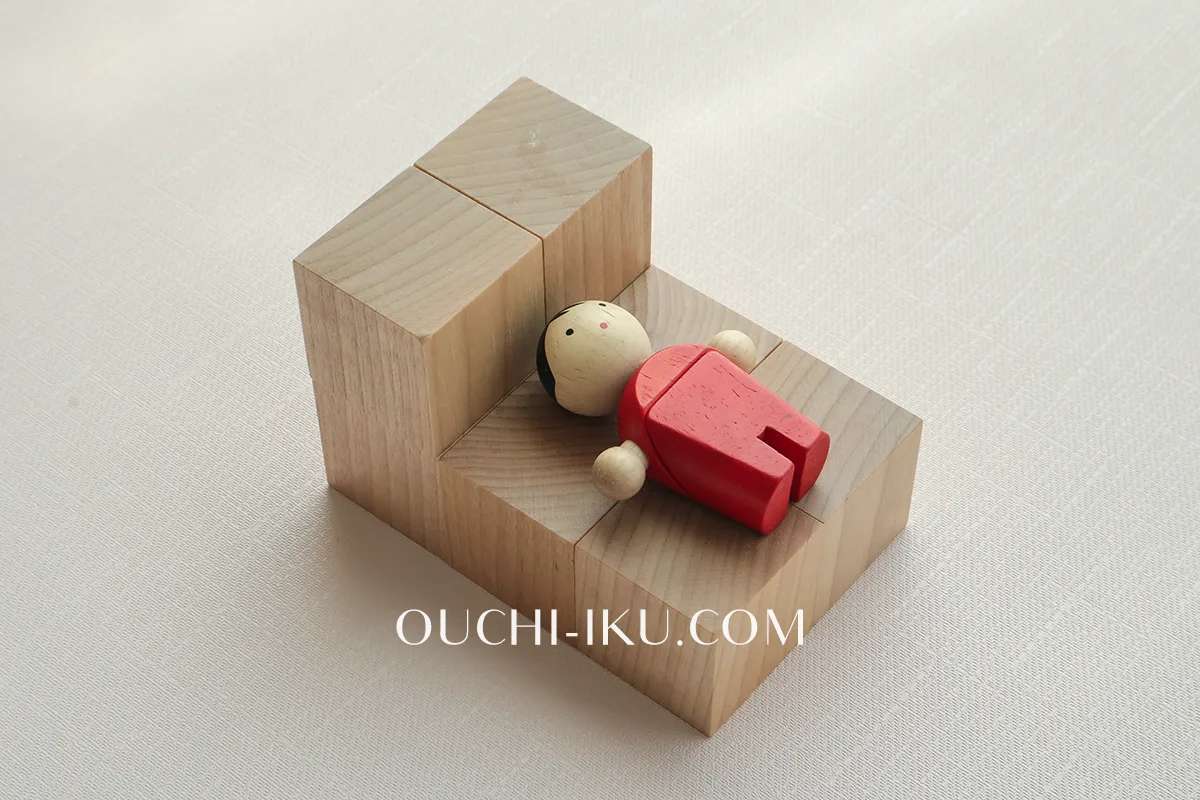

積み木には、同じ形や大きさのブロックが複数ある場合もありますが、基本的には異なる形や大きさのブロックがセットになっていることが多く、それらを組み合わせることで、様々な形を作り出すことができます。

また、積み木を使って自分なりの建物や道具、キャラクターなどを創り出すことも可能。うちの子も、持っていないものを即興で作るための部品みたいにしていますね。

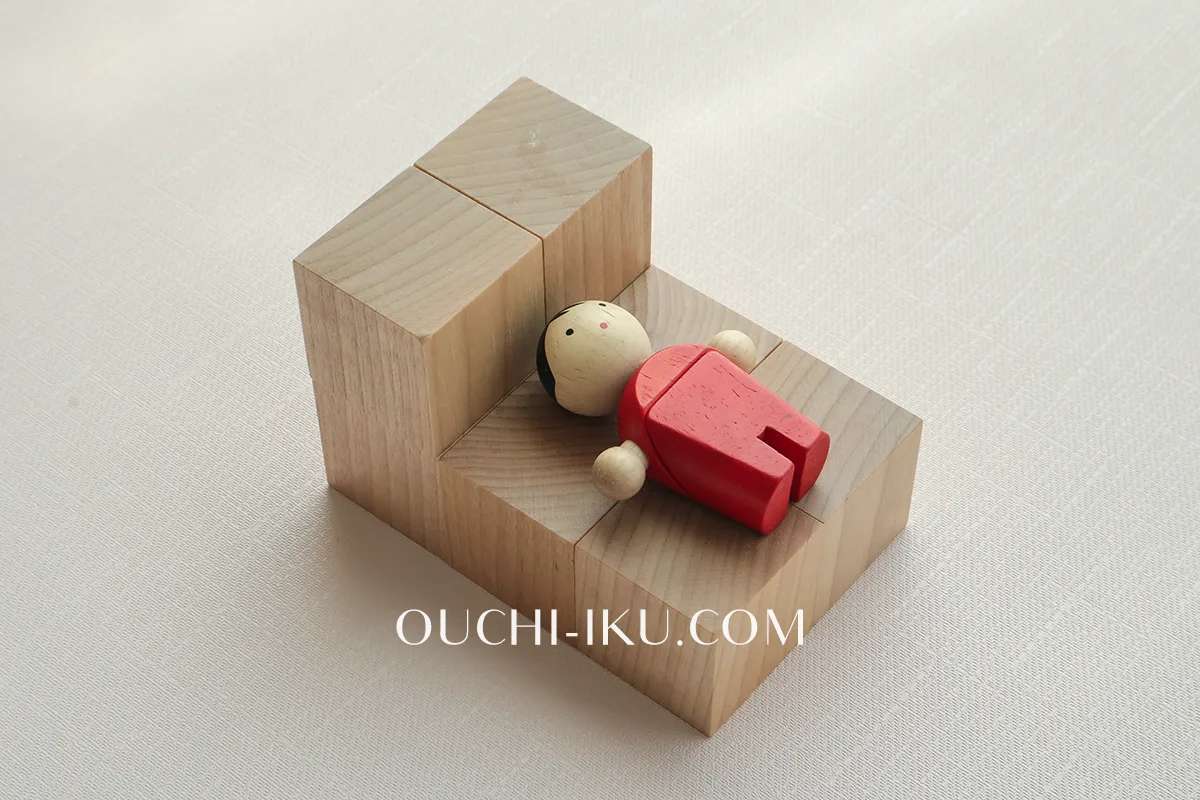

下の写真はベッドとすべり台に見立てたものですが、創造力次第で色々なものができることがわかると思います。

積み木で人気のあるブランド・商品

シンプルな白木の積み木が絶対的ヒーローという感じですが、たくさんのブランドがあるためここでは省略し、SNSで広く人気がある特徴的な積み木ブランドを紹介します。

よくインスタで見るよね♪

どのメーカーでも、おもちゃはやや抽象的な形で、様々な遊び方ができるように設計されています。

のおうちの積み木.webp)

のおうちの積み木.webp)

また、いまSNSで人気なのは「himiku(ヒミク)ブロック」という石のような形の変わった積み木。

抽象的な形なので、積む以外にもおままごとや街づくりのオブジェなど、いろいろ化けるスグレモノでした!

遊び布(Sarah’s Silkなど)

カラフルな色柄の布も、子どもにとっては自由に遊べるおもちゃに変身!

特に人気のSarah’s Silk(サラズシルク)は、アメリカの会社で、子どもたちの想像力や創造力を育むオープンエンドトイの一つとして知られています。

サラズシルクの遊び布は天然の絹素材でできていて、柔らかく触り心地が良いのが特徴!

振るとふんわり広がったり、簡単に丸めたり広げたりできるから子どもたちが自由自在に遊ぶことができます。

の布をかぶせたバスケット.webp)

の布をかぶせたバスケット.webp)

また遊び布には様々な色や柄があるので、想像力を駆使して様々な遊び方を見つけることができます。

最初に「いないいないばあ遊び」をするために購入しましたが、今でも火や水に見立ててよく遊びますよ。

パン工場が火事よ~! 消防車きて~!

水だよ~! ばしゃああああ!

遊び方の例が物騒ですが、ほかにもよくマントみたいに体に巻き付けてみたり、振り回しながら走り回ったりしています。

ちなみにカラフルなシフォンスカーフの中には、楽天やAmazonで激安で売っている場合がありますがこれは要注意!

赤ちゃん向けなのに色落ちしたりする低品質なものもあります。

信頼のおけるお店(百町森など)で売っている正規品を買えば色落ちの心配もありませんので、お店と商品選びにはご注意ください。

我が家が購入したのは「メルヒェン」というシュタイナーおもちゃを取り扱うお店です。こちらのものは問題ありません!

ルーズパーツ(Grapatなど)

ルーズパーツという言葉は聞きなれない方も多いと思いますが、オープンエンドな遊びの核心ともいえるもの。

自由に組み合わせたりできる小さな部品や素材のことを指します。

たとえば、ビーズ、石、どんぐり、松ぼっくり、貝殻などで、遊び用に製品化されているものもあります。

製品で特に人気なのがGrapat(グラパット)の“まんだら”。

まんだらは、元ネタは仏教用語ですが、おもちゃとしては、パーツを規則的に並べて模様のようなものを作る遊びをいいます。

グラパットといえば、以下のようなぽってりとしたまんだらが有名!

よくInstagramやYouTubeで美しい図案を公開されている方もいらっしゃいますよね。

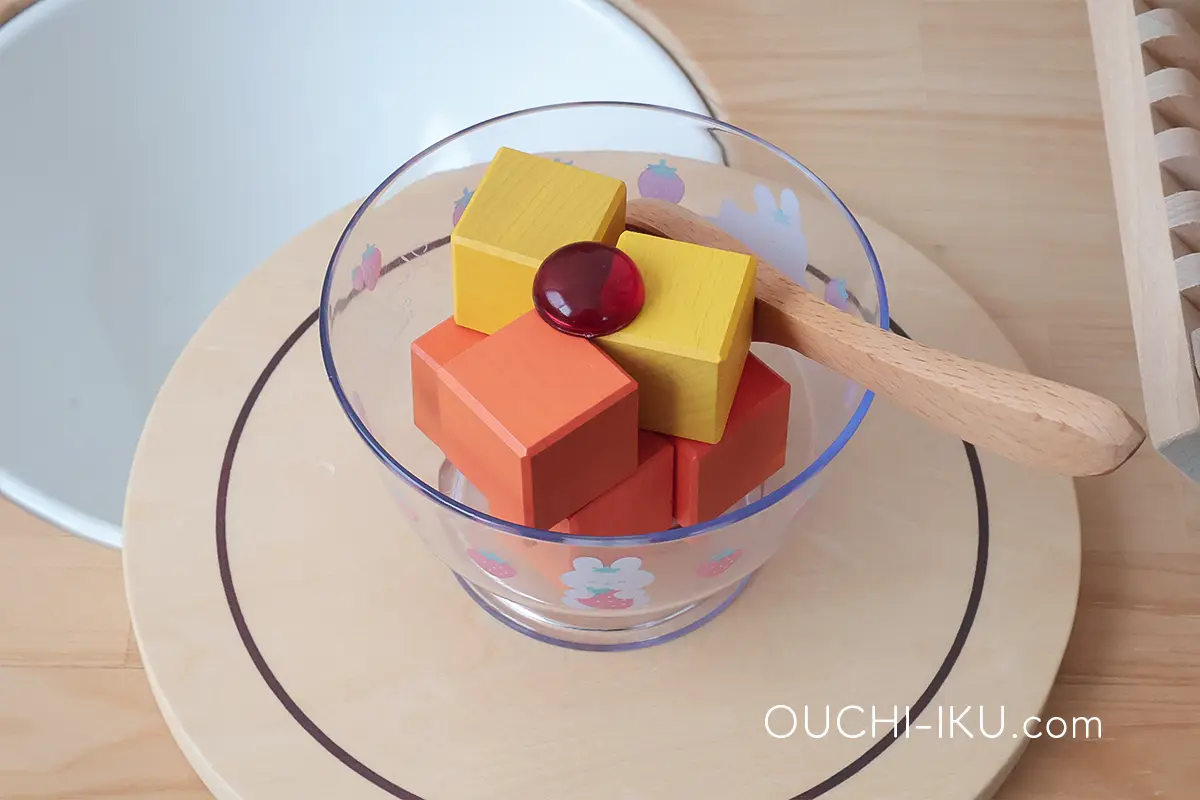

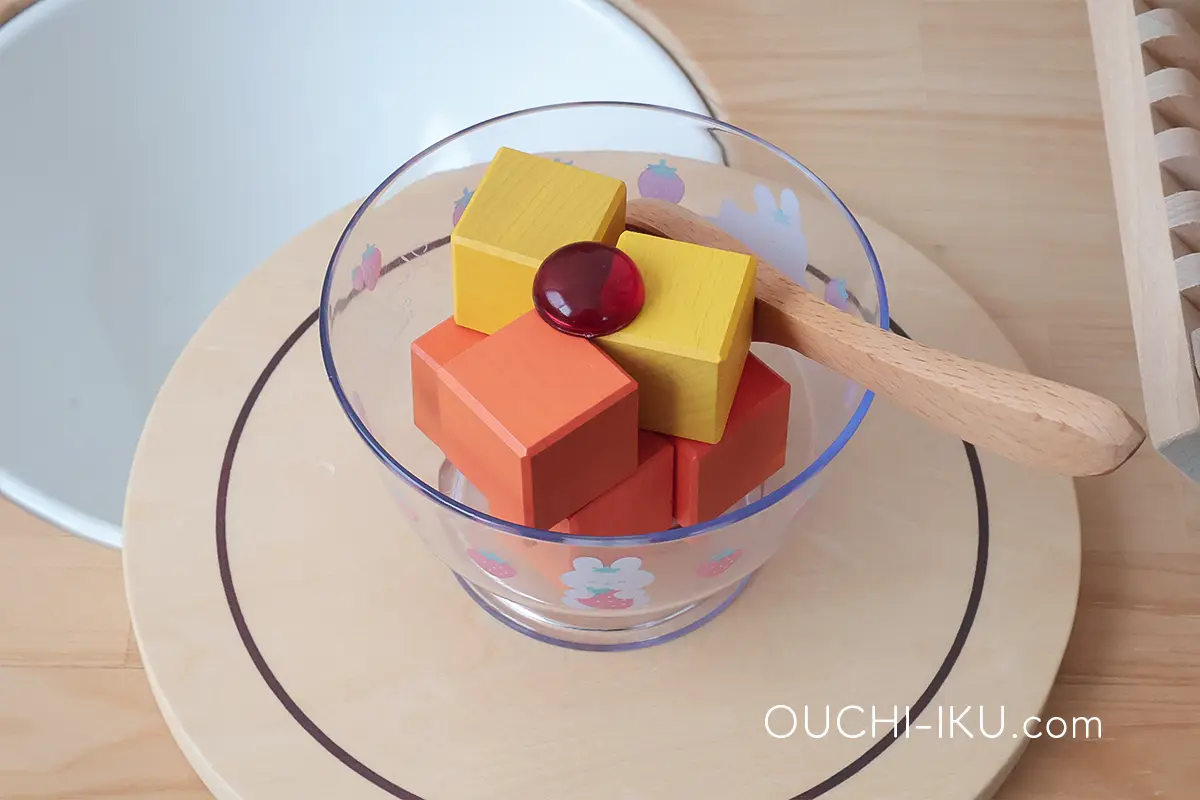

模様遊びのほか、人形たちが過ごす小さな世界を作る遊び、おままごとの具材、数を数えることなど、たくさんの遊び方ができますよ。

我が家も、おままごとキッチンのおともに、グラパットをいくつか持っています。

▼YouTubeで遊び方動画を公開されている方がいらっしゃいますので、ぜひ見てみてくださいね。

大人も子どもも夢中になれる遊びです。

それから、おはじきも日本古来から伝わるオープンエンドトイ。

カラフルなガラスのおはじき、誰もが見たことがあるはずですよね。

基本的な遊び方は指ではじいて相手のおはじきを落としたら勝ち、という感じ。

でもほかにも並べて飾ったり、数を数えるお勉強に使ったりと様々な使い方をすることができます。

おままごとのごはんに見立てたりするのもまた、オープンエンドな遊び。

グラパットなどとコラボさせても面白いですよ。

我が家では、デュシマのおはじきで遊んでいます。

ガラスではなくプラスチックですが、ツヤツヤでとてもきれい!

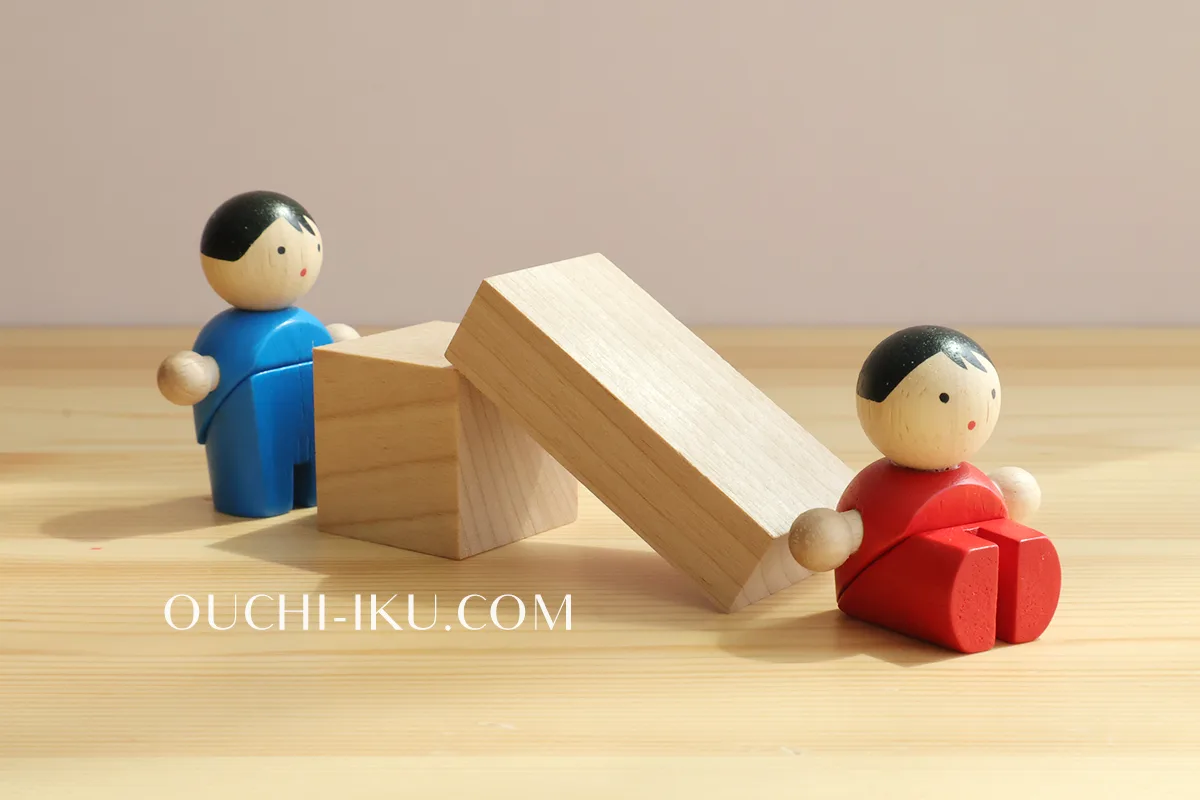

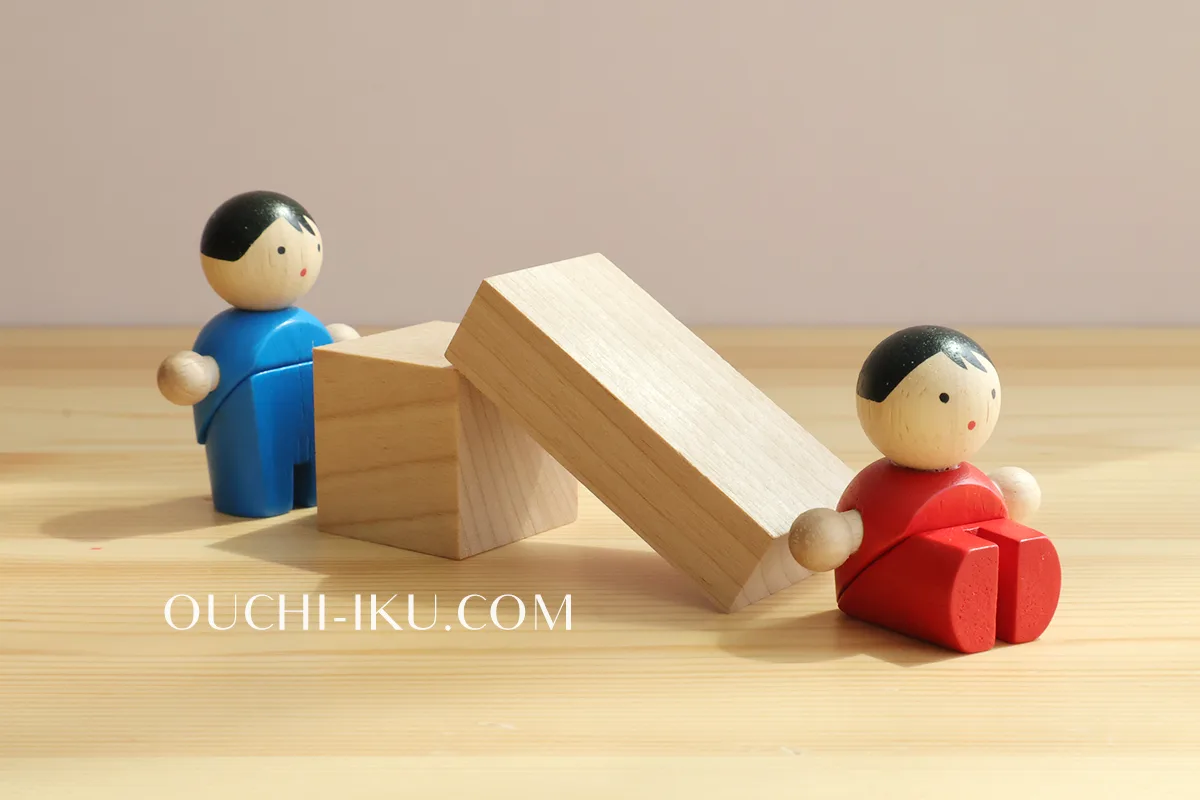

ペグ人形(木製の小さなお人形)

ペグ人形は、木製のお人形。

通常のお人形やフィギュアとは異なり顔がまっさらで、感情、性別、役割が表現されていないのが特徴です。

この特徴から、特定のキャラクターを演じることしかできないお人形とは異なり、どんな人物にもなることができます。

たとえば、家族の中でもパパだったりママだったりを自由に指定できますし、お姫様など、様々な役割を自由に演じることが可能。

シンプルなデザインのオープンエンドトイと相性抜群です!

ペグ人形で人気のあるブランド・商品

Grimms(グリムス)とGrapat(グラパット)のペグ人形が特に人気です。

けっこう近い見た目をしているのですが、グラパットのペグ人形は手描きの模様やデザインが施されているものもあり、見た目にかわいらしい印象を与えます。

おすすめなのがTogetherというセット。形、色のミックスが素晴らしく、個々の人形に個性が感じられるため、子どもの興味を引きやすいはずです。

フィギュア(シュライヒなど)

フィギュアは、主に動物をモチーフにしたものを指します。

フィギュアを使って、おままごとのようなストーリーを創り上げることや、自分なりに組み合わせて遊ぶことが可能です。

積み木や磁石パネルのおもちゃなどで舞台をつくり、その登場人物としてフィギュアをつかう、というのがよくある組み合わせですよね。

ブランドとしては、シュライヒやアニア、木製のオストハイマーなどが人気です。

プラスチック製か木製かどちらにするか迷われる方もいらっしゃると思いますが、プラスチックのおもちゃの動物のディテールは素晴らしいです。どの動物もとてもリアルに見えます。

木製はややアバウトな作りですが、見た目がやさしくファンタジーの世界に入れて素敵です。

プラスチック製フィギュアで作りが精巧と感じるのはパポ社ですが、ややお高め……。

シュライヒはAmazonに公式ストアがありますし、送料も無料なのでおすすめです!

ブロック

ブロックも、オープンエンドトイの中でも特に代表的なおもちゃの一つ。

詳しい説明は不要だと思いますが、レゴブロックなど小さなパーツで自由に組み立てられるブロックはやっぱり優秀。

さらに、様々なシリーズがあるものも多く、キャラクターや動物、建物など、様々なものを組み立てることができるのもよいところです。

上の写真はレゴデュプロとブロックラボを組み合わせてつくった公園。ブロックのサイズが近いので一緒に混ぜて遊ぶこともできるんです。

オープンエンドトイに話を戻すと、ひとことで公園といってもブランコの数や配置、他の遊具の有無など組み合わせ方は無限大。

これを作るにあたって、どんな構造にすればバランスが良いのか、気に入った場所に収まるように置くにはどうしたら良いかなど、子どもの頭の中ではものすごく複雑なことが渦巻いています。

この考える過程こそが子どもの非認知能力を伸ばすものとなるのです。

※ちなみに写真は以下の2つのセットを組み合わせて作りました!

磁石パネルのおもちゃ(ピタゴラスなど)

磁石でくっつくパネル型のおもちゃもオープンエンドトイの一種。

たとえば、日本で人気のものだと「ピタゴラス」「マグビルド」「マグフォーマー」があります。

うちでも大活躍していて、6セットも持っています。

磁石でピタッと簡単に組み立てられるので、家や塔など高さがあるものも自由自在に作り出すことができます。うちの子も、ありとあらゆる場所を作ってきましたよ。

それぞれのおもちゃの詳しい説明は、以下の記事をご覧くださいね。

また、1歳さんから遊べる磁石おもちゃ「スティック・オー」もおすすめです。

ボーネルンドの遊び場にも置いてあるので、ぜひチェックしてみてくださいね。

遊具(ウォーベルなど)

室内遊具もオープンエンドトイとしての側面を持っています。

たとえばWobbel(ウォーベル)。

Waldorf Kinderboard(シュタイナー教育の粗大運動に使うボード)としても知られるこのおもちゃは、要はバランスボードなのですが、海外の方の遊び方を見るに想像力を働かせる遊びに最適な印象。

トンネル、丘、隠れ家、滑り台などにして、上で紹介したペグ人形や車のおもちゃと一緒に遊ばれています。

曲がった木片というのがよくて、さまざまな用途に使えるんでしょうね。

我が家では、シュタペルシュタインというバランスストーンを使ってオープンエンドな遊びをしています。

グラパットのまんだらなどをザザーっと入れて、混ぜ混ぜ……。お鍋のようにしています(笑)。

オープンエンドトイとは|まとめ

オープンエンドトイは、「こう遊ばなきゃ」がない、自由でのびのび遊べるおもちゃ。

遊びながら、

- 想像力

- 創造力

- 問題解決力

など、将来につながる非認知能力を自然と育ててくれる頼もしい存在です。

「これ、どうしようかな?」「こうしたらできるかも!」

そんな小さな試行錯誤の積み重ねが、子どもにとっては大きな学びに。

イメージ通りのものができたときの「できた!」という喜びは、自己肯定感アップにもつながりますよ。

そして何より、子どもならではの自由な発想を楽しめるのが一番の魅力!

ぼくたちだけで集中してあそんでもいいし、パパママといっしょにあそんでもたのしいよ~!

大人には思いつかないような遊び方が、毎日のように生まれていきます。

一人でも、兄弟でも、ママパパと一緒でも。オープンエンドトイは、遊び方も遊ぶ人も、すべてが自由!

のびのび遊ぶ時間を通して、お子さんの生きる力をぐんぐん伸ばしていきましょう♪

こんな記事もおすすめ

積み木専門解説サイト『つみきつむぎ』もぜひご覧ください。

楽しい・知育・お部屋すっきり

が叶う!

成長に合わせたおもちゃを届けてもらえる、おもちゃレンタルのサブスクは、全パパママにおすすめしたいサービス。

こんな欲張りな悩みが解決したので、一度はチェックしてみてほしいです!

▼サブスクおすすめ会社まとめ

参考:

Best toys for children’s development? Hint: They are not electronic or costly | AAP News | American Academy of Pediatrics(米国小児科学会AAP)

Top 10 Must Have Open-Ended Toys in Our House –

GRAPAT(グラパット)の特徴と遊び方 | ANDCHILD

コメント