この記事では、非認知能力とはなんなのか、なぜ今注目されているのか、その鍛え方を特集しています。

最近、非認知能力(非認知的能力、スキルとも)という言葉をよく聞くようになりました。

『非認知能力」の育て方』という本がベストセラーになるくらい、みんな気になっているみたいですね。

ちいくまちゃん

ちいくまちゃん子どもの教育に関することみたいだけど、結局な~に?

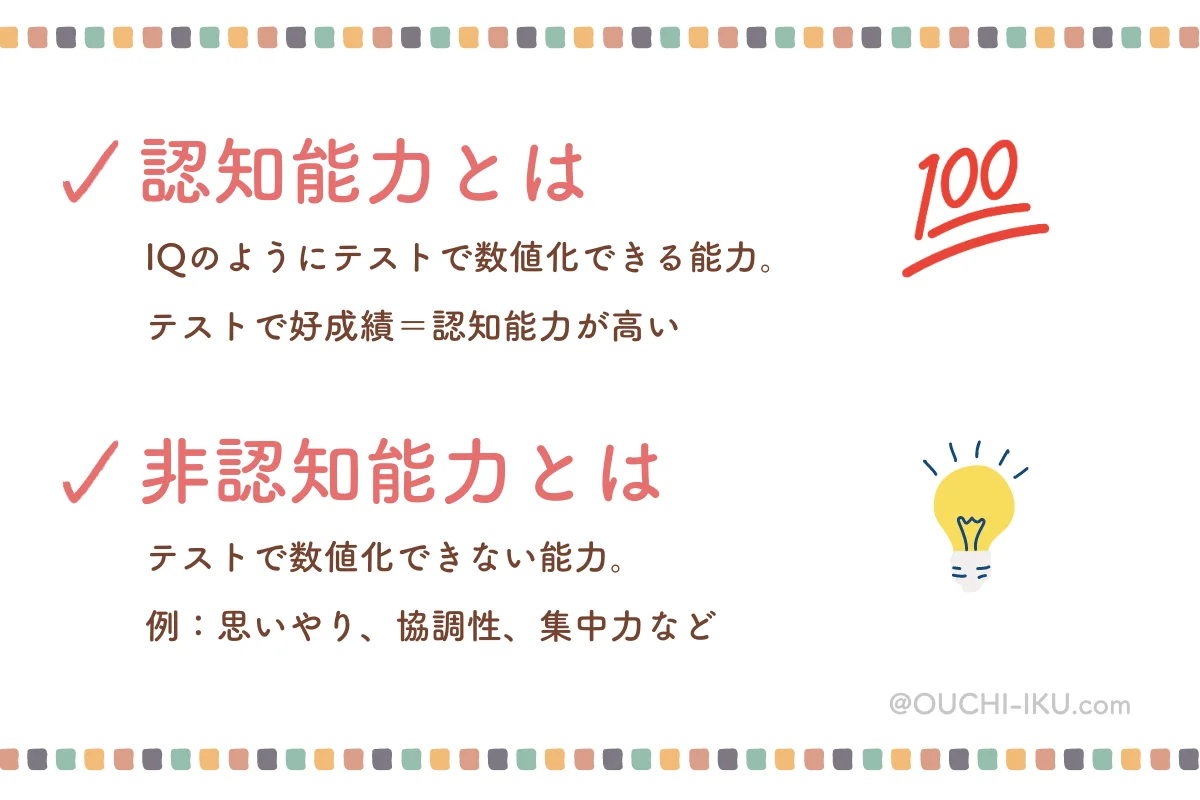

ひとことでいうと、テストで測ったりIQとして数値化できない能力のことを言います。

社会に出るとわかることですが、良い大学に行って良い企業に入ったら安泰、というわけではありませんよね。

現代社会は目まぐるしく変化しているから、いかに知恵を働かせて社会を生き抜くか、が重要になってきているんです。

いま、じっくり考えたい非認知能力。詳しく解説していきますね。

▼子どもの非認知能力を育てる本も紹介していますので、あわせてご覧くださいね。

ちゃみ( インスタ @charmytoko)

Instagramフォロワー11.2万人。

知育・おもちゃクリエイターママで、モンテッソーリ教具本にも知識を提供。教材研究が得意。娘は年中・年長で偏差値70。

ベネッセ幼児教材公式アンバサダー/明治クラフトアンバサダー/Yahoo!をはじめとする各種メディアで執筆中/元教師

早速ですが、非認知能力って一体なんなのでしょうか。

一言でいえば、「IQなどで測ることができない力」のこと。

根気よく取り組める力や、人とのコミュニケーション力といったものです。

認知能力と非認知能力を比べてみると、わかりやすいです。

ちいくまちゃん

ちいくまちゃんテストの点で、はかれないものなんだね!

そう、成績というよりは社会性などのようなものを指しています。地頭の良さとも言ったらわかりやすいかも?

いわば、これからの社会を生きていくために必要な力が非認知能力というわけです。

ちゃみ

ちゃみ生き抜くためには必須のチカラというわけね!

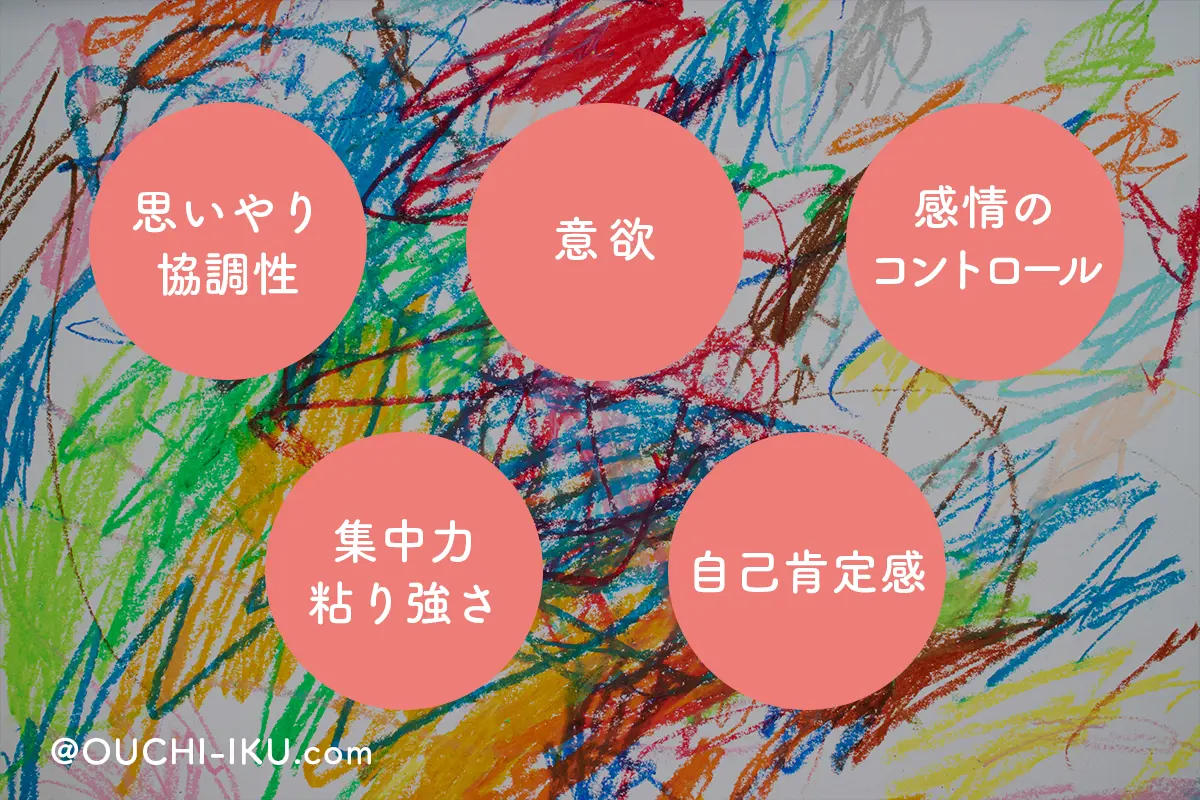

代表的な非認知能力の種類をまとめてみました。

思いやり・協調性は、いわばコミュニケーション能力です。

どんなにIT化が進んでも、他者とのコミュニケーションは必須。

AIが発達して多くの仕事が機械化していく中でも、人同士のつながりがなくなることはありません。

ちゃみ

ちゃみむしろ今はSNSの発達や社会構造の変化などで、人と人との距離感をつかみにくい時代ですよね……。

そんな中でも人とうまく関わっていけるように、思いやりや協調性を伸ばしていくことが大切です。

自分をコントロールできる力も非認知能力の一つ。

自制心という言葉でも表せられますね。

コントロールといっても、自分の欲求や考えを押し殺してまで我慢することではありません。

感情をコントロールしつつも、目標のために嫌なことにも向きあったり、気持ちを切り替えて乗り切ることです。

ちゃみ

ちゃみ大人でも感情のコントロールって難しいわね……。

幼児期に感情のコントロールができるようになると、どんな環境においてもうまく乗り越えることができるようになりますよ。

自己肯定感とは、ありのままの自分のことを認められる力です。

この「ありのまま」というところがポイントです。

自己肯定感と似た言葉に「自信」があります。

自信はテストで好成績をとった、お金持ちである、など自分のステータスを根拠にしているので、ただありのままの自分を認められる自己肯定感とはちがいます。

子どものときから自己肯定感を高められると、失敗やミスをしたときにも前向きな考えで立ち向かえます。

やりたいことに積極的になれるようにもなります。

ちいくまちゃん

ちいくまちゃんうんうん、自己肯定感は何をするうえでも大切ってことがわかるんだな~。

物事に対して意欲をもって取り組むことができるのも、非認知能力です。

現代はアニメやゲームなど、子どもにとって楽しい刺激にあふれていますよね。

選択肢が多いので、逆に自分では選ばない無気力な子どもが増えているという声もあるんです。

目標を決めて積極的に取り組めるようになると自ずといろいろな経験ができますし、そこから得るものも大きいはず!

失敗しても、「もっと良くしたい!」と子どもなりに考えて解決することもできます。

集中力や粘り強さは、物事を達成するのに必要な力です。

ひとつのことに集中して粘り強く取り組むことはとても大切な能力。集中力がある子は、テストに際しても力を発揮しますよね。

集中するということは、いわば全力を出し切ることに通じています。

持っている力を出し切った方が、より成長につながるのは当然ですよね。

また、しっかりと積み重ねをしていくための粘り強さも成長のためには必須です。

「千里の道も一歩から」と言うように、経験を積み重ねていくことで何事も上達していきます。

途中で投げ出してしまったら、そこで成長はストップしてしまうもの。

さらに上を目指すなら、たとえ一度投げ出したとしてもまた向かっていけるような粘り強さが必要なんです。

集中力や粘り強さ以外の非認知能力にも言えることですが、これらの力があることで結果としてテストなどでも好成績が出せるようになります。

なぜなら非認知能力が高くなることで、学習効率も高くなっていくから。

非認知能力は、より大きく成長するための土台となってくれるのです。

ちゃみ

ちゃみ非認知能力がたけていると、認知能力も高くなるってことですね。

では、どうして非認知能力が大切とされているのでしょうか。

主な理由は2つあります。

まず、社会的な構造がどんどん変わっていこうとしているから。

AIの普及やグローバル化など、現代社会は目まぐるしく変化をしています。

この変化の波に対応するためには、柔軟な発想やコミュニケーション能力などが必要となってくると考えられているとのこと。

知識の詰め込みではなくて、知恵の働かせ方の方が求められる社会に移行しつつあるんです。

ちゃみ

ちゃみ良い大学に行って良い企業に入ったら安泰……という時代じゃないものね。

海外で行われた40年以上に渡る長期的な実験でも、非認知能力がその後の学力や収入に影響を与える傾向が見られています。

また、家庭や地域で学ぶ生活部分の減少も進んでいます。

核家族化が進み、地域との関係性も希薄化しているという昨今、非認知能力を鍛える場が減ってきているのです。

例えば、昔は近所の子たちや親戚同士が集まって遊びまわったり、小さい子の面倒を見ることが一般的でした。

しかし現代では、様々な理由で子どもの非認知能力を育てる場面が減少しているのです。

ママさん

ママさん事故があるといけないし、不審者が出る可能性もあるから子どもだけで遊ばせられない

ママさん

ママさん子ども同士で交流させられる場所があまりない

ママさん

ママさん近所づきあいがないから、近くにどんな人が住んでいるかわからない

ちいくまちゃん

ちいくまちゃん温暖化で暑すぎて、夏はお外で遊べないのも関係あるかな?

ちゃみ

ちゃみ色々な原因があるのよね。

これに対応する形で、平成30年4月から、幼児教育に関連する省庁(文部科学省)と政府の指針が改定されました。

そしてこの改定の中で示されたのが「幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿」です。

参考: 「幼児期の終わりまでに育ってほしい幼児の具体的な姿(参考例)」:文部科学省

詳しい内容はここでは省略しますが、幼稚園や保育園での教育方針が非認知能力を伸ばす方向にシフトチェンジしていくということ。

だからこそ、知育ママや知育パパたちの間で非認知能力が話題となっているのです。

では、非認知能力の伸ばし方は存在するのでしょうか。

認知能力の代表である学力は参考書を読んだり問題を解いたりすれば良さそうなので、わかりやすいです。

その一方で非認知能力というと、どうやったら伸ばせるのかイメージしづらいと思います。

ちゃみ

ちゃみ一体何をどうしたら非認知能力を伸ばしてあげられるのかな?

非認知能力という言葉の中には根気強さ、リーダーシップ、コミュニケーション力といった多岐にわたる力が詰め込まれています。

なので、それらを全部まとめて育てるのはムリ……と思えてきます。

が、実は特効薬となる方法があるんです。

それは、次のこと。

子どもをとことん主体的に遊ばせる

子ども自身の興味を引き出してあげることが、とっても大事なことなんだそうです。

ちいくまちゃん

ちいくまちゃん遊ぶとパワーアップするの??

子どもにとって、遊びというのはチャレンジすること。もっと良い遊び方を自分で考えたり、集中して取り組む力を養います。

大人もそうですが、楽しいことには真剣になりますよね。その真剣さが成長を促してくれるということなんです。

ちゃみ

ちゃみ非認知能力は、子どもが真剣に遊ぶことで伸びていくのね。

当ブログではおうち知育をオススメしていますが、子ども自身のペースで進められるという意味でピッタリかなと思います。

ぜひ夢中になって取り組めるおうち知育を見つけてくださいね!

非認知能力を育てる実践本もたくさん出ているので、こちらもあわせて参考にしてみてくださいね。

そうなったとき、気になるのは習い事関係。

決まった時間割で何かに取り組む/切り上げるというのは、子どものペースで遊ばせるという取り組みとは相性が悪そうですよね。

でも、本人が楽しんでいるようであれば、習い事でも広い意味での遊びといえるでしょう。

精一杯取り組む姿が見られるようであれば、それが一番非認知能力を伸ばしてくれますよ。

▼0歳からの学研幼児教室プティパは、『非認知能力」の育て方』の著者・ボーク重子さんがプログラムに関わっていておすすめです。

親としてはついつい子どもの行動に口出し手出ししてしまうもの。

ですがここはグッと我慢して、なるべく自主性に任せることで非認知能力を育ててあげることができます。

もちろん、危ないことや悪いことをしたら止めたり叱ってあげることは必要ですよ。

子どもが「やりたい!」と思う気持ちを尊重してあげつつ、のびのび育ててあげること。

これが非認知能力を伸ばしてあげるための極意と言えるでしょう。

単純に色々な知識を詰め込むだけでは身に着けられない、非認知能力。

のびのびと、より豊かな経験をさせてあげることが子どもの力につながるのです。

コメント