子どもの教育方法を選ぶことは、親にとって重要な決断。いま特に注目されているのが、モンテッソーリ教育とシュタイナー教育(ウォルドルフ教育)です。

この2つの教育法は、世界中で高く評価されています。でも、どちらも少し難しそうに感じたりしませんか?

ママさん

ママさん英才教育なの? なんだか難しそう……

ママさん

ママさんお金持ちしかできないんじゃない?

そう思うかもしれませんが、実はどちらもそんなことはありません。

ちいくまちゃん

ちいくまちゃんそれじゃあ、それぞれどんな特徴があるのかな?

この記事では、モンテッソーリ教育とシュタイナー教育の特徴や大切にしていること、使う教材について詳しく比較してみました。それぞれの教育法がどのようなものかを理解し、家庭での教育選びに役立てていただければと思います。

それでは、それぞれの教育法の特徴や共通点、違いを見ていきましょう。パパママがより深く理解し、お子さんの教育をしっかりサポートできるよう、お手伝いします。

ちゃみ( インスタ @charmytoko)

Instagramフォロワー11.2万人。

知育・おもちゃクリエイターママで、モンテッソーリ教具本にも知識を提供。教材研究が得意。娘は年中・年長で偏差値70。

ベネッセ幼児教材公式アンバサダー/明治クラフトアンバサダー/Yahoo!をはじめとする各種メディアで執筆中/元教師

| モンテッソーリ教育 | シュタイナー教育 | |

|---|---|---|

| 創設者と理念 | 医師のマリア・モンテッソーリによって開発され、自主的な活動、独立性、現実に基づいた学びを重視しています。 | 哲学者のルドルフ・シュタイナーによって設立され、子どもの総合的な発達、想像力、自然とつながった芸術的学びに重点を置いています。 |

| 教育アプローチ | 特別に設計された教材を使用し、実践的で実生活に役立つ技能の習得を大切にしています。 | 物語や芸術を活用し、想像力と創造力を育む体験的な学びを重視します。 |

| 学ぶこと | 生活、感覚、言語、数学、文化研究に分かれており、年齢とともに抽象的思考や想像力が重視されていきます。 | 学術科目と芸術を統合した幅広いカリキュラムを採用しています。 |

| 親・教師の役割 | 子どもは自分で環境から学ぶという考えのもと、個々の学習ニーズを観察し、自立を促すサポートをします。 | 育成者やロールモデルとして、より指示的な指導スタイルで、支援的な環境を作ります。 |

| 環境 | 子どもが利用しやすい自然素材を使用した「準備された環境」で、自立心と自発性を促します。 | 自然の素材を重視した、温かみのある家庭的な雰囲気で、想像力と創造性を育みます。 |

| 知育教材 | 日常生活の練習に用いる「用具」と言語、感覚、算数、文化の活動に用いる「教具」を発達に合わせて用意します。 | 自然素材でできたものや感性に訴えかけるものを用意します。粘土やクレヨンなど、芸術に使えるものを重視します。 |

| 社会的・感情的発達 | 大きい子が小さい子の面倒を見たり、グループ環境で協力や人ソーシャルスキル(社会技能)を促します。 | グループワークや共同活動を通じて、協力関係と社会的・感情的成長を大切にします。 |

それぞれの項目について、詳しく解説していきます。

モンテッソーリ教育とシュタイナー教育、まずはどんな教育方法なのか見ていきましょう。

それぞれの教育方法が成立した背景も大分違うので、なかなか面白いですよ。

どちらにも共通していることが、自由を大切にしていることです。

子どもが本来持っている成長する力を手助けする

モンテッソーリ教育の特徴

子どもの発達をとことん観察することが、モンテッソーリ教育の原点です。

我が子の今を見ることで、「この子はどんなことをしたいのかな?」というのがわかってきます。

ちゃみ

ちゃみ子どもがやりたがること=今現在の発達に不可欠なこと、と考えるのね。

▼子どもが一つのことにこだわってやりたがる時期のことを「敏感期」といいます。敏感期別の対処の仕方については以下の記事をご覧ください。

子どもが今しようと思っていることをパパやママがサポートしてあげる、というのがキーワード。

子どもの自主性を引き出してあげることにつながっていきます。

全人教育で、自由な生き方ができる人間を育てる

シュタイナー教育の特徴

シュタイナー教育の目的は、自由な人間を育てること。

ちいくまちゃん

ちいくまちゃん自由な人間って……なんだか難しいね?

自由といっても、自分勝手という意味ではありません。子どもが自分自身を理解し、自分の人生を主体的に生きる能力を育むことを目指しています。

そのため、知識だけでなく、感情や意志、創造力など、人としての全体的な成長を重視します。

シュタイナー教育では、知的な学習を一つの芸術としてとらえています。

感情や意思に働きかける「芸術」では、ひとりひとりのまったく異なる個性が発揮されます。

芸術となった教育を行うことで、なにものにもとらわれない自由を獲得できるというのです。

また、シュタイナー教育では、大人になるまでの期間を7年ごとに分け、その時期ごとに重視するものを変えます。

| 0~7歳 | 「体」と「心(意思)」を育てることが重要な時期 |

| 8~14歳 | 「心(感情)」を育てることが重要な時期 |

| 15~21歳 | 「頭」を育てることが重要な時期 |

特に幼児期は「体」と「心」を育てる時期としています。

知的な学習を行う早期教育で、無理に脳を作り上げてはいけないとのこと。まだこの時期の思考はぼんやりとしているからです。

何かを教えるなら、わらべ歌をうたうとか、体を動かす体験をさせてあげるような方向性となります。

点数による評価もありません。

ちゃみ

ちゃみ本格的に思考力(「あたま」)を育てるのは15歳以降(!)とのこと。

教育理念を比べてみると、どちらの教育も「子どもの自由」を重視していることがわかりました。

ただし、幼児期からの教育をするモンテッソーリに対し、シュタイナーでは早期教育は行いません。

モンテッソーリ教育の特徴

シュタイナー教育の特徴

ここではモンテッソーリ教育とシュタイナー教育の成り立ちを解説します。

どちらの教育方法も見出した人物の名前を取っており、1900年代の初期にスタートしました。

モンテッソーリ教育は、イタリア初の女性医師マリア・モンテッソーリ(1870年~1952年)が見出した子どもの教育方法です。

モンテッソーリは、もともと精神病院で知的障害児の教育に携わっていました。

その教育法が障害のある子どもにのみ限定されるものではないと、1907年にスラム街に建設したのが保育施設「子どもの家」。

彼女の考えた通り、「子どもの家」という整えられた環境に置かれた子どもたちは生き生きと活動を始めました。

こうして、モンテッソーリ教育は確立していったのです。

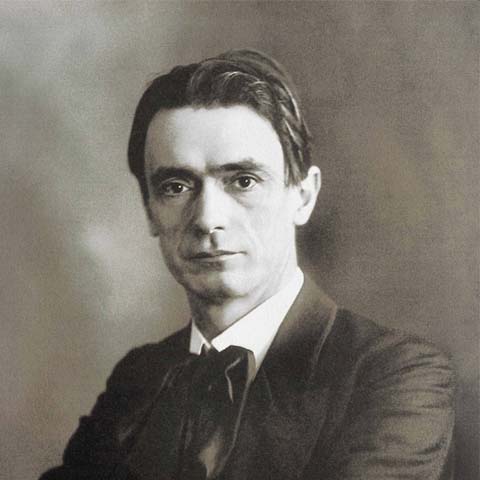

シュタイナー教育は、ドイツで哲学者、教育者として活躍したルドルフ・シュタイナー(1861年~1925年)が、子どもの体、心、魂の発達段階を考慮して見出した方法です。

シュタイナーが23歳のとき、ある家庭から水頭症の少年の家庭教師を依頼されました。

このときシュタイナーが行ったのが編み物などの手仕事をさせること。

この活動に集中した少年は、わずか1年半で水頭症の症状もなくなり、最終的に医者になったそう。

この経験から、1919年にドイツのシュトゥットガルトで教育施設「自由ヴァルドルフ学校」を設立しました。

知的な学習は教育のほんの一部と考え、手足を動かした芸術活動に重きを置いています。

どちらの教育法も、1900年代の初期にスタートしました。

モンテッソーリ教育の背景

医師が始めたということで、医学や生物学からのアプローチ

シュタイナー教育の背景

哲学者による芸術や精神面からのアプローチ

医師と哲学者によって考案されたということで、アプローチ方法がだいぶちがっています。

モンテッソーリ教育とシュタイナー教育がどんなものかつかめてきたでしょうか?

どちらもそれぞれ特徴的な考え方をしていましたよね。

それでは、具体的にはどんなことをしているのでしょうか。教育アプローチと学ぶことを深掘りしていきます。

最近では、それぞれの教育方法を取り入れた保育園や幼稚園なども続々と出てきています。

モンテッソーリ教育やってます! とか、シュタイナー教育やってます! というところでやっていることも、併せて紹介していきますね。

モンテッソーリ教育の幼児期は「子どもの家」と呼ばれる教室または自宅で、実生活に役立つ技能や教材、体験が重視されます。

モンテッソーリ用に特別に設計された教材を使って、自主的に作業し、実践的に学んで自己修正を行います。

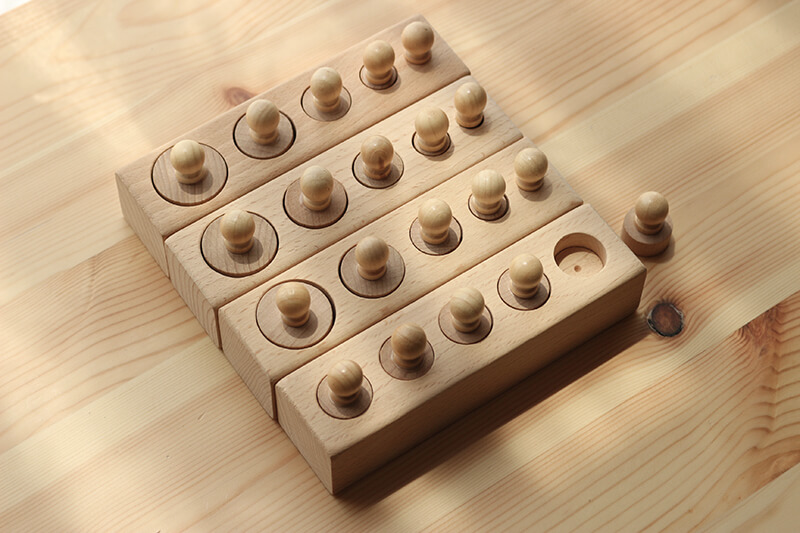

カリキュラムは、日常生活の練習、言語、感覚、算数、文化などの分野に分かれていて、例えば、円柱さしや砂文字といった教材は、楽しく興味を引く方法で学べるよう工夫されています。

その結果、多くの子どもたちは「子どもの家」を出る頃(小学校入学前)には読み書きができるようになります。

モンテッソーリ教育を導入している園では、疑似的に大人のやっていることや、社会的な活動をさせている印象です。

おしごとの内容

ちゃみ

ちゃみ日常生活のことをやるのが面白い!

自分の生活をスムーズにする練習になるわよね。

モンテッソーリ園で行う教育は、家でも取り入れることができます。いくつか載せますので参考にしてくださいね。

シュタイナー教育の幼児期は、実生活での活動(パン作りや裁縫)、アート(絵画や造形)、そして神話上の生き物や妖精が登場する想像力豊かな遊びが組み合わさっています。

幼稚園では3~6歳、または3~7歳の混合年齢の子どもたちで構成されることが多いです。

モンテッソーリ教育とは異なり、シュタイナーの教室には本がなく、読書の指導は7歳頃まで行われません。その理由は、幼児期には読書よりも物語を聞くことや想像力を育てることに重点が置かれているから。

ちゃみ

ちゃみ子どもの「犬歯」(上の前歯)が抜けると読書を始めるという伝統があるんです。

小学校に入学すると、1年生から8年生まで同じクラスで同じ先生のもとで学びます。

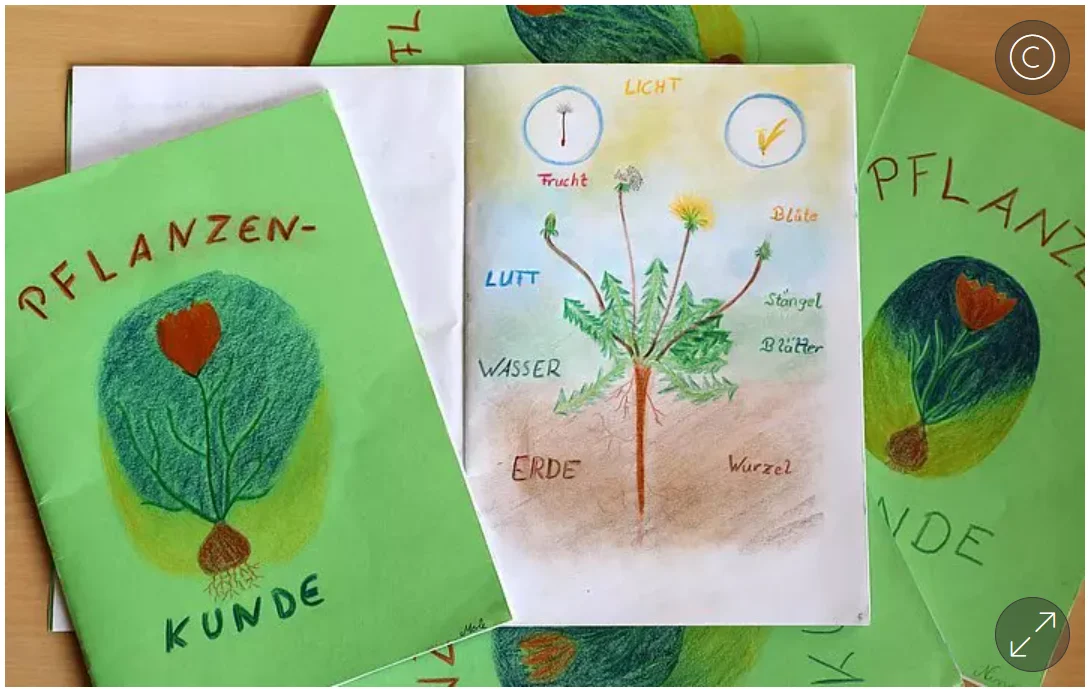

先生の講義に基づいて、美しいイラスト付きの独自の教科書を作成し、学習に積極的に取り組んでいきます。以下の写真はその教科書「エポックノート」。とてもきれいですよね。

音楽、芸術、運動も主要な学科と同等に評価されます。

シュタイナー教育は、感受性を伸ばすことに重きを置いているようです。

伝統的な国語や算数は教えられていませんが、指編み、葉っぱや木の実を数える、分類、動きや芸術における活動を通じて、主要な学科を伸ばすための前準備が行われます。

おもちゃの棚には散歩で拾い上げた木の実や石がいっぱい。工作や手芸に使って作品を作り上げます。

素敵なのが、「季節のテーブル」。季節を表す色の布が敷かれ、季節を象徴するものが置かれます。

.jpg)

子どもと季節が結びつく手助けをしています。

モンテッソーリ教育の教育アプローチ

シュタイナー教育の教育アプローチ

モンテッソーリ教育は実生活に基づいた自主的な学びを重視し、シュタイナー教育は芸術や想像力を通じた全人的な発達を目指していることが分かります。

親子、教師など大人とのかかわり方は、かなり違いがはっきりと判るところです。

ちいくまちゃん

ちいくまちゃんうちはどっちかな~

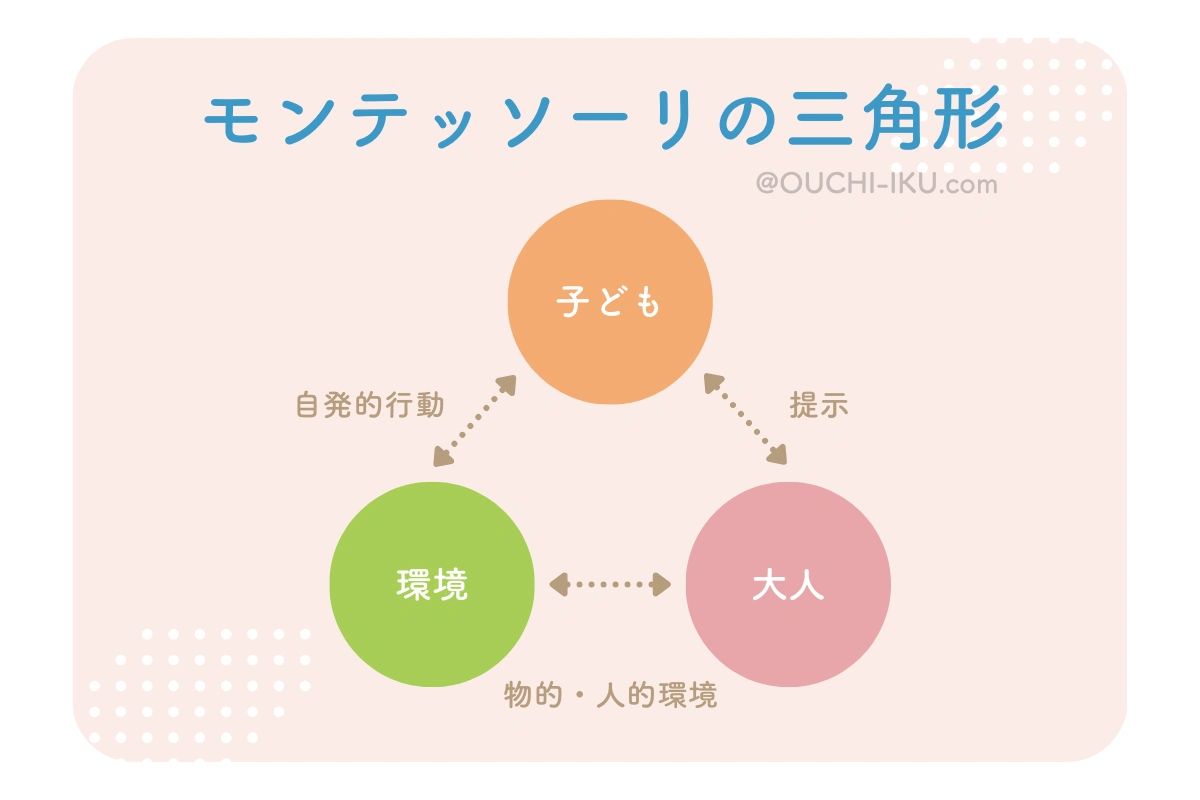

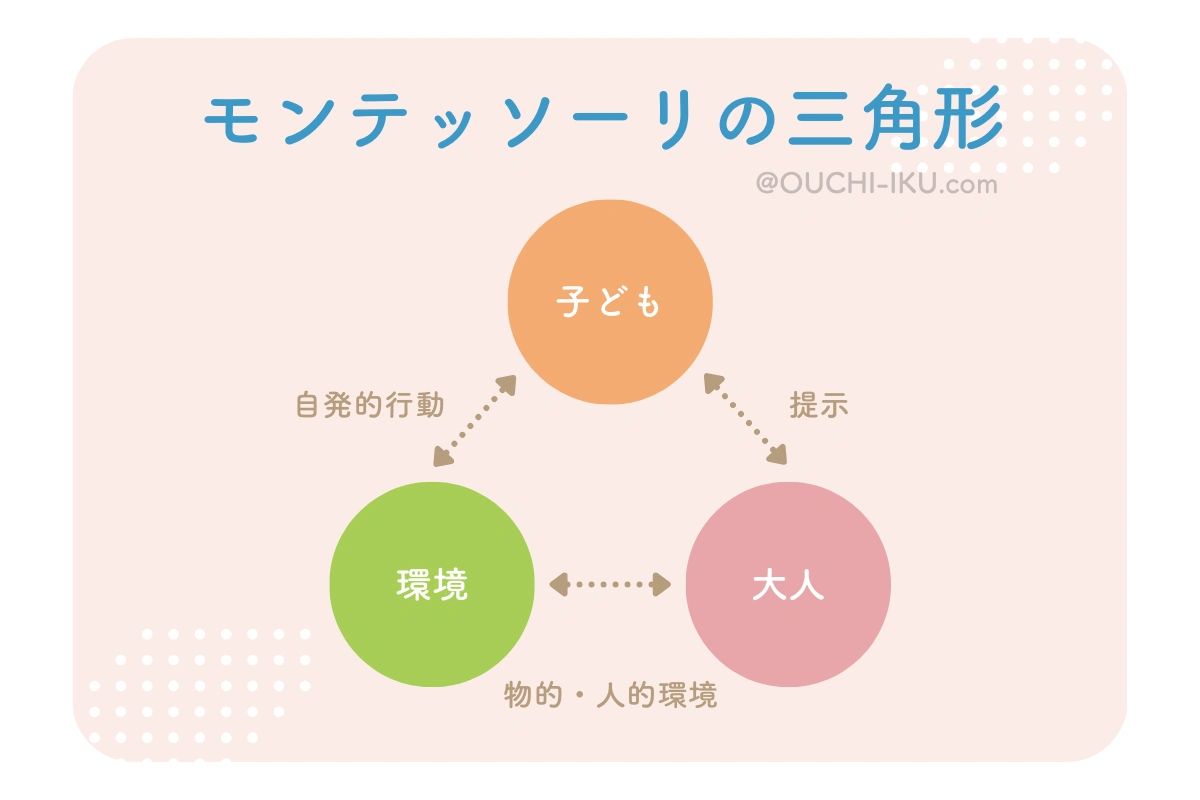

子ども・大人・環境が密に関係しています。

親はあくまでも環境を整えてあげて、サポートしてあげるかたち。なるべくあれはダメ、これはダメ、としなくても良い環境を作ってあげる必要があります。

汚れたり散らかったりすると片づけが面倒、まだ小さいからダメ! ダメダメばかりでは何事も自分からしない子になってしまいます。

なので、自由に遊ばせられるようにお部屋を整えましょう。

ちゃみ

ちゃみ子どもの目線に立って……ってことね。

子ども自身はのびのびやらせてあげる印象です。

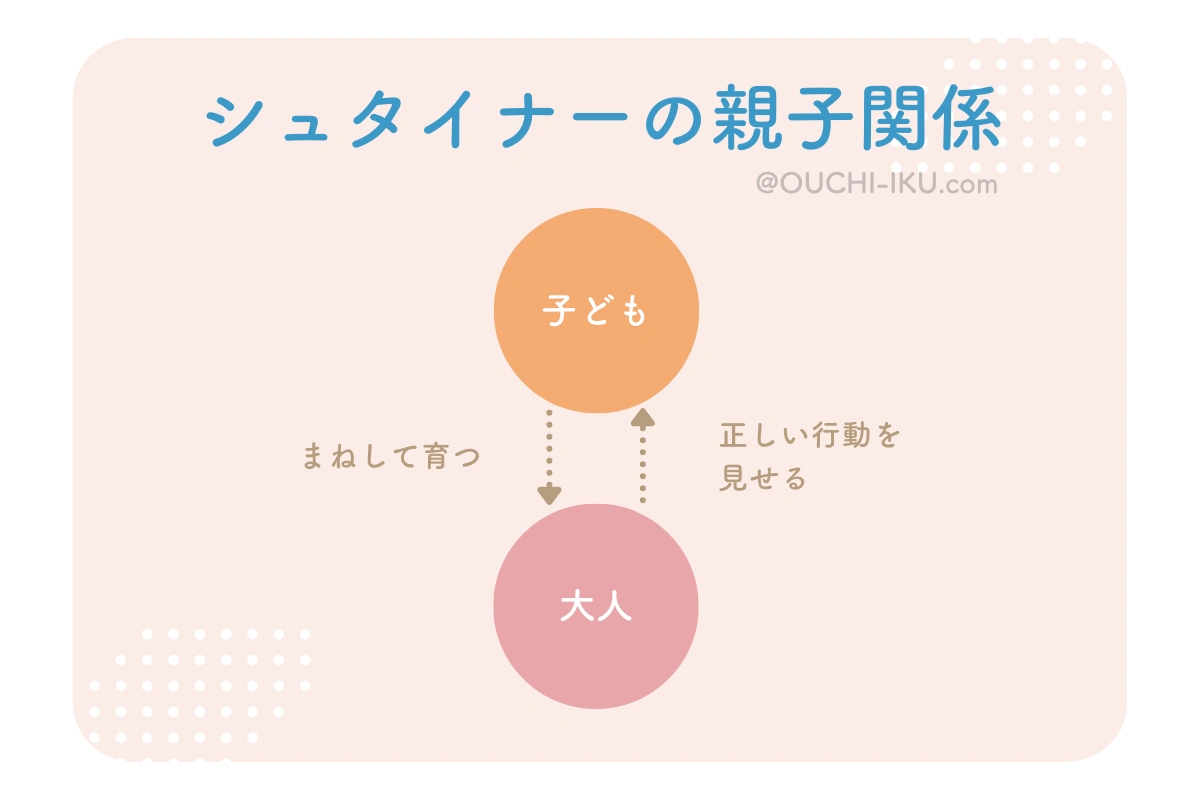

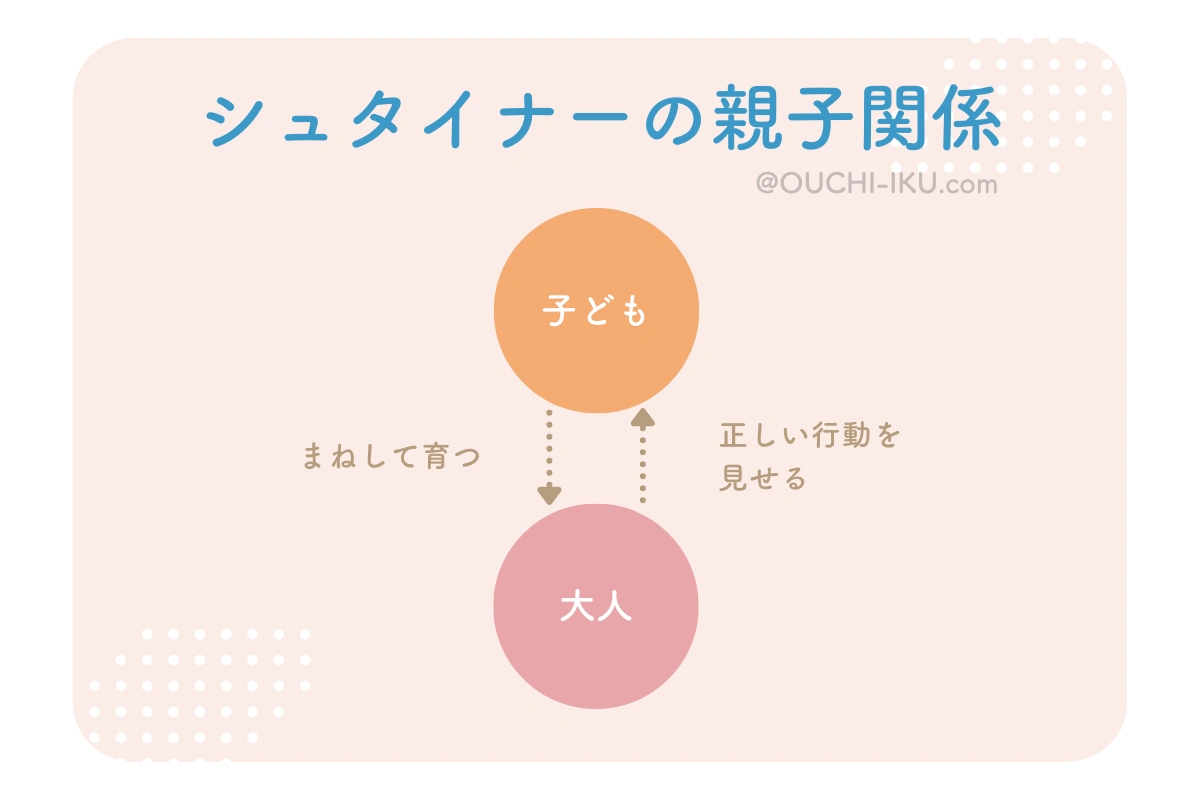

シュタイナー教育では、子どもは真似っこ(模倣)の達人としています。だから親はそのお手本となるような立派な人でいなければなりません。

“You must be for the children the representative of the good, the true, and the beautiful. The children must be drawn to truth, goodness, and beauty simply because the children are drawn to you.” – Rudolf Steiner

あなたは子どもたちにとって、善、真実、そして美の代表者でなければなりません。子どもたちはあなたに惹かれるからこそ、真実、善、そして美に惹かれるのです。– ルドルフ・シュタイナー

話し方やしぐさはもちろん、価値観や周りの人とどのように接しているか……。

すべてのことが模倣の対象になるんです。

ちゃみ

ちゃみたしかに、子どもって親のことをよく見ているわよね。

口ぐせがうつっちゃうから気を付けなきゃ~……

ちょっとハードル高いかも? でも大切なことですよね。

シュタイナー学校でも、一人の担任が9年間責任をもって子どもたちと深いつながりを保っていくそうですよ。

親子の関係はかなりちがいますね。

シュタイナー教育では、親は子どもの模範となるように努める必要があります。

ちゃみ

ちゃみ模範になるような大人って、どんな教育法も関係なく目指していきたいところ!

モンテッソーリ教育では、子どもの自立心、集中力、学習意欲を育てるために計画された「準備された環境」が特徴です。

見た目も美しく、子どもの発達に適した形で整えられています。教室でも自宅でも、基本的に同じ考え方で整えていきます。

教室には、子どもが簡単に手が届く棚に学習教材が並んでいます。これらの教材は、木材、金属、ガラスなどの天然素材で作られていて、特定の技能を楽しく学べるよう設計されています。

例えば、「ピンクタワー」という10個のピンク色の立方体は、大きさの理解力を養います。

部屋のレイアウトは子どもが作業しやすいオープンスペースを確保し、学習机やラグなどのスペースになるものを使って自由に動けるようになっています。

家具はすべて子どもサイズで、教材も使いやすく配置されているため、自分で環境を整えることができます。

シュタイナー教育では、温かみがあり家庭的な雰囲気を大切にしています。

教室はシンプルで落ち着いたデザインで、壁は柔らかいパステルカラーで塗られ、生徒の作品や自然物で飾られています。

家具は基本的に木製で、機能的でありながら美しさも重視しています。教室の素材には、収納用の籐かごや、遊びや装飾に使うシルクスカーフなど、天然繊維が使われています。

シュタイナーの教室では、日々の活動のほかに、季節の活動も大切にしています。

季節の活動は、季節の移り変わりや文化的伝統を祝うイベントを通じて感じられます。季節を反映した歌や物語、アクティビティでいっぱいで、子どもたちを自然や文化と結びつけます。

使う教材にもそれぞれ特徴があります。

モンテッソーリ教育で重要なのが、「モノ」という環境です。

その時々の発達に合わせてものを整備していくのがモンテッソーリスタイル。

もちろん子どもにあったサイズがキホンです◎

専門用語として、「用具」と「教具」という言葉があります。

日常生活の「用具」としては、次のようなものがあります。

成長を援助する「教具」の例はこちら。

教具は通販で取り扱っているものも多いです。

ちいくまちゃん

ちいくまちゃん名前はむずかしいけど、おもちゃみたいだ~!

▼教具は身近にあるものや100均で簡単に作ることもできます。最近読んですごく良かった教具の本がこちら!

\大ベストセラーの教具本/

\100均で作る可愛い教具/

\モンテママたちのアイディア/

『ゆる~く楽しく続く! おうちモンテッソーリの知育あそびアイデア帖』は私の作品ほか、おうちでモンテッソーリ教育をされているママさんの手作りアイディアが紹介されていて、実践本としておすすめ。

『100均でモンテッソーリ』もとてもおすすめです。

必要な材料がわかっても、材料だけでけっこう高くつくことも。その点、100均ならそろえやすい!

装丁が美しく、解説も丁寧でわかりやすいのもポイント。Amazonの「Kindle Unlimited」読み放題で無料で読めるのでぜひ読んでみてくださいね。

芸術に触れる遊びを大切にしているシュタイナー教育。

自然素材でできたものや、シンプルで子どもの感性に訴えかけるようなものを選びます。

ちいくまちゃん

ちいくまちゃんいつも森で遊んでるものみた~い!

蜜ろうクレヨンは我が家が特に愛用していて、とてもあざやかな絵が描けます。

ちゃみ

ちゃみシュタイナー教育を受けるつもりはなくても使ってほしい!

子どももお気に入りです!

プレイスカーフはマントやドレスにしたり、見立て遊びに使ったりできる布。自由な発想で日々楽しく遊んでいます。

メルヒェン Yahoo!店 – Yahoo!ショッピングがシュタイナーおもちゃを取り扱っていますので、見てみてください。

自然素材や素朴な見た目のモノが多いので、ディスプレイはしやすいと思います。

お花屋さんで選んだ季節の花を飾るだけでも教育になりますよ。

メルヒェン Yahoo!店でシュタイナーおもちゃを見る >>

ここでは、それぞれの教育を受けた有名人をご紹介します。

ラリー・ペイジは、Googleの成功について次のように語っています。

You can’t understand Google unless you know that both Larry and Sergey were Montessori kid,

『ラリーもセルゲイもモンテッソーリ教育で育った子どもだったことを知らなければ、Googleを理解することはできない』

二人は問題解決の方法をモンテッソーリ教育から培ったとのこと。

発想力や挑戦する力が育まれたと言っていいのではないでしょうか。

ひよこクラブ2019年3月号に、斎藤工さんのインタビューが載っていました。

子どもの頃はマクロビ食でおやつは玄米パンと煮干しだったそう。

中学生になって初めてポテトチップスを食べたときの衝撃はすごかったみたいです!

小学6年生のときに転校したそうなのですが、それでも卒業後の人生において必要な生き方の基礎を学ぶことができたとおっしゃっています。

シュタイナー教育をベースとして、自分の本音というか、自分にしかない自分が強く組み込まれると、どんな道に向かっても未来を彩り豊かに歩んでいけるのではないかと思います。

卒業生インタビュー ◎ 斎藤工さん(2期生) | 学校法人シュタイナー学園

村上虹郎さんのご両親は、モデルの村上淳さんと歌手のUAさん。

芸能一家のご出身ですね!

村上さんはドラマ『あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らない。』で主演をつとめられていました。

存在感がある素敵な俳優さんです。

ちゃみ

ちゃみドラマを観て気になり、すぐお名前をググりました!

かっこいい!

株式会社Yoki(ヨキ)の代表取締役社長・東出風馬さんは、当サイトでもおすすめしている子ども向け英語教材「Eduo」の開発者です!

まさに、感性を磨く新しい英語教材という感じですよ。

調べてみて、モンテッソーリ教育はけっこう真似できそうなところが多い印象でした。

うまく「自分で育つ環境を用意してあげる」ということがベースなので、最初のハードルは低めかと思います。

ちゃみ

ちゃみ色々とグッズも売っていたり作れるので、お試しでやってみると良いのでは♪

ただし、自由にやらせてあげる教育方針だからと言って、何をしても止めないということではないので注意が必要です。

買い物のときに勝手にお店のお菓子を開けて食べようとしていたら、もちろん止めますよね。

本当にやってはいけないことは、しっかり注意したり叱ったりしてあげることも忘れないようにしましょう。

一方、シュタイナー教育はなかなか現代日本では取り入れづらい部分もあります。

例えば「文字を教えるのは小学校に入るまで不要!」というような考え方もあるとか。

ちゃみ

ちゃみさすがに今の時代、親としてそうするのは少々不安なので……。

自然と触れ合うとか、大人が見本になってあげるというところは非常に良いと思います!

あまりに過激な自然派となってしまうと現代社会で生きていくのは大変なので、そういった思想に関してはそれぞれの家で本当に真剣に考えることをおすすめします。

どちらの教育方法も、良いところがたくさんあります。

なので、ルールにとらわれないで自分の家に取り入れやすいところを取り入れましょう!

どちらの教育方法でも大切なのは我が子を見ること。

どんな風にしたら子どもが良く育ってくれそうか見極めながら、やっていくことが大切ですね♪

▼もっと知りたい方は書籍もおすすめです。私が読んで分かりやすかった書籍を紹介します。

▼上記のモンテッソーリ本が、Amazonの「Kindle Unlimited」で無料で丸ごと読めます!

<参考文献>

コメント