STEAM分野が楽しく学べる「ワンダーボックス」。

教育に関心のあるママなら、一度は気になったことがあるのではないでしょうか?

でも、学校の教科書のようにいわゆる“お勉強”をする教材ではないので、「これって本当に効果あるの?」「中学受験にもつながるの?」と迷ってしまう方も多いと思います。

この記事では、実際に2年以上ワンダーボックス

![]() を続けているわが家の体験をもとに、

を続けているわが家の体験をもとに、

という点を、リアルにお話ししていきます。

よく耳にするのが「ワンダーボックスにはIQを上げる効果がある」という話。

実際、慶應義塾大学とJICA(国際協力機構)の共同実験でも、ワンダーボックスを開発しているワンダーラボの教材に取り組んだ子どもたちは、IQや学力テストの結果がしっかり伸びたそうです。

カンボジアで行った3ヶ月間の実証実験で、ワンダーボックスに収録されている教材「シンクシンク」に毎日取り組んだグループはそうでないグループと比べて算数とIQの偏差値が6ポイント以上上がったことが確認できました。

とはいえ、IQって日常生活で「上がった!」と実感することは少ないですよね。

ちゃみ

ちゃみ「ひらがなが書けた」「足し算ができた」はテストでわかりますが、思考力や創造力の成長は目に見えにくいもの。

それでも、わが家が2年間も続けているのは確かな変化を感じているからです。

この記事では、ワンダーボックスでどんな力がついたのか、そしてそれが中学受験にもどうつながるのかを、実体験をまじえて紹介します。

ちなみに、現在小1の娘は中学受験を見据えて勉強中。

塾のような教室にも通っていますが、ワンダーボックスでは「難しい問題にあきらめず挑戦する力」や、「プログラミング的思考」に触れておく目的で続けていますよ。

ちゃみ( インスタ @charmytoko)

Instagramフォロワー11.2万人。

知育・おもちゃクリエイターママで、モンテッソーリ教具本にも知識を提供。教材研究が得意。娘は年中・年長で偏差値70。

ベネッセ幼児教材公式アンバサダー/明治クラフトアンバサダー/Yahoo!をはじめとする各種メディアで執筆中/元教師

まずは結論からお伝えしますね。

わが家で実際に感じた、ワンダーボックスの主な学習効果はこちらです。

ワンダーボックスで感じた効果

知っておきたいのは、ワンダーボックスは授業の予習復習やテストの点数アップを目的とした教材ではないということ。

扱っている内容は、あくまで思考力・創造力・発想力を育てるもので、教科書に沿った具体的な単元学習は行いません。

悩めるママ

悩めるママ学校の勉強に役立たないなら意味がないのでは?

と思われるかもしれませんが、それは大きな誤解です。

むしろ、ワンダーボックスは学ぶ姿勢そのものを育ててくれる教材。

問題を解く達成感を味わいながら、すぐに答えが出ない問題にも試行錯誤して挑む。

そんな経験を重ねるうちに、「わかるって楽しい!」「もう少しやってみたい!」という前向きな気持ちが育っていくのです。

ちゃみ

ちゃみこの学びへの意欲は、どんな教科にも通じる一生ものの力。

実際、わが家でもこの変化を何度も感じています。

ここからは、より具体的に中学受験との関連も交えて解説していきます。

中学受験を予定していないご家庭でも、思考力を育てる効果という点では共通するので、ぜひそのまま読んでみてください。

ワンダーボックス

![]() を受講していちばん実感しているのは、図形への強さがつくということ。

を受講していちばん実感しているのは、図形への強さがつくということ。

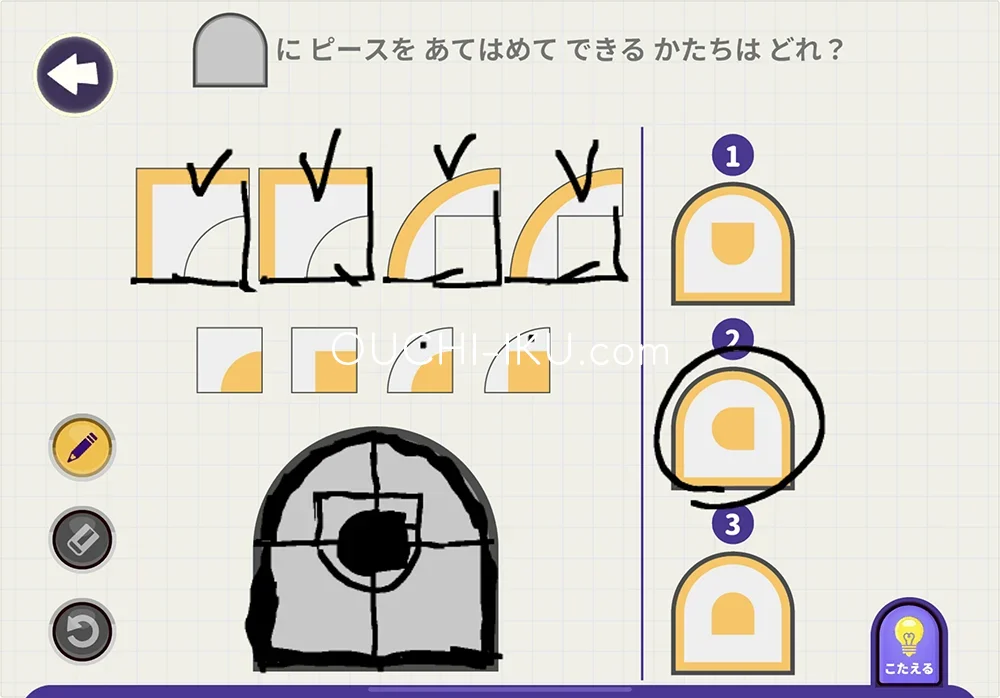

ワンダーボックスには、「サイコロ」「切断面」「立体の展開図」「積み重ねた立方体の個数」など、受験でもよく出てくる図形的思考の問題が数多く登場します。

ちいくまちゃん

ちいくまちゃんしかも、それが楽しいんだよね!

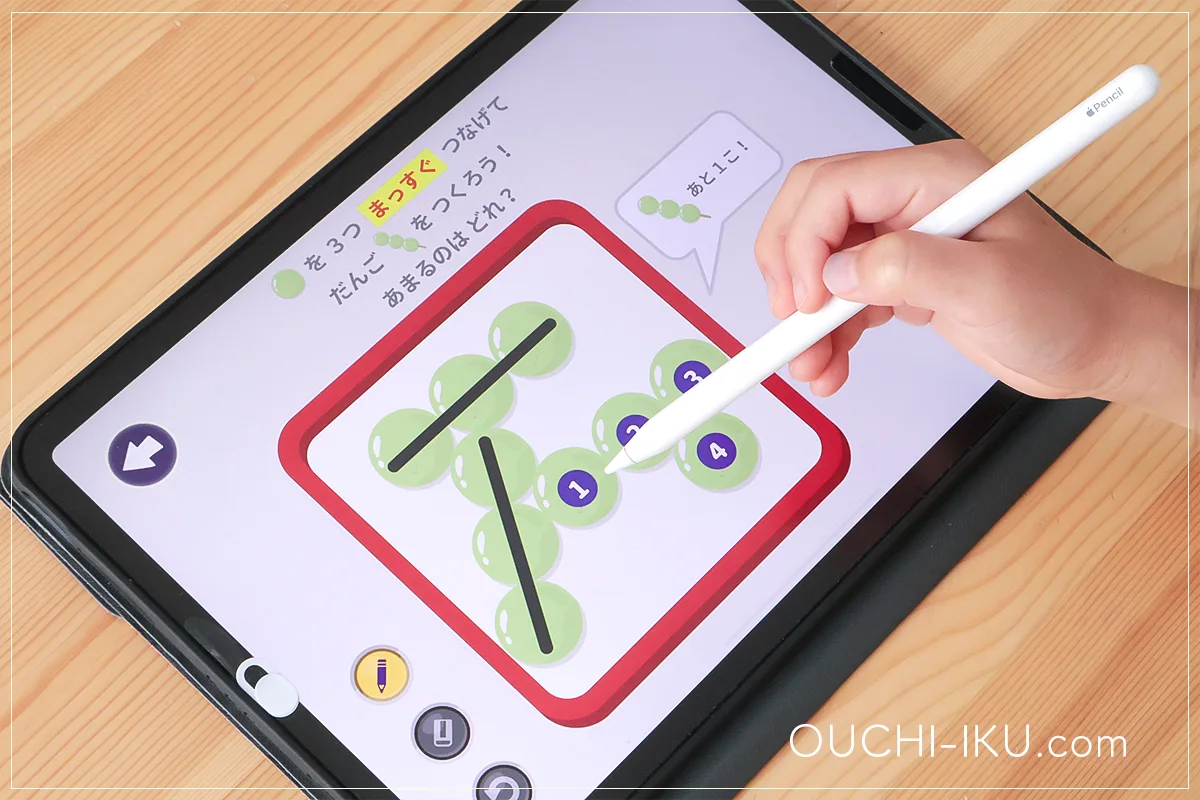

紙のドリルではイメージしづらい立体も、タブレット上で何度も書き込みしたり動かしたりできるため、直感的に理解できるのが大きな魅力。

「図形ってむずかしい」「イメージできない」と感じていた子どもでも、自然と楽しみながら感覚をつかめます。

ちゃみ

ちゃみ算数分野はタブレットがほんとうにおすすめ!

※RISU算数もやっています。

娘も最初はちょっと図形は苦手かなと思っていたのですが、ワンダーボックスを続けていくうちに、今では立体問題を自信をもって解くように。

いつの間にか図形=楽しいものに変わっていました。

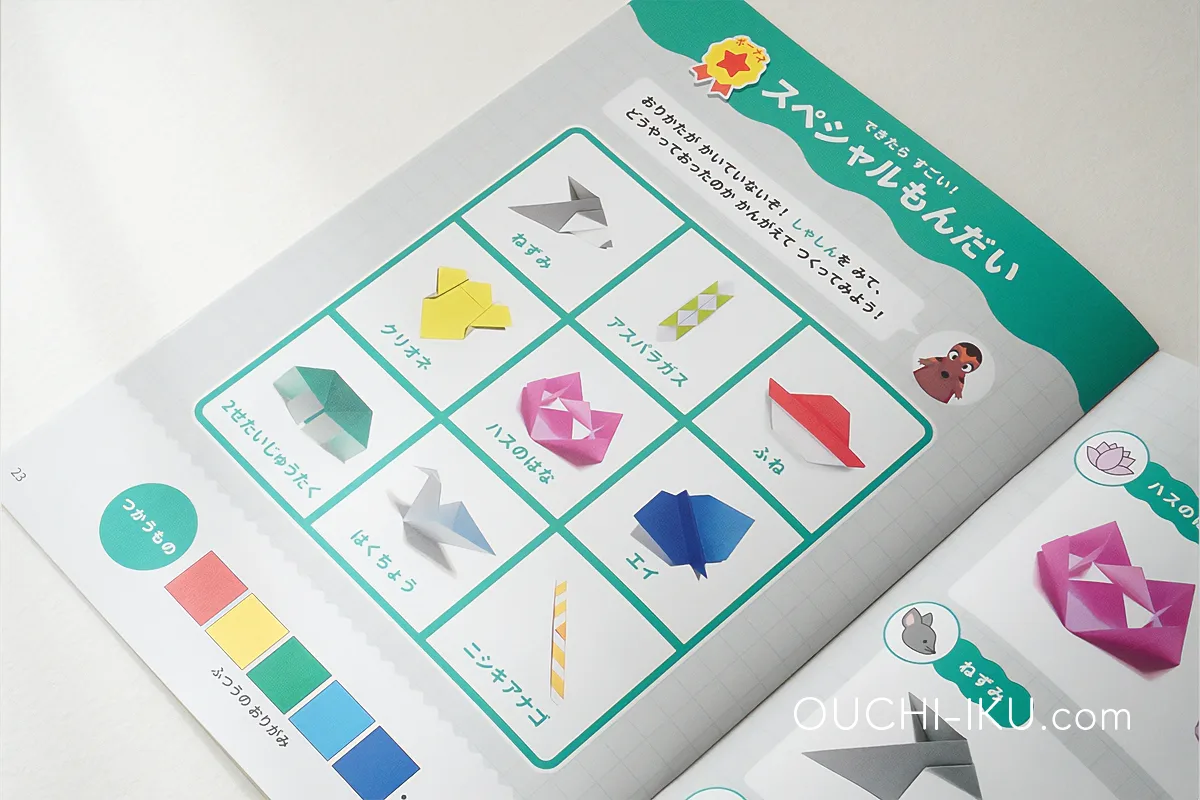

ワンダーボックスでは、実物教材でも図形系のテーマがよく登場します。

たとえば「カラコロキューブ」。積み木のようなパーツを組み合わせて形を作る教材で、アプリと連動して“モンスターを召喚する”など、子どもが夢中になる仕掛けがたくさん。

どんな組み合わせでどんなモンスターが出るのか、すべての組み合わせを自分でノートに書き出して、ひとつずつ検証。

コツコツと挑戦を続けていました。

こうした取り組みの中で、「試して→結果を見て→考え直す」というプログラミング的思考や探究心が自然と育まれているのを感じます。

ちゃみ

ちゃみ机の上で手を動かしながら、アプリと連動して立体を作るという体験ってほんとうに大切!

目で見る+手で触るの両方から理解を深めてくれます。

まだ本格的な受験勉強はしていませんが、娘は「ふでまる道場」の幼児知能テストを受けた際、年長で全国1位を取ることができましたよ。

問題の中でもサイコロや図形が多く含まれているので、ワンダーボックスでの積み重ねが大きく影響していると感じます。

ちなみに、目で見る+手で触る系の通信教育として、小さなころは「こどもちゃれんじ」をやっていました。こちらも理解が深まるのでおすすめ!

遊びながら考える力を育てられるのが、ワンダーボックスの大きな魅力です。

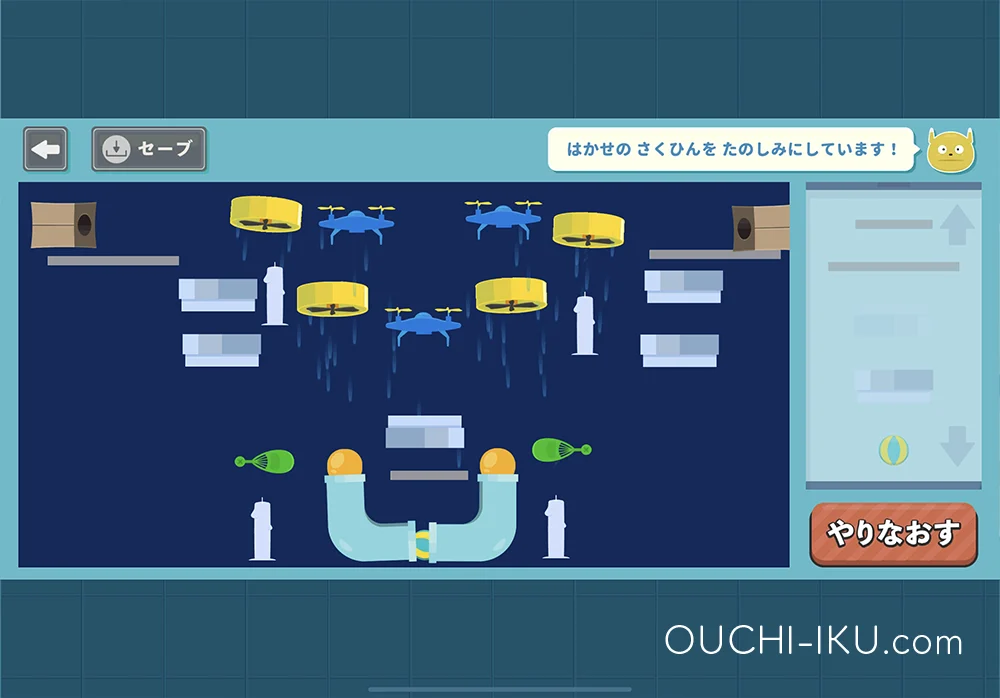

中でも良かったのが、プログラミング関連のコンテンツ。まるでゲームを楽しむように取り組めるのに、実はちゃんと論理的思考を鍛えられるよう設計されています。

すでに2020年代以降の教育指導要領でも「プログラミング的思考」は重視されていますよね。

最近では、中学受験の中でも

など、プログラミング的な考え方を求められる出題が増えています。

つまり、今のうちから筋道立てて考える力を育てておくことは、将来の受験にも確実に役立つということなんです。

ワンダーボックスの代表的なプログラミング教材というと「コードアドベンチャー」。

キャラクターを動かしながら、1ステップずつプログラムを組み立てていく形式で、年中の息子でも無理なく進められます。

↓2枚目の写真の右側、方向や繰り返しを指示しています

少しずつ難しくなるので、「あれ? これじゃ動かない」「どうすればうまくいくんだろう?」と、自然と試行錯誤する力が育ちます。

ちゃみ

ちゃみ横で見ていても、今まさに頭を使って考えてるなというのが分かるんです。

そして、ここで終わらないのがワンダーボックスのすごいところ。

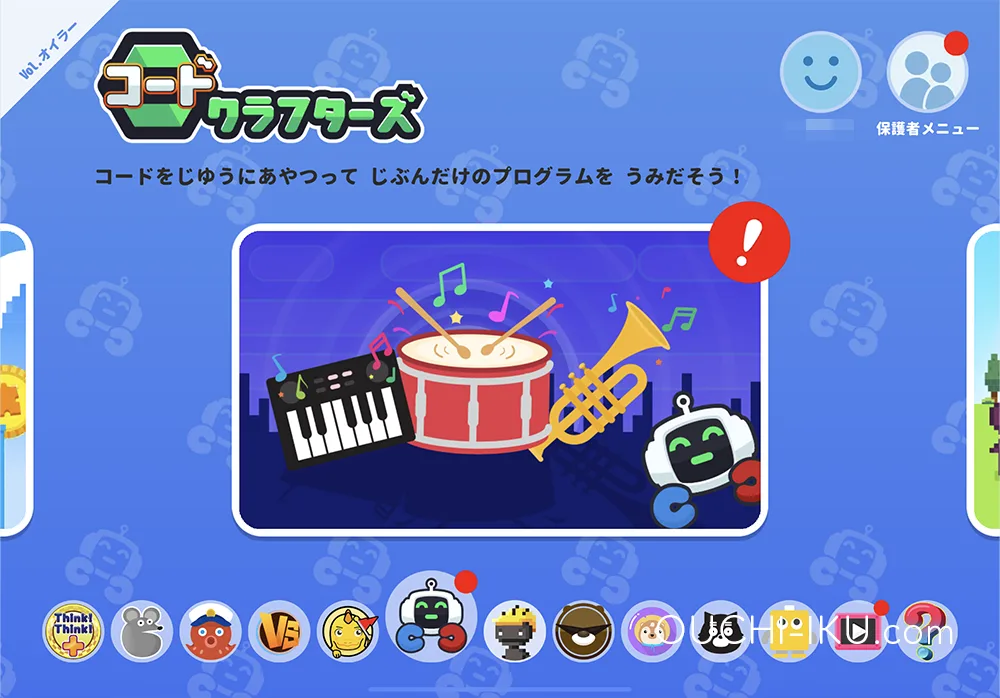

もう一つのプログラミング教材「コードクラフターズ」では、自分の発想でキャラクターを動かしたり、高得点を目指して改良したりと、自由に表現する力まで育てられます。

↓楽器を鳴らして曲を作るプログラム

内容が定期的に更新されるので、飽きずに長く続けられるのも◎。

最近ではプログラミング教室も人気ですが、ワンダーボックスなら、まずは「考えるって楽しい!」「自分で動かせた!」という成功体験から始められるのが魅力です。

つまり、単なるプログラミング入門ではなく、中学受験にもつながる論理的に考える力と粘り強く挑戦する姿勢を同時に育てられる教材という感じですね。

ワンダーボックスのいいところは、「たくさん時間が取れなくても続けられる」ところ。

学校や習い事で忙しい日でも、うちの子は寝る前や朝のちょっとした時間にアプリを開いて、自分から1問だけでも挑戦しています。

短い時間でも集中して“考えるモード”に入れるようになったのは、ワンダーボックスのおかげだと思っています。

特にお気に入りなのが、「シンクシンク+(プラス)」のメダル機能とランキング機能。

問題を解くとメダルがもらえる仕組みで、「あと1個で全部そろう!」とコツコツ取り組むうちに、気づけば毎日机に向かう習慣ができていました。

すべてのメダルを集めるには、さまざまな問題に挑戦しなければならないため、自然と幅広い分野に取り組むようになります。

ちゃみ

ちゃみ「今日はここまでできた!」という小さな達成感の積み重ねが、学習の原動力になっているようです。

さらに、レベル3までクリアすると登場するスペシャル問題では、全国ランキングで自分のスコアが表示されるんですよね。

これがまた燃えるらしく、「あと少しで○○位だからもう1回やる!」と何度も挑戦しています。

ちゃみ

ちゃみかなり頑張っても最高8位で、まだまだやる気です!

スキマ時間をうまく使って自分のペースで頑張る姿を見ていると、やらされている学習ではなく“自分で伸びたいからやる学習”に変わったな、と感じます。

とはいえ、上の子は習い事が詰まっていて「辞めようかな?」と検討中。ですが本人から「続けたい!」という気持ちが出ています。

忙しい日でも、少し時間が空いた瞬間にタブレットを手に取って、ワンダーボックスに取り組む姿が見られるんですよね……。

「他の習い事の合間に1問だけでもやろう」というスタンスで、スキマ時間を上手に活用しているようです。

詳しくはこちらの記事で「辞める理由・続けるコツ」を紹介しています。

▶ みんながワンダーボックスをやめた本音を調査!

ワンダーボックスを始めてから感じた一番の変化は、「すぐに諦めなくなった」こと。

分からない問題でも、「どうすればできるかな?」と何度も試して考えるようになりました。

以前は少し難しい問題が出ると「わかんない~」と投げ出していたのに、今では大人でも悩むような問題にじっくり挑む姿に、思わず「ちゃんと考えててえらい!」と声をかけたくなります。

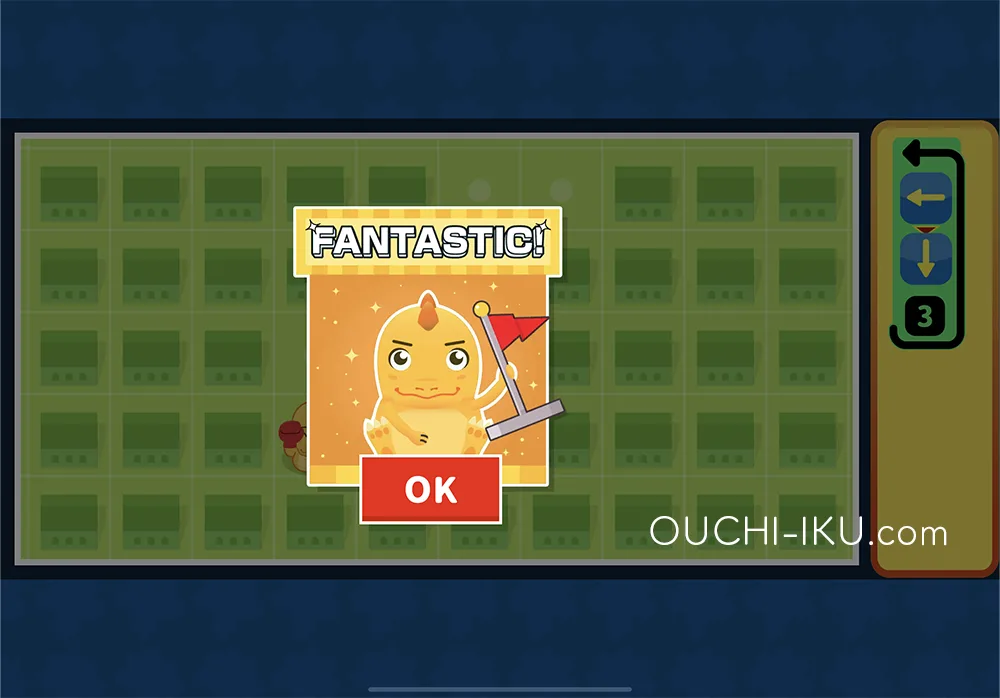

ワンダーボックスの問題は、どれも段階的に難易度が上がる設計。

最初はルールを覚えるためのやさしい問題から始まり、慣れてくるとだんだん難しくなっていきます。

中でも人気の「アトラニアス」では、上級レベルの「ウルトラ」をクリアすると、最難関の「レジェンド」に挑戦可能。

このレジェンド問題、実は大人でも苦戦するほどの難問です。

トレーニング(簡単)→マスター(標準)→ウルトラ(難問)→レジェンド(超難問)と段階的にステップアップしていける設計です。

それもそのはず、なんと実際の算数オリンピック問題の作成者が監修に関わっているんです。

でも、解けたときの達成感は格別!

スコアやメダルで頑張りが「見える化」されるので、子どももモチベーションを保ちながら挑戦できます。

うちの子も、最初は歯が立たなかった問題が少しずつ解けるようになり、「前もできたから今回もできるはず!」と、前向きな気持ちで挑むようになりました。

↓書き込みできる機能があるので、じっくり考えることができます。

この成功体験の積み重ねが、粘り強さや自信につながっているんだと思いますよ。

ワンダーボックスでは、問題を解く力だけでなく、「あきらめない力」や「考え続ける姿勢」といった学びの根っこを育ててくれます。

特に中学受験を考えるご家庭では、「算数オリンピック」や低学年向けの「キッズBEE」に挑戦するお子さんも増えていますよね。

そんな「最後まで考え抜く力」を育てる土台づくりに、ワンダーボックスはとても向いていると感じます。

さて、ここまでは受験にも役立ちそうな効果についてお伝えしましたが、ワンダーボックスの魅力はそれだけではありません。

実際に続けて感じるのは、「自分で表現する力」や「想像力の広がり」がぐんと伸びること。

うちの子たちはもともと、積み木や自由工作が好きなタイプで、積み木を組み合わせて自分なりの世界を作るのが得意でした。

↓積み木が好きすぎて積み木ブログも運営中

そんな子どもたちにとって、ワンダーボックスの作ってみる系コンテンツはまさに大好物♪

中でもお気に入りは、サイエンス系コンテンツの「テクロンとひみつのけんきゅうじょ」。「熱」や「風」「電気」など理科のテーマをもとに、自分で考えた装置を設計して動かすことができます。

最初は単なる実験遊びのつもりが、次第に「ここをこう変えたらもっと動くかな?」と自分で試行錯誤。

気づけば、設計図を自分で描き始めていて驚きました。

ワンダーボックスは正解を出す力だけでなく、“自分の頭で考え、形にする力”を育ててくれます。

そしてこの「表現する力」は、実は受験や学習のさまざまな場面で役立ちます。

たとえば、

こうした「表現力」は、一朝一夕で身につくものではありません。

日々、ワンダーボックスの中で自分なりの答えを作り出す体験を積み重ねることで、少しずつ自信と発想力が育っていくのだと感じます。

親の私から見ても、「これって学びの土台になる力だな」と思う瞬間が多く、受験対策だけでなく、長い目で見て“考える力×表現する力”をバランスよく育てられる教材だと思いますよ。

ワンダーボックスを続けてきて感じるのは、“考えることを楽しむ時間”を自然と日常に組み込めたということ。

毎日のように図形やパズル、論理問題に夢中になって取り組む中で、気づけば図形センスや空間把握力がぐんと伸びていたと実感しています。

とはいえ、ワンダーボックスのすべてが中学受験に直結するわけではありません。

中にはアートや発想力を重視したコンテンツもあり、「これって受験には関係あるのかな?」と思う瞬間もあります。

でも実は、そういう直接は関係なさそうな学びこそが、子どもの思考の幅を広げてくれていると感じるんです。

受験対策のように正解を出すことばかりに偏ってしまうと、どうしても「間違うのが怖い」「解けないとイヤ」となりがち。

ワンダーボックスは、そんな気持ちを覆してくれる教材なんですよね。

「おもしろそうだからやってみよう」「うまくいかないけど、もう一回!」

そんな自分から考えようとする姿勢を育ててくれるのが、結果的に中学受験にもつながっていく。そんな印象です。

ちゃみ

ちゃみ中学受験につながるコンテンツも自然と混ざっていますしね♪

始める時期としては、幼児〜小学校低学年のうちにスタートして1〜2年続けるのがおすすめ。

小4以降は塾の勉強が本格化する時期なので、その前に「考えることが好き」という土台をつくっておくと強いです。

ちなみに、長く続けていると「少し飽きてきたかな?」という時期もあると思います。

そんな時は、同じワンダーファイ社のアプリ『シンクシンク』に切り替えたり、より発展的な内容を扱う「究極の計算」にステップアップするのもおすすめ。

遊びと学びのバランスを取りながら、子どもが考えることを好きでい続ける工夫をしてあげるのがポイントです。

ワンダーボックスとシンクシンクの違いは、こちらの記事で詳しくまとめています。

▶ ワンダーボックスとシンクシンクの違いを実際の画面で解説!

最後に、「小学校受験にもワンダーボックスって役立つの?」という点についても触れておきますね。

我が家でも一時期は小学校受験を検討していたのですが、実際に受験まではしていません。

それでも、これまで取り組んできた感覚から言うと、図形問題への強さはかなり鍛えられると思います。

実際にSNSでも、ワンダーボックスの図形系コンテンツは「小学校受験対策にぴったり」と話題になることがあります。

この問題、小学校受験対策にかなりおすすめ!#ワンダーボックス pic.twitter.com/bY0jt5Spyf

— わさび@まなのび (@Wasabi_papa) April 15, 2020

また、折り紙を折ったり、立体を作ったりするような手先を使う教材も多く、工作や構成遊びが得意になる子も多いです。

こうした体験は、受験で重視される「巧緻性(こうちせい)」や「空間把握力」を伸ばすうえでとても良いトレーニングになると感じます。

それに、ワンダーボックスは遊びながら考えることを重視しているので、考える=楽しいという気持ちを自然に育ててくれます。

これって、長く学ぶうえで何より大切なことですよね。

もし、まだゲームは早いけど、なにか夢中になれる知育をさせたいというご家庭なら、ワンダーボックスをごほうび教材として使うのもおすすめです。

楽しく学びながら、将来の受験にもつながる“考える力”育ててくれるはずですよ。

もしこの記事を読んで興味を持った方、ぜひ紹介コードを使って割引入会してください!

小学校受験の工作の問題のこなし方についても記事を書いています。

ワンダーボックスは、「問題の解き方」や「テクニック」を教える教材ではなく、学びそのものを楽しいと感じる力を育てる教材です。

すぐにテストの点数が上がるような即効性はありませんが、「自分で考えて、試して、できた!」という達成感を味わえる経験が、子どもの中に確実に積み重なっていきます。

実際、ワンダーボックスを続けているうちに、以前よりも考えることを楽しむようになったり、難しい問題にも挑戦する粘り強さが育ったという声も多いです。

これはまさに、中学受験や将来の学びにつながる「思考力の土台」。

地頭をじっくり育てたいご家庭には、ワンダーボックスはぴったりの教材だと思います。

ちゃみ

ちゃみ「点数よりも、考える力を伸ばしてあげたい!」

そんなママ・パパにこそ、ぜひ試してみてほしい教材です♪

紹介コードの割引内容や入力方法が知りたい方はこちら:

▶ ワンダーボックス キャンペーン・紹介コードまとめ

コメント