モンテッソーリ教具の「バイカラーボトル」の作り方をご紹介します。

バイカラーボトルという名称、はじめて聞く方が多いですよね。

ちゃみ

ちゃみそれもそのはず、正式な名前がないので、私が名付けました。

液体が入ったボトルを振ると色が混ざり、また分離する現象が確認できる教具です。

同様の仕組みのものは元からあって(ソーマカラーなど)、モンテッソーリの手作り教具の本にも載っています。

今回、感覚(色)の敏感期にある娘がやりたがったため製作しました。

おうちでモンテッソーリ教育をやってなくても美しさを楽しんだり、マラカスのように振ったり、インテリアにしたり……とたくさんの楽しみ方ができます。

作り方も材料さえ間違えなければとってもカンタン。ぜひこの記事を見て作ってみてくださいね。

ちゃみ

ちゃみそして「オウチークのバイカラーボトル」の名前を広めてください♪

バイカラーボトルの名称を無断で使ってSNSに作り方をコピーして載せ収入を得ている方がとても多くいます。

またメルカリ等でオリジナル作品として販売したり、写真をスクショして無断転載している方も多く困っています。

ちゃみ( インスタ @charmytoko)

Instagramフォロワー11.2万人。

知育・おもちゃクリエイターママで、モンテッソーリ教具本にも知識を提供。教材研究が得意。娘は年中・年長で偏差値70。

ベネッセ幼児教材公式アンバサダー/明治クラフトアンバサダー/Yahoo!をはじめとする各種メディアで執筆中/元教師

モンテッソーリ教育の「感覚教育」では、五感を刺激し洗練させることに力を入れています。

バイカラーボトルは、色に関する感覚教具。

色水・色油を半分ずつボトルに入れたもので、水と油の性質を利用して、色が混ざったり分離する様子を観察できるものです。

このような狙いがあります。

ちゃみ

ちゃみ色の理解や知識は、体験から学ぶのが一番!

手を動かしながら理解を深めることができます。

| 敏感期 | 感覚 |

| 教具の目的・効果 | 色の混色や分離を理解したり、美しさを感じるお仕事の中で感覚を養う |

| 対象年齢 | 2歳半~ |

さっそく作り方を解説! ……の前に。

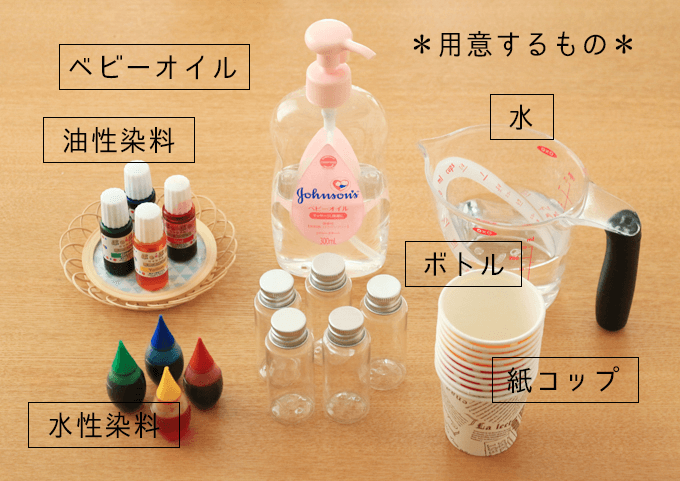

冒頭で “材料選びを間違えなければカンタン” と書きました。

実は4回も作成に失敗しているんです。5度目の正直で、「これなら教具として使える!」というレベルになり、やっとこさ成功しました。

必要な材料としては、シンプルに水と水に溶ける染料、油と油に溶ける染料が必要なのですが、この「油性染料」が曲者で。

油性なら何でも良いかな? と思って家にあるものを片っ端から試したんですが……。

油性染料として油絵の具やクレヨンといった画材を使って作ってみたところ、濁ったような色合いに!

振って混ぜるとドロドロした見た目になり、これは使えない……となりました。

次に試したのが、油性ペンを使う方法です。

容器に油性ペンを塗りたくり、後から油を注いで混ぜて色を作ろうとしてみました。

色がつくことはついたのですが、とても薄くなってしまって使えるものではありませんでした。

色自体はわりと透明感があってきれいだったので、濃くするなら油を入れる前にもっとペンで塗ればよかったですね。

ただ、労力的にもコストがかかります。

透明ビニール袋の内側を油性ペンで塗りたくって油を入れもんで色を出そうとも試みましたが、やっぱり薄め(成功パターンと比べ)になってしまいました。

ちゃみ

ちゃみたぶんペンを丸々1本犠牲にしそう。

続いて、レジン用染料です。

いけるかなと思ったのですが、全然色が混ざらない! 何分か粘って混ぜ続けてみましたが、ダメ。これも失敗となりました。

色付きハーバリウムオイルや、ハーバリウムオイル用の着色オイルも使いました。

100円ショップにも色付きハーバリウムオイルがあるんですが、色がちょっと薄めなんですよね。

水性染料と同等の濃さにならないとNGなので、見送りました。

バイカラーボトルの名称を無断で使ってSNSに作り方をコピーして載せ収入を得ている方がとても多くいます。

またメルカリ等でオリジナル作品として販売したり、写真をスクショして無断転載している方も多く困っています。

いよいよ本題です。

成功パターンはジェルキャンドル用の着色剤、ダントツでキレイに色がつきました。

使ったのはこちらの商品。楽天で購入しました。

ボトルは化粧水のミニボトルでも良いですし、R-1などのヨーグルト飲料のボトルでもOK。

私は化粧水のミニボトルにしました。

水性染料は、食紅がおすすめ。今回使うのはちょっとだけなので余るんですが、食紅ならお菓子作りに使えます。

.webp)

▼たらすだけで即混ざる、マコーミックの液体タイプ食紅は、色水遊びにとっても重宝するのでおすすめです(私が持っているものは旧パッケージです)。

▼ベビーオイルはこちらおすすめ。1本あれば足ります。余ったらセンサリーボトルやセンサリーバッグなど、他の感覚教具にも活用できますよ。

ベビーオイルではなくて食用油でもできますが、やや黄色みを帯びるため、ベビーオイルの方が向いていると感じます。

写真と表のとおりに色がついた液体を作ります。

| 液体 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|---|---|---|---|---|---|

| ベビーオイル | 緑 | 赤 | 青 | 青 | 緑 |

| 水 | 赤 | 黄 | 黄 | 赤 | 黄 |

ベビーオイルに油性染料を混ぜて、色油を作ります。

ベビーオイルは温めたりしなくても色がつきましたが、もしうまく色が混ざらない場合は少しレンジで温めてみてください。

ちゃみ

ちゃみほんの少し垂らすだけでとっても鮮やか!

最初からジェルキャンドル用の着色剤を使えば良かった~!

水に水性染料を混ぜて、色水を作ります。

色油と色水の濃さが同じか確認しましょう。

ちがう場合は調節してください。

先に色水をボトルの半分まで注ぎ、後から色油を入れます。

1対1の割合になるようにしてくださいね。

ボトルのフタをきつく締め、接着剤で取れないようにくっつけます。

以上でできあがり!

ひとまとめにして置いておくとよいと思います。

モンテッソーリ教具をまとめておくのにおすすめの「トレー」や「カゴ」を紹介した記事もあるので、気になる方はあわせてご覧くださいね。

教具を収納するモンテッソーリ教具棚の人気商品を、みなさんの実例とともに紹介した記事もあります。こちらもあわせてご覧ください。

作ったバイカラーボトルで遊んでみましょう!

2歳台~3歳台のお子さんなら、ボトルを振らせてあげましょう。

ボトルを振ると色が混ざり、分離していきます。

その様子が視覚を刺激し、色彩感覚が磨かれるというわけです。

ちゃみ

ちゃみ大人にとっても、見ていてうっとりするわね。

3歳以降は、ボトルを振る前に「振ると何色になる?」と質問してみましょう。

ボトルを倒してみることでヒントを与えられますよ。横から見ると、ボトルの下に正解の色が見え、上から見ると中身が混ざった色になっています。

繰り返すうちに、色の混色や分離を理解することができます。

うちの子は、青&黄色と緑&黄色で同じ「黄緑」になることを知りました。

窓際に置いておくと、光を通すのもまたキレイ。

こうして色の美しさについても知ることができますね。

色が混ざると別の色になるという現象は、子どもにとってとても新鮮なこと。

うちの娘は色の混色について知っていたものの、液体で実験できるのが楽しくて、何度もフリフリしていました。

色に興味がある、色について理解を深めたい、そんな方はぜひ作ってみてくださいね!

\大ベストセラーの教具本/

\100均で作る可愛い教具/

\モンテママたちのアイディア/

『ゆる~く楽しく続く! おうちモンテッソーリの知育あそびアイデア帖』は私の作品ほか、おうちでモンテッソーリ教育をされているママさんの手作りアイディアが紹介されていて、実践本としておすすめ。

『100均でモンテッソーリ』もとてもおすすめです。

必要な材料がわかっても、材料だけでけっこう高くつくことも。その点、100均ならそろえやすい!

装丁が美しく、解説も丁寧でわかりやすいのもポイント。Amazonの「Kindle Unlimited」読み放題で無料で読めるのでぜひ読んでみてくださいね。

手作りの感覚教具

コメント