「どうぶつバランスパズル」は、3~4歳向け通信教育教材「こどもちゃれんじほっぷ」で届くエデュトイ(知育玩具)。

一見ただの積み木のような可愛いパズルなのですが、図形感覚などを育む一般的なパズルとはちがい、動くボール(重り)が内蔵された特別なピースで物理の基本原理を学ぶことができちゃうすぐれものなんです。

この記事では、「どうぶつバランスパズル」を使った遊び方や、難易度が高い挑戦的な作例をご紹介。

さらに、これらの遊びを通じて、お子さんの科学的思考を育てる方法についても掘り下げていきます。

ちゃみ

ちゃみこどもちゃれんじにはすぐれたエデュトイがたくさんありますが、その中でもおすすめ度はかなり上位!

ベネッセさん、ずっと作り続けてほしいです……!

こどもちゃれんじ入会検討中の方も、すでに持っている方も、ぜひそのすごさをチェックしてみてくださいね。

ちゃみ( インスタ @charmytoko)

Instagramフォロワー11.2万人。

知育・おもちゃクリエイターママで、モンテッソーリ教具本にも知識を提供。教材研究が得意。娘は年中・年長で偏差値70。

ベネッセ幼児教材公式アンバサダー/明治クラフトアンバサダー/Yahoo!をはじめとする各種メディアで執筆中/元教師

「どうぶつバランスパズル」は、こどもちゃれんじほっぷ10月号についてくるエデュトイ(おもちゃ)。

映像教材や絵本と連動しながら楽しめるように設計されています。

各ピースにはおしゃれな感じの動物のイラストが描かれており、絵本のストーリーを読みながら、パズルに取り組むことができます。

例えば、「かばのお尻にピースをのせると倒れるけれど、鼻にのせると倒れない」といった具体的な動物の特徴を使って、遊びながら学ぶことができます。

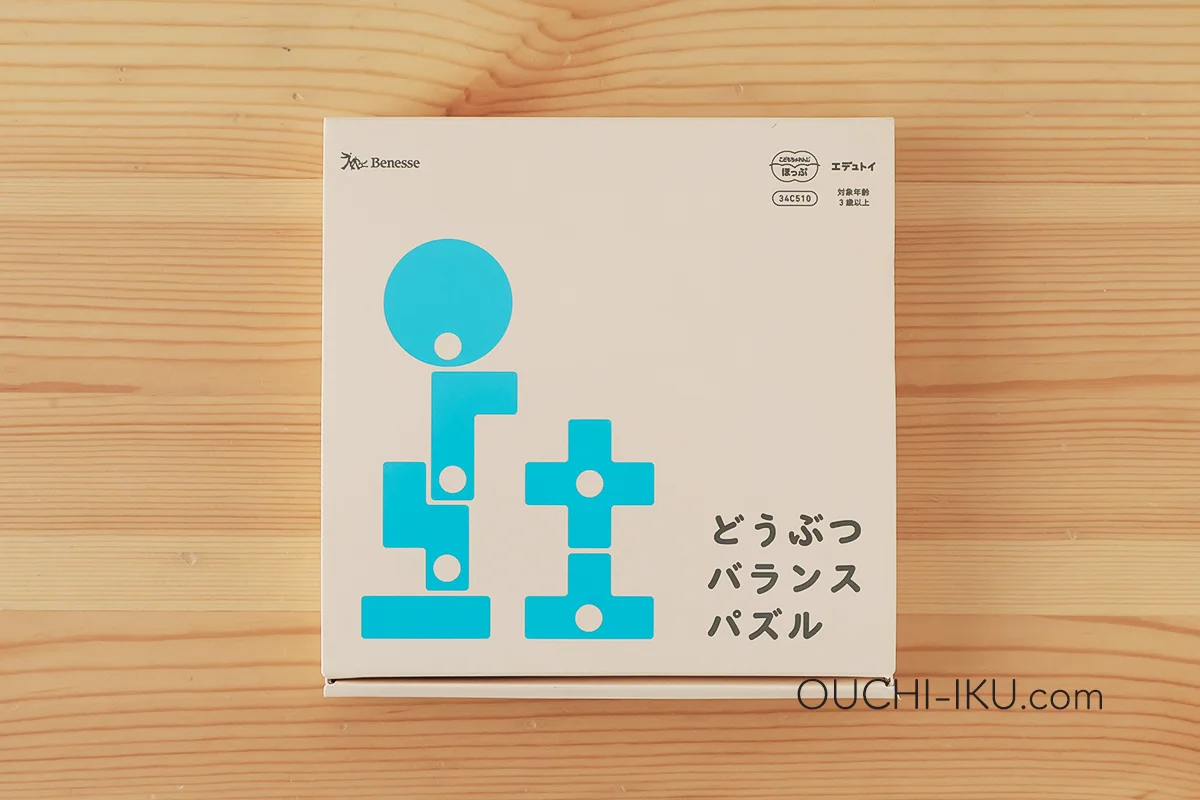

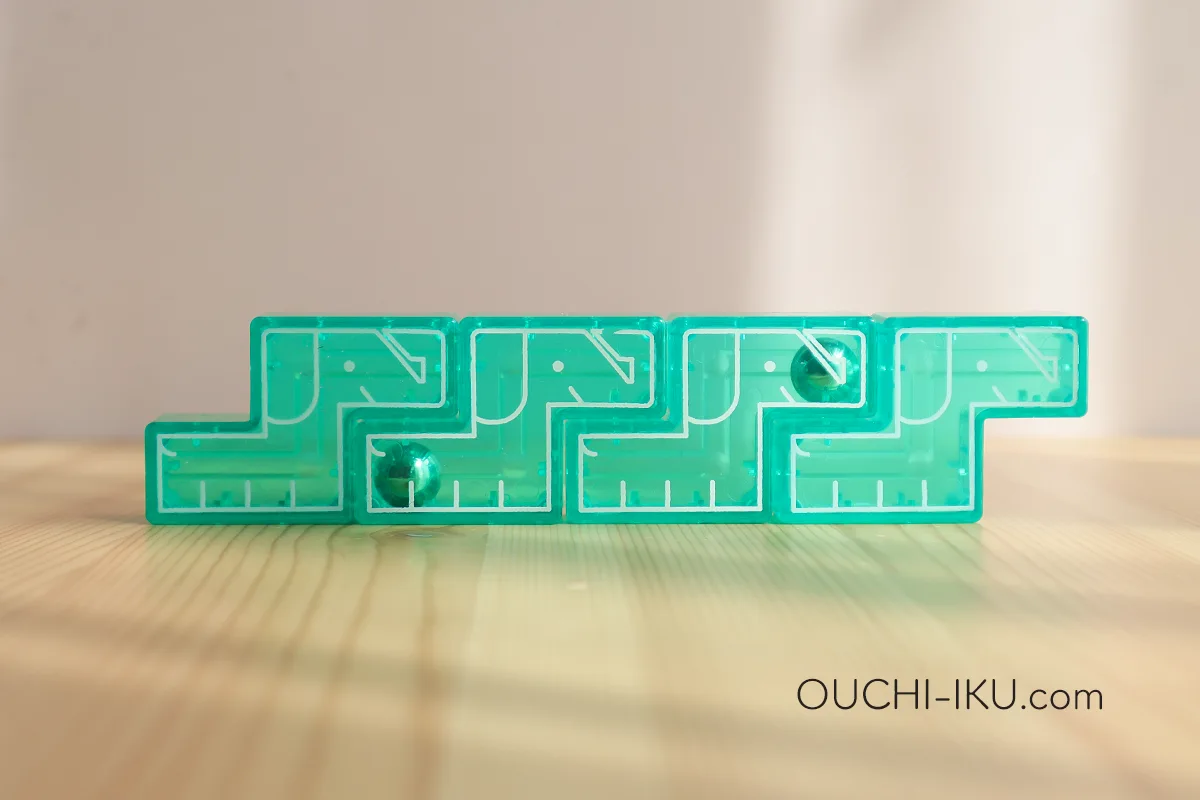

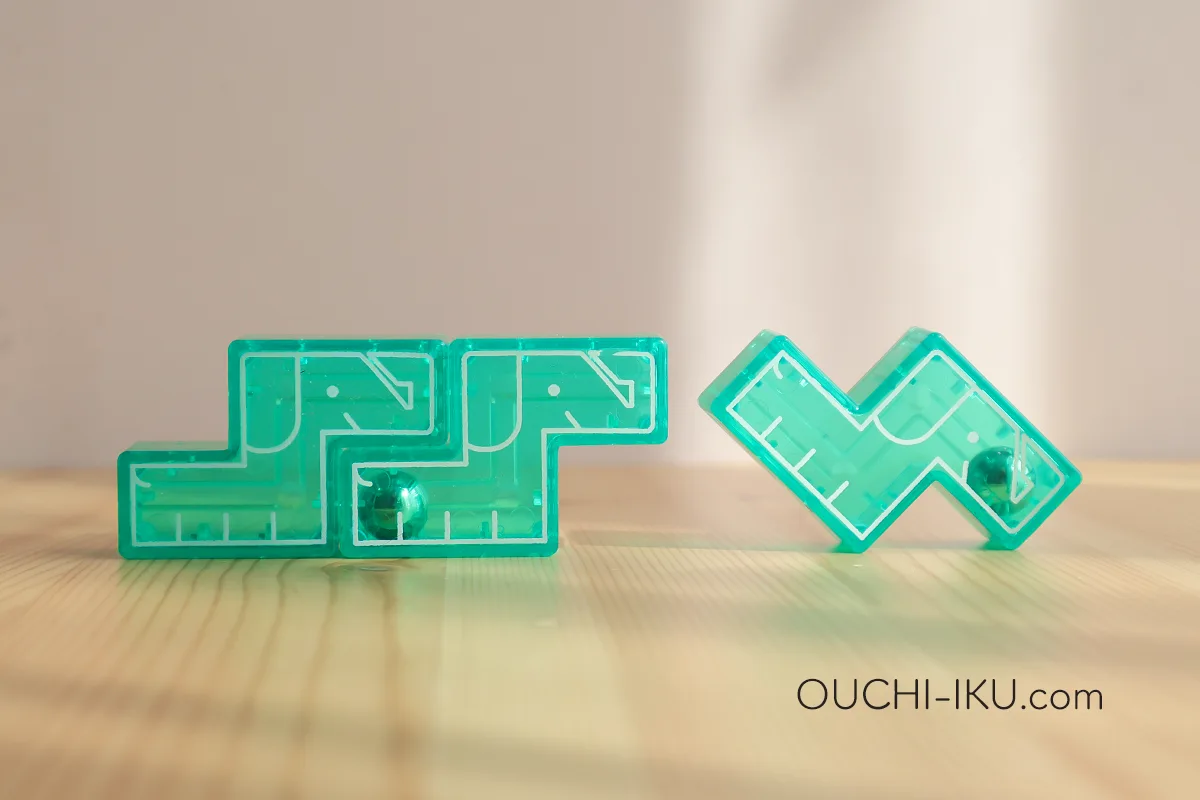

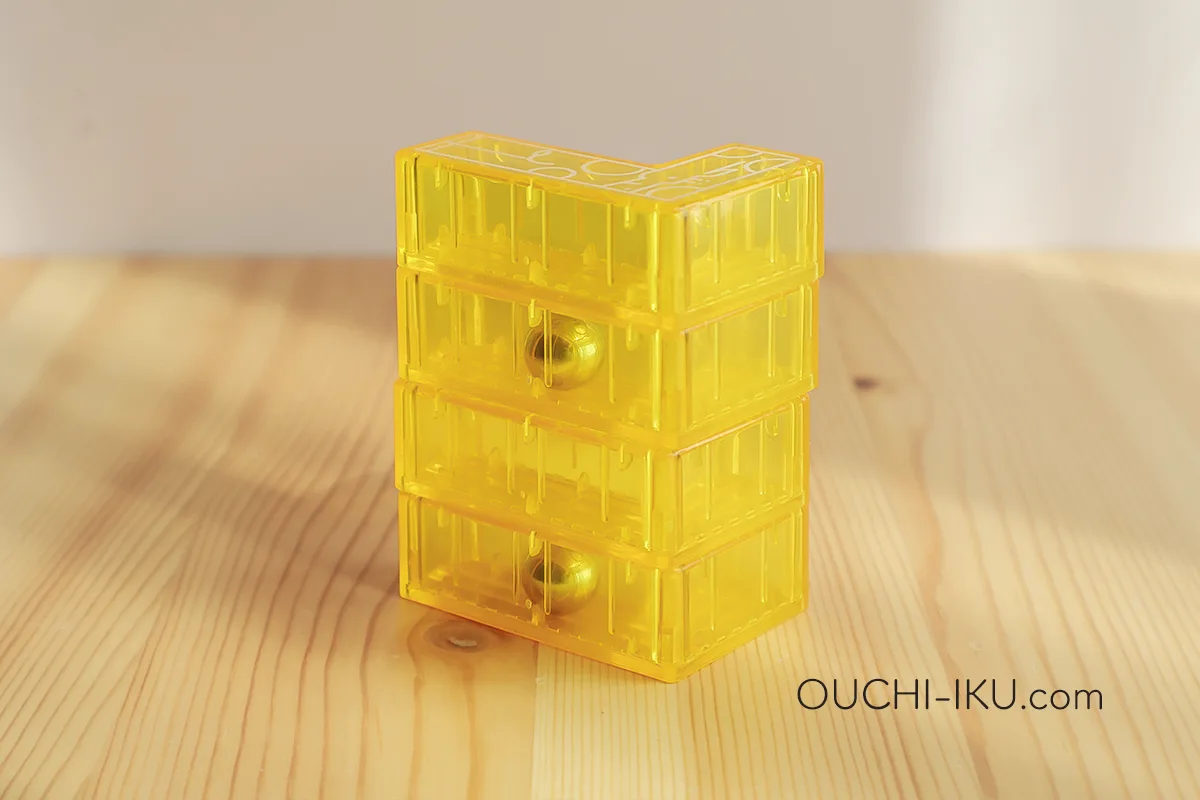

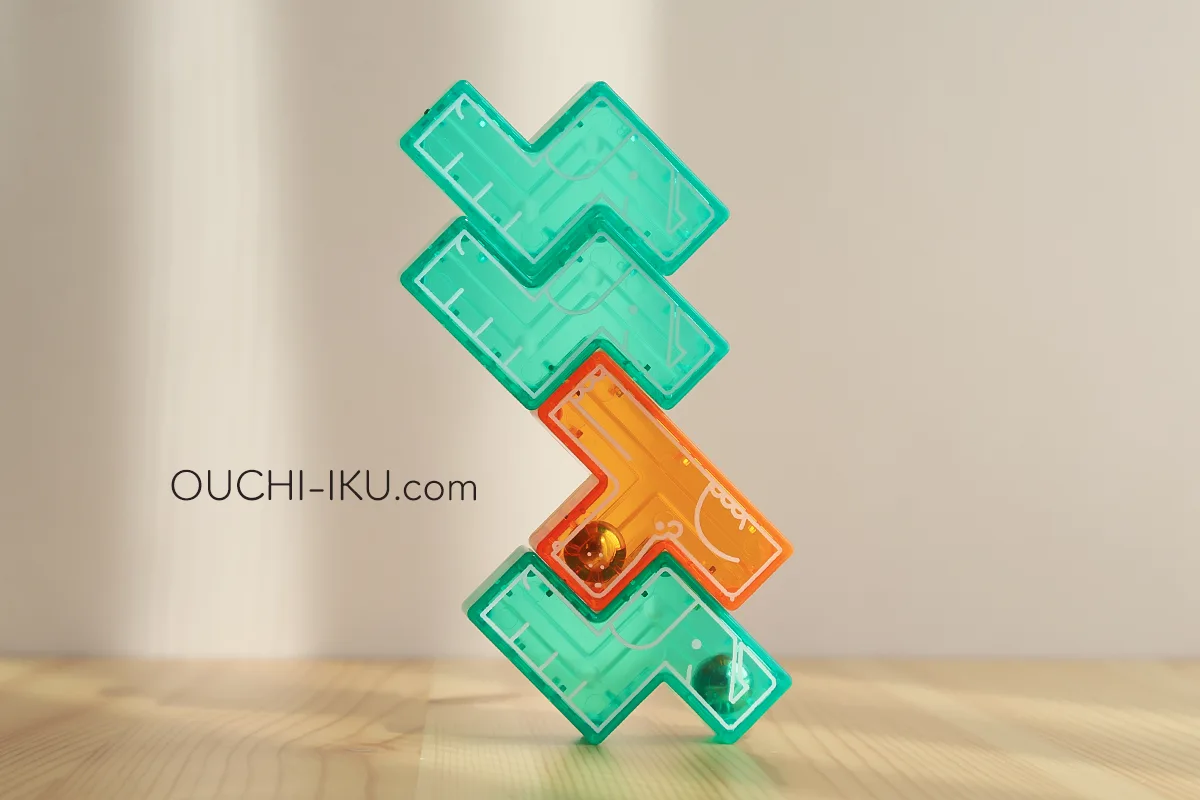

特筆すべきは、ピースの中に小さな鉄球のような動くボール(重り)が内蔵されている点。全てのピースにボールが入っているわけではなくて、入っていないものもあります。

ボールが入っているピースは安定して立つことができますが、ボールがないピースは簡単に倒れてしまいます。また、ボールの位置によっても、ピースが立つかどうかが変わります。

このように、ボールの有無や位置によって異なる挑戦を提供することで、子どもの思考力と問題解決能力が養われるのです。

ちゃみ

ちゃみボールが入っているピースはカタカタと音を立てながら動くのもちょっと楽しい!

以前は「かたちのつみあげサーカス」という木製パズルでした。木製バージョンもあたたかみがあっていいですよね。

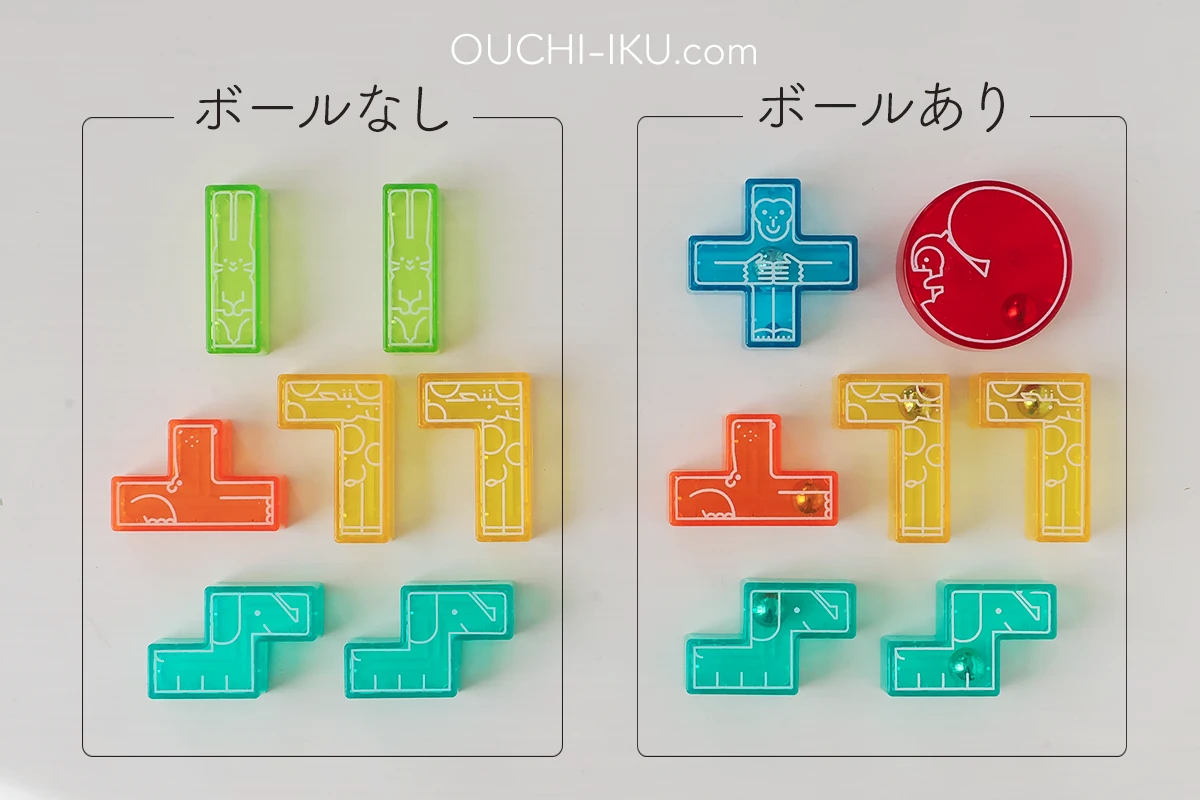

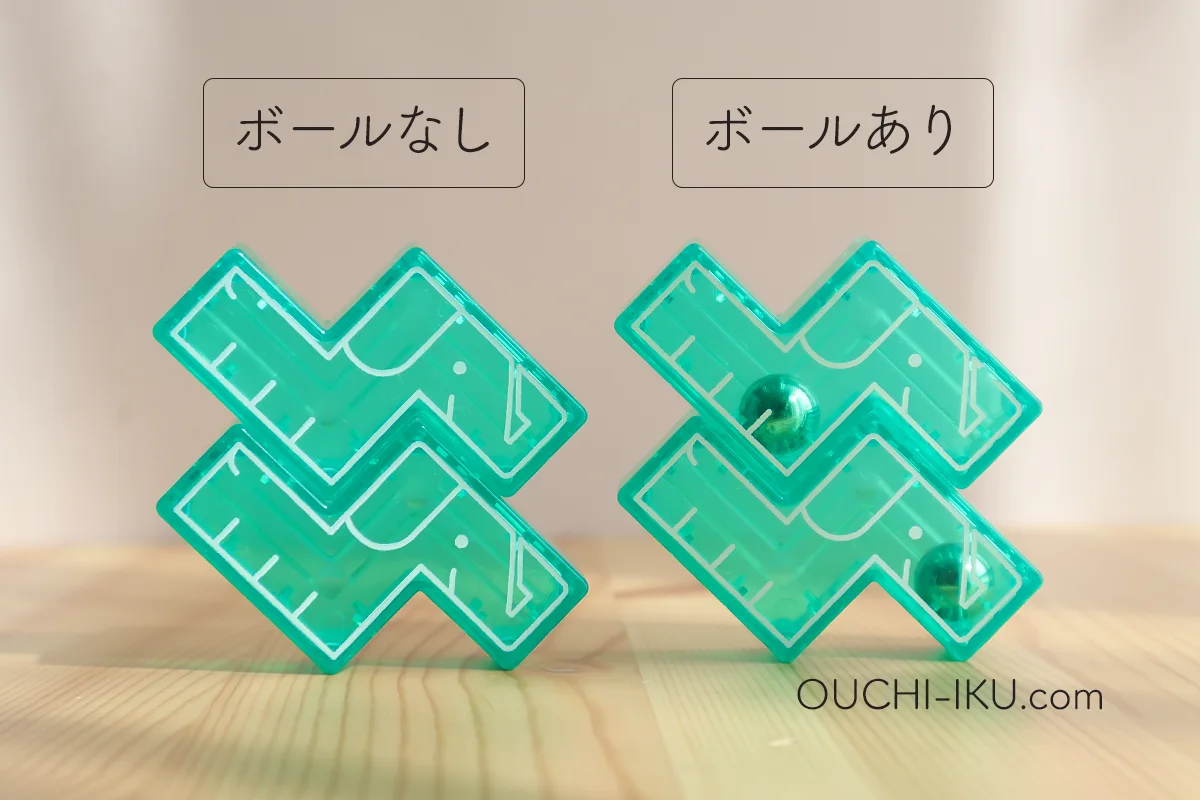

ボールが入っている動物と入っていない動物を写真で紹介します。

ボールが入っているのは、

合計7匹です。うさぎは2匹ともボールが入っていません。

動物ごとに異なる特性を持つピースを使って、様々なバランスの取り方を学びます。

このように、単なる遊びではなく、子どもたちにとってはかなり高度な思考力を要求する教材というわけ。

特に、ボールを上手に操作するのは思った以上に難しいですが、それがまたこのパズルの魅力の一つと言えます。

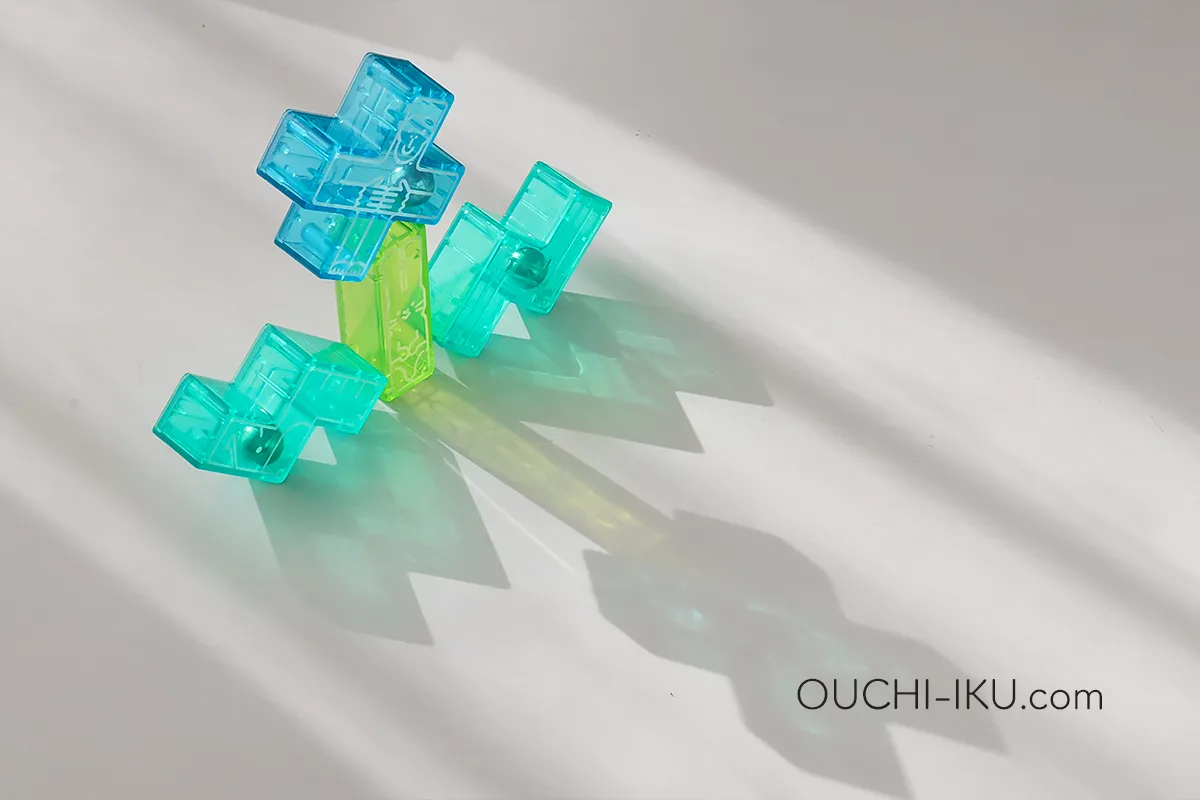

ちなみにボールが見えるように透明になっていることから、光をとおすととてもキレイです!

窓辺で遊んでみるのも楽しいですよ。

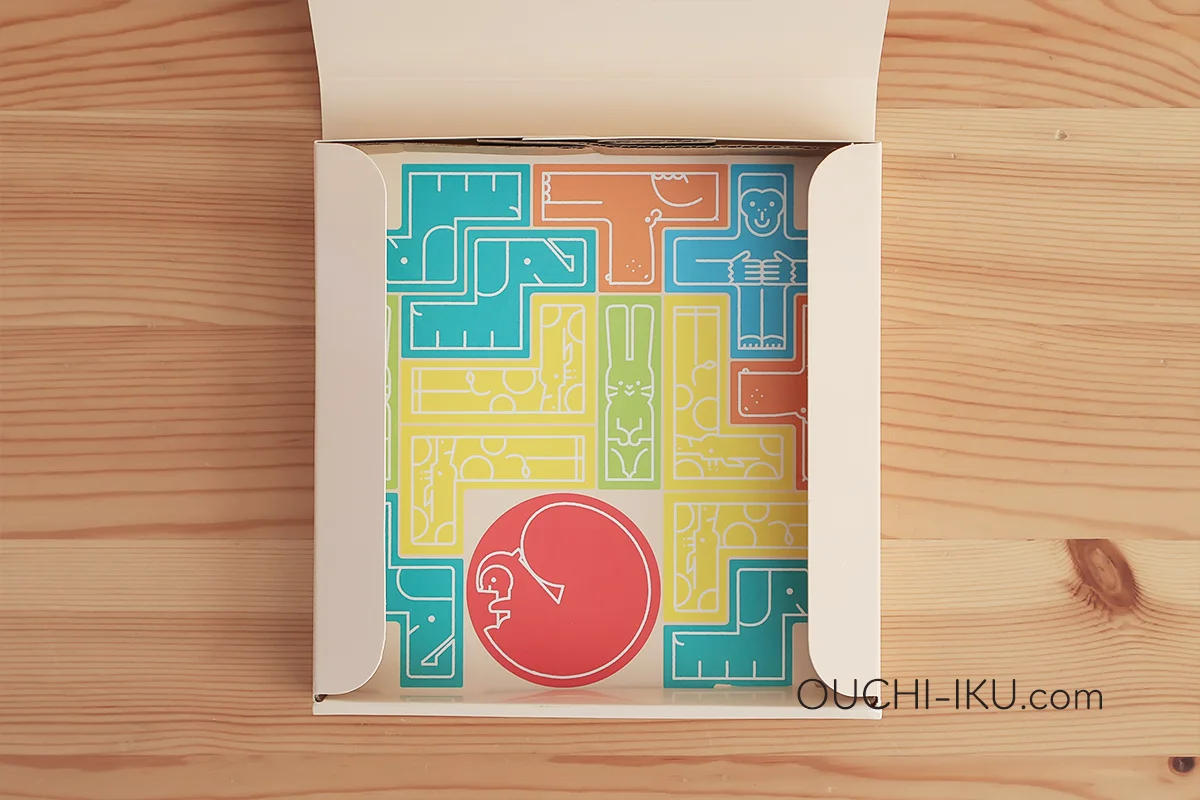

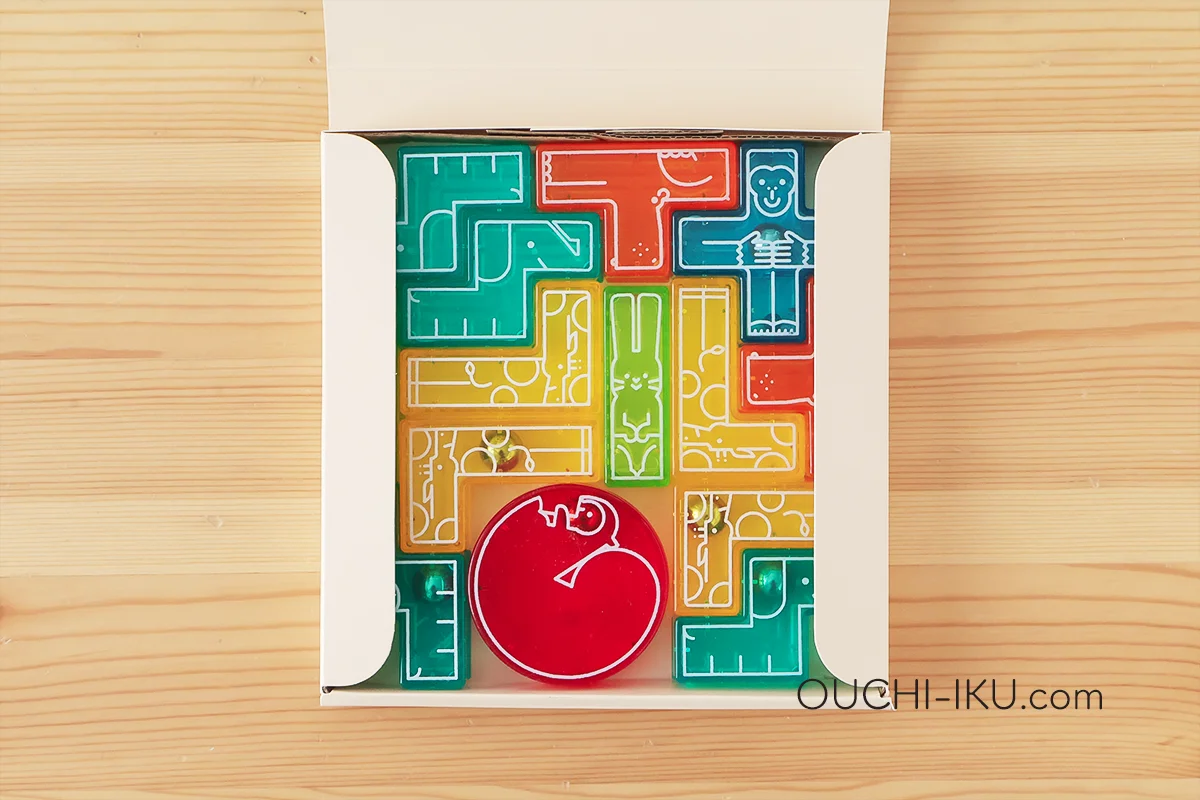

「どうぶつバランスパズル」は、遊び終わった後の片付けも楽しい体験に変える工夫がされています。

収納箱には、各ピースの定位置を示す絵がプリントされており、パズルを解くように楽しみながら片付けを行うことができます。

ちゃみ

ちゃみ「片付けてー」ではなく「パズルしてー」と言うと自主的にやってくれるので、とても助かります!

こどもちゃれんじのエデュトイは、このような細やかな工夫が随所に施されています。

遊びを通じて、子どもたちは知育はもちろん、片付けのような日常生活のスキルも自然に身につけることができますね。

このような特徴が、こどもちゃれんじのエデュトイを特別なものにしているな~といつも感心しています。

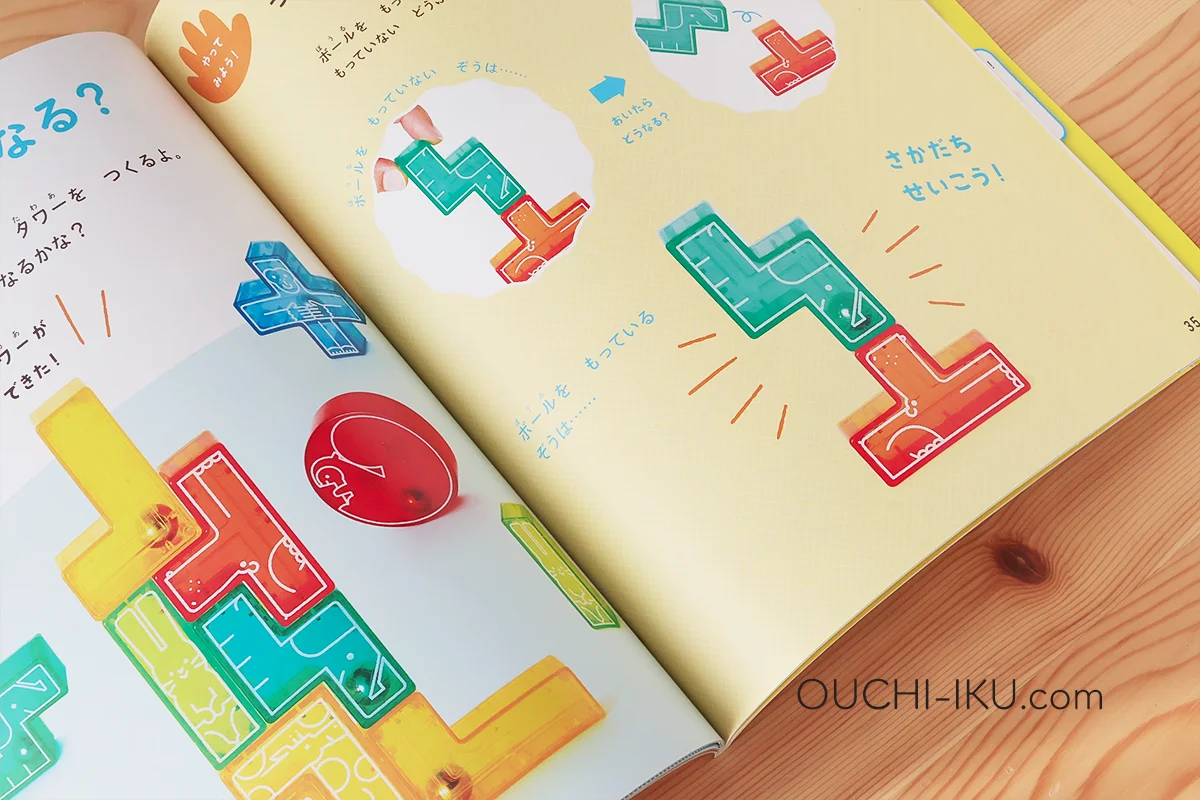

絵本には遊び方と、とじ込みで作例シートがついてきます。

作例シートは切り取って箱にしまえるようになっているので、いつでもすぐに取り組むことができますよ。

保護者向けの冊子「ほっぷ」通信では、このパズルの遊び方や、子どもへの効果的な声かけ方法が詳しく解説されています。

特に強調されているのは、「比較する」という科学的思考の基本を、このパズルを通じて学ぶことです。

このパズルは、一般的な図形パズルとは異なり、その学習効果は多岐にわたります。

形の同じピースでも異なる特性を持つことを実感できるようになっています。

ボールが入っているピースと入っていないピースがありますよね。

これらのピースを使って「置いたらどうなるだろう?」と予測し、実際に試してみることで、結果を比較し、違いを自分で発見することができます。

ボールが動くことにより、その位置によってピースが積めるかどうかが変わります。

物理的な原理を理解し、実験的な思考を育むことができます。

ピースをどの位置に置くかによって、構造が崩れるかどうかが決まります。空間認識能力を養うのに役立ちます。

パズルでたくさん遊ぶことによって、日常生活においても細かな違いに気づく力を伸ばすことができます。

ちゃみ

ちゃみ応用性と実用性がすごい!

通常のパズルとは一線を画します。

ピースを積み重ねるさまざまな組み合わせと、ボールの位置を考慮することで、組み立て可能なパターンの数は大幅に増加します。

この複雑さもあって、ただ楽しいだけのエデュトイではなく、教育的な価値が高いと感じました。しまじろうの教材は、やはり素晴らしいですね!

どうぶつバランスパズルは、基本的には付属のパターンや絵本の例を参考にして組み立てていきます。

基本の積みパターンを紹介します。

ぴったりスキマなく並べる置き方。

このような長い列もできるのですが、これが、ぴったり組み合わせないと重りのせいで倒れちゃいます。

サルが番人みたいになっていますが……。ぴったり横に置いて通しません。

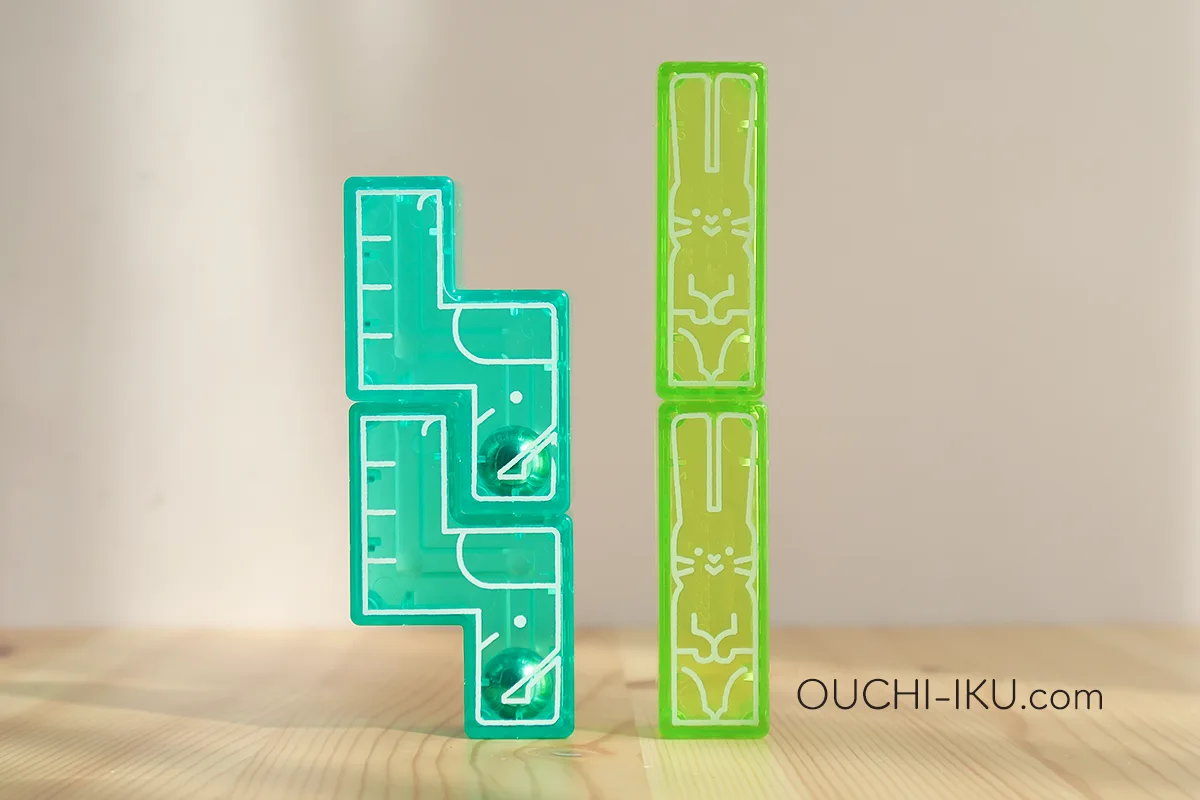

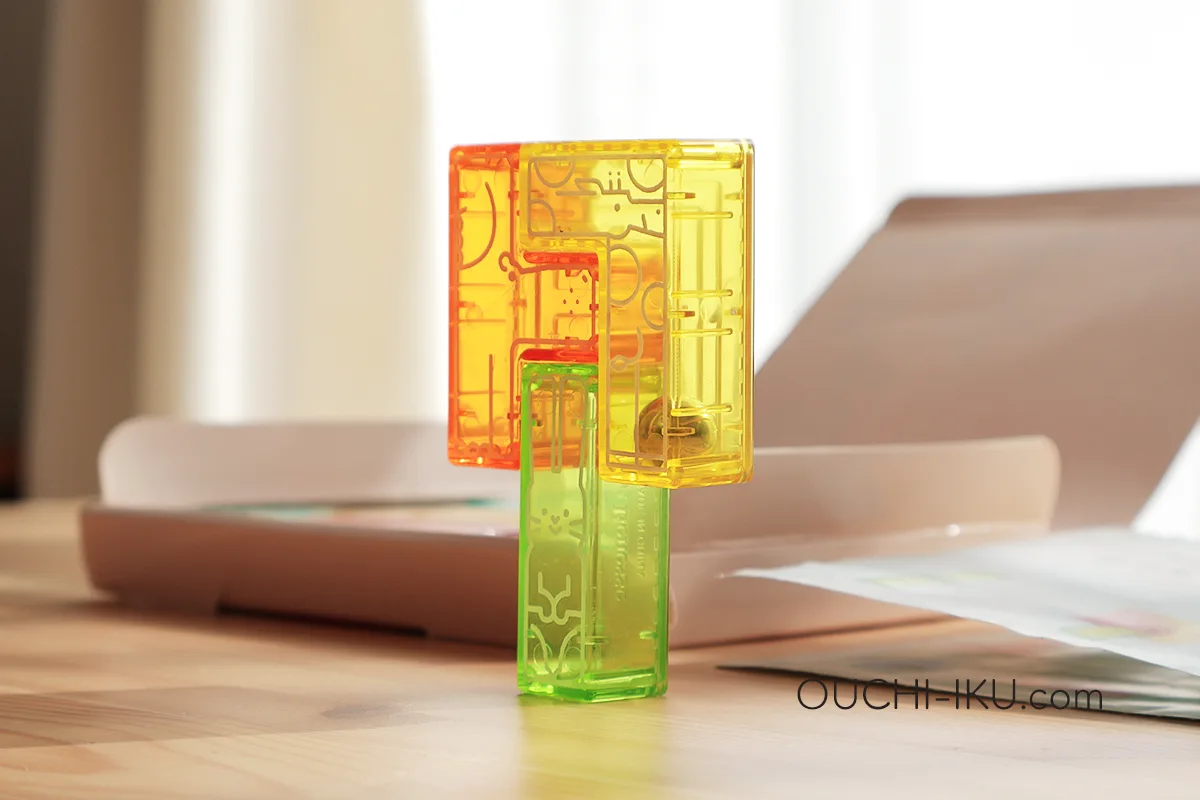

ねかせて重ねられます。

ななめのときのボールの位置に注目!

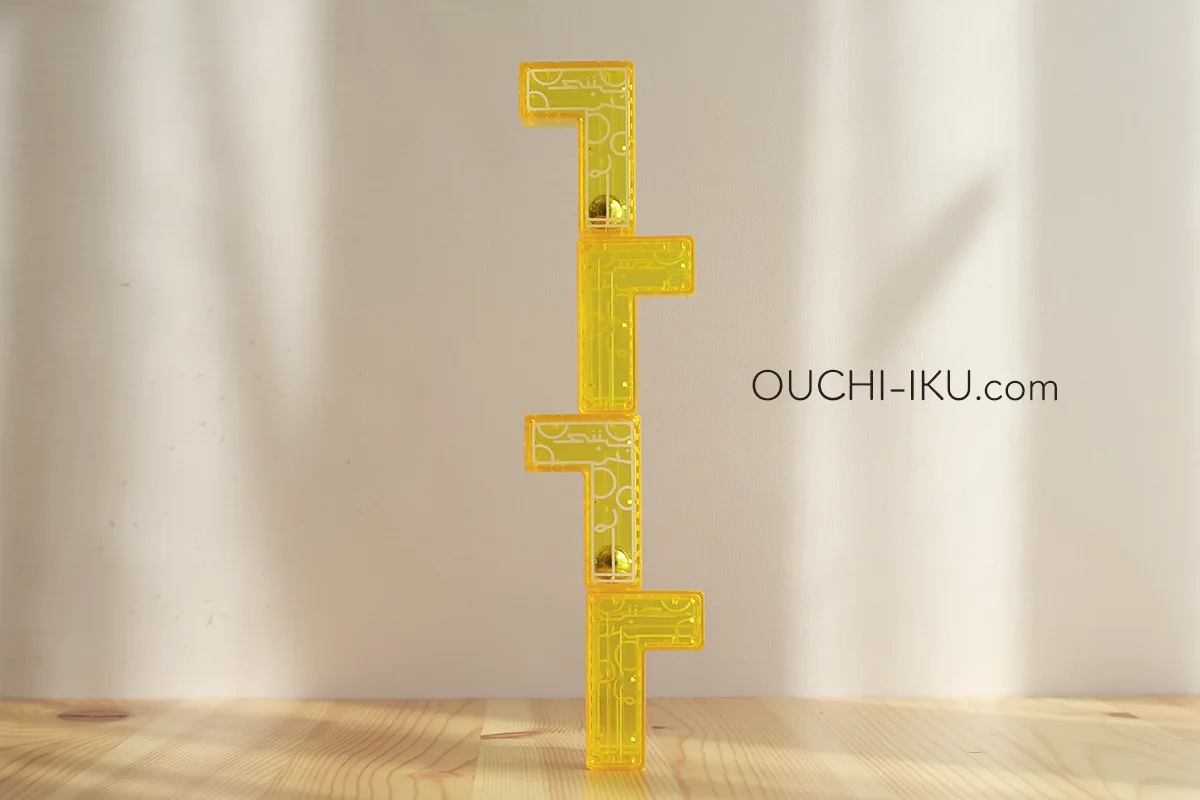

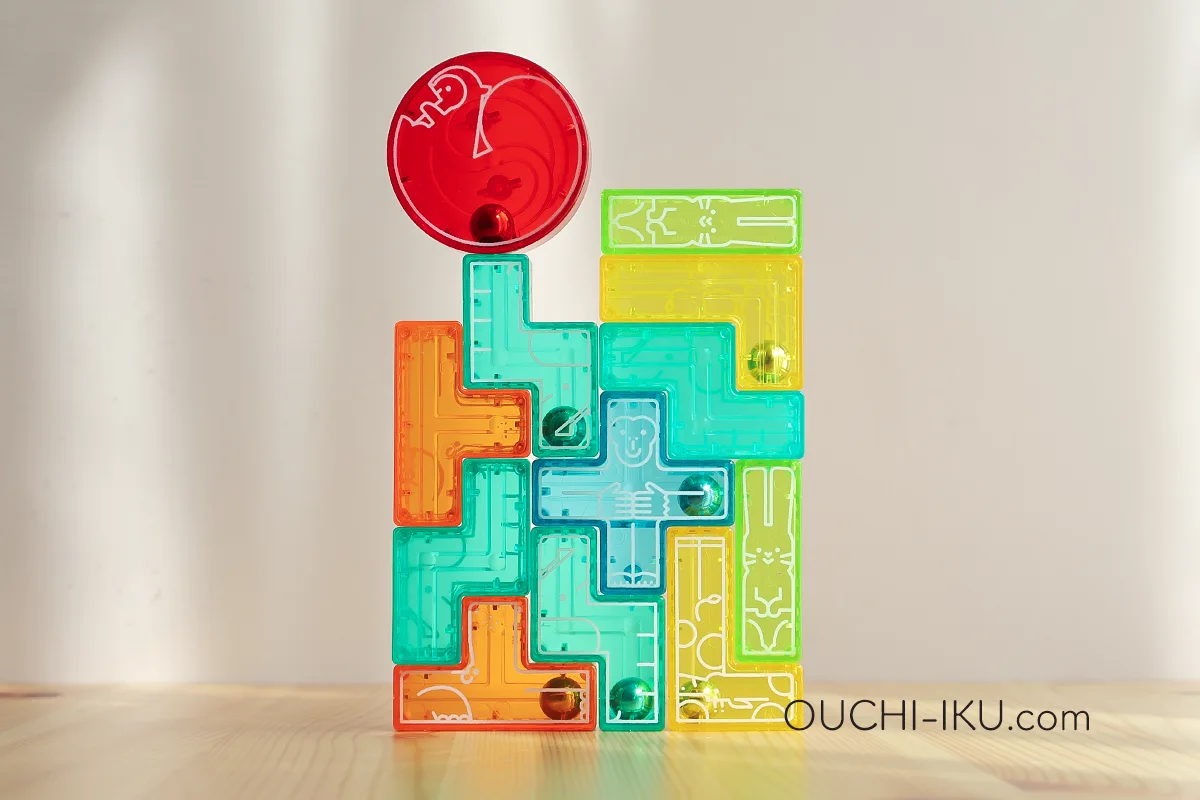

上に上にと積んでいくと、とても高いタワーができます。

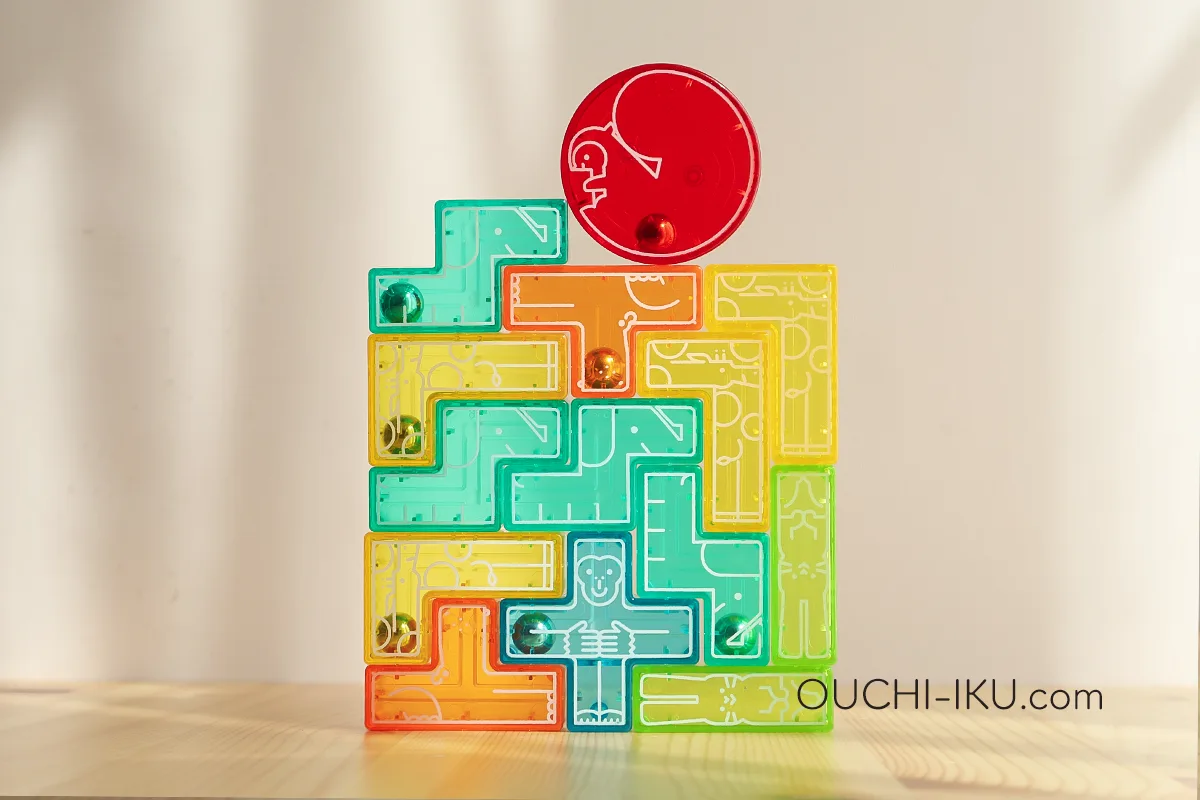

もちろん、オリジナルの積み方をすることもできますよ。以下は5歳年中になった娘が作ってくれた例です。

単にピースの形や配置の違いに注目するだけでなく、ボールの動きによっても複雑な違いが生じる魅力的な遊び方ができます。

ボールが動くため、その動きに注意を払わざるを得なくなり、より深い思考を促されるんですよね。

▼こちらは6歳年長になった娘が作ったもの▼

年長になると、見た目の美しさにもこだわるように!

中には丸いピースもあります。

このピースにもボールが内蔵されており、縦に置くと転がってしまうので、安定させるためには横に(倒して円柱にして)重ねたり重心が一点に集中するように、下に1マスのピースを置く必要があります。

ちゃみ

ちゃみ水平な場所ではボールの位置を固定するのが難しい!

どのように扱うかを考えてみてくださいね。

また、ボールがズレないように、ピースが崩れないように慎重に置く必要があるため、手先の巧みさも求められます。

うちの子は一学年先取りをしているので、難しいパターンは一人での組み立てはまだ難しいですが、遊びを通じてさまざまな発見をしていくことを楽しみにしています。

どうぶつバランスパズルの作例を難易度順に紹介します。

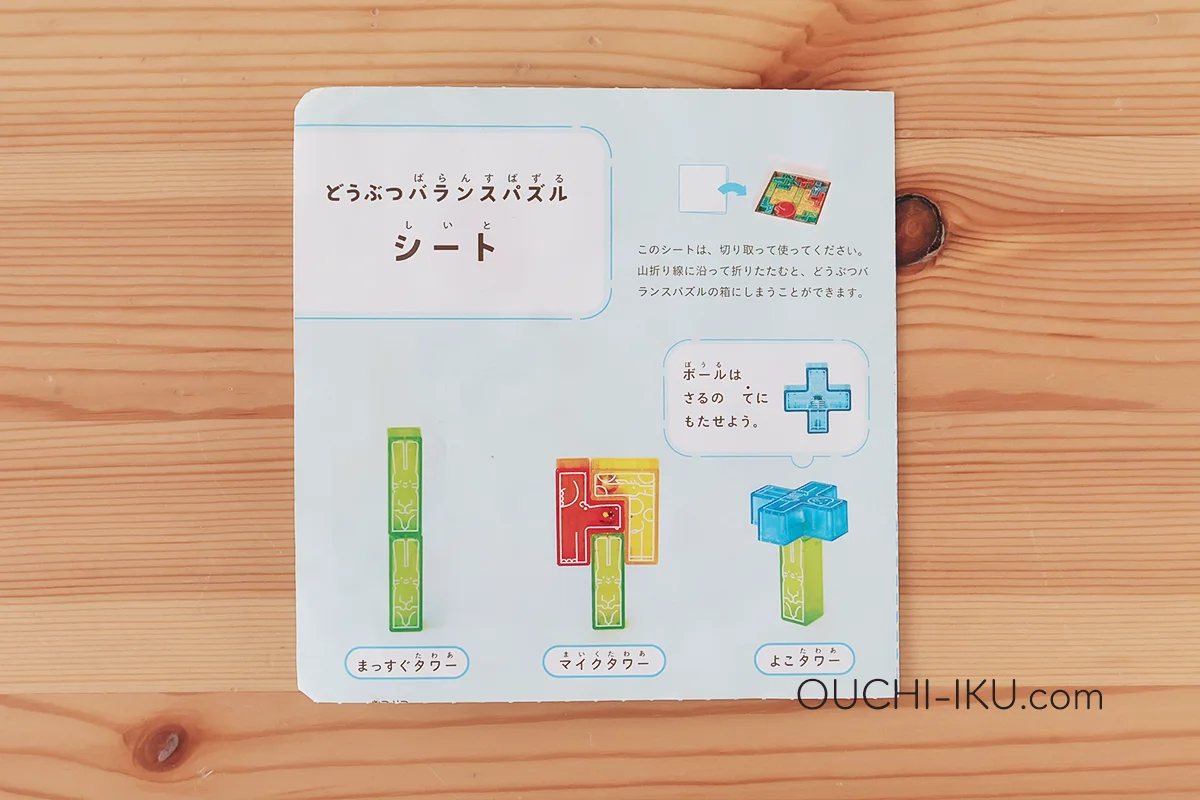

付属の「どうぶつバランスパズルシート」に載っている例も写真で載せましたので、シートをなくしてしまった方もぜひ参考にしてください。

まっすぐタワー

マイクタワー

よこタワー

ボールは真ん中(サルの手の中)に来るように振って調節してください。

つのタワー

かいだんタワー

ぴったんこタワー

でこぼこタワー

ツリータワー

ジェンガタワー

写真だとわかりにくいのですが、直方体になるように(はみだなさいように)1段1~2個を組み合わせて積んでいきます。

トンネルタワー

さかさタワー

どうぶつタワー

どうぶつタワー2

ぐらぐらタワー

ぴったんこバランスタワー

ぜんぶタワー

5歳くらいになると、ぜんぶタワーも難なく作れるようになりました。

ななめタワー

ななめタワーが難しい場合は、ボールが入っていないピースで上に積む練習をしてみてもいいかもしれませんね。

どうぶつバランスパズルのよくある質問をまとめました。

「どうぶつバランスパズル」で作例を作る際に難しいと感じることは、お子さんの学習過程の一部です。試行錯誤を重ねられるように、簡単なものから難しいものまで様々な作例があります。作る際には以下の点に留意してください。

これらのステップを踏むことで、パズルの作成に成功しやすくなります。試行錯誤は学習過程の重要な部分であり、お子さんの思考力と問題解決能力を育てますよ。

「どうぶつバランスパズル」の「うさぎ」パーツにボールが含まれていない理由は、パズルの利便性を考慮しています。

ボールが入っていると重心が移動し、積み上げがより複雑になるためです。

この2匹のうさぎは基本形として設計されており、お子さんがパズルに慣れるための簡単な作例として機能します。そのため、これらのパーツには意図的にボールが入れられていません。

最初に挑戦するには、ボールのない「うさぎパーツ」が最適ですよ。

「どうぶつバランスパズル」は、観察力、推理力、そして問題解決能力を養うための優れたエデュトイ。

ピースの形やボールの動きを観察し、それらが積み木のバランスにどのように影響するかを理解することは、科学的思考の基礎を築くのに役立ちます。

科学の心を育てる一歩として、とてもおすすめ!

こどもちゃれんじ入会検討中の方も、すでに持っている方も、ぜひたくさん楽しんでほしいです♪

▼「どうぶつバランスパズル」が届く3歳~4歳(年少)向け「こどもちゃれんじほっぷ」の口コミ・評判をまとめた記事はこちら。他教材も好評です。

コメント