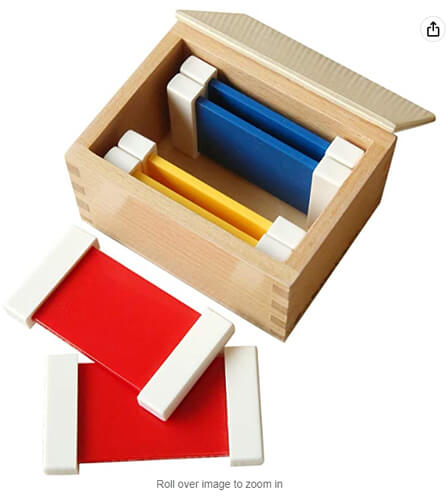

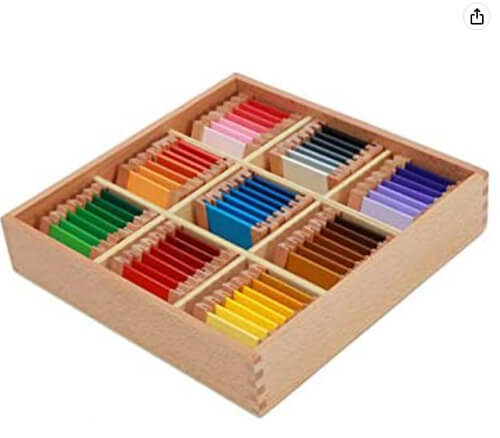

モンテッソーリ教育で、子どもの色彩感覚を養う教具が「色板」です。

色板は第1~第3の箱に分かれていて、第1の箱は3色、第2の箱はさらに色が増え、第3の箱は明暗が加わります。

ちゃみ

ちゃみ色とりどりで素敵!

でも、買うとなるとちょっと高いわね……。

ちいくまちゃん

ちいくまちゃん他にはなかなかない教材だから、もしずっと興味を持たないままだったらこわいよね。

ということで、折り紙を使って色板風の教材を作ってみました。

色の明暗を段階づけるための“第3の箱”を参考にしています。

\大ベストセラーの教具本/

\100均で作る可愛い教具/

\モンテママたちのアイディア/

『ゆる~く楽しく続く! おうちモンテッソーリの知育あそびアイデア帖』は私の作品ほか、おうちでモンテッソーリ教育をされているママさんの手作りアイディアが紹介されていて、実践本としておすすめ。

『100均でモンテッソーリ』もとてもおすすめです。

必要な材料がわかっても、材料だけでけっこう高くつくことも。その点、100均ならそろえやすい!

装丁が美しく、解説も丁寧でわかりやすいのもポイント。Amazonの「Kindle Unlimited」読み放題で無料で読めるのでぜひ読んでみてくださいね。

ちゃみ( インスタ @charmytoko)

Instagramフォロワー11.2万人。

知育・おもちゃクリエイターママで、モンテッソーリ教具本にも知識を提供。教材研究が得意。娘は年中・年長で偏差値70。

ベネッセ幼児教材公式アンバサダー/明治クラフトアンバサダー/Yahoo!をはじめとする各種メディアで執筆中/元教師

モンテッソーリ教育では、「感覚教育」といって、五感を刺激し洗練させることに力を入れています。

感覚を洗練させることで、ものごとを秩序立て、整理して考えられるようになることを目指します。

色板は、色の感覚教具。

このような狙いがあります。

| 敏感期 | 感覚 |

| 教具の目的・効果 | 色の同一性を見極めたり、明度を段階づけるお仕事の中で感覚を養う |

| 対象年齢 | 第1・2の箱:3歳〜3歳半 第3の箱:3歳半〜4歳 |

買うとだいたい1万円~2万円くらい(ヒー!)。

対象年齢は、参考書籍によってちがい、2歳くらいからの取り組みを推奨している場合もあるのですが。

今回は、そこそこ丈夫な作り方をご紹介するので、3歳くらいから扱えます。

また、本当のモンテッソーリの教具は色の部分に触ると変色してしまうので、触っても良いようにしてみました。

ちゃみ

ちゃみおうちモンテッソーリ教育の取り組みに!

お子さんが色に興味をもったら、作ってあげましょう。

色板には3つの箱があります。

それぞれの箱は、以下の構成になっています。

| 箱 | 構成 | 枚数 | 使われている色 |

|---|---|---|---|

| 第1の箱 | 色の三原色 | 2枚ずつ | 赤、青、黄 |

| 第2の箱 | 11色 | 2枚ずつ =22枚 | 赤、青、黄、橙、緑、紫、茶、桃、灰、白、黒 |

| 第3の箱 | 基本の9色に7段階の濃淡を加えたもの | 63枚 | 赤、青、黄、橙、緑、紫、茶、桃、灰 |

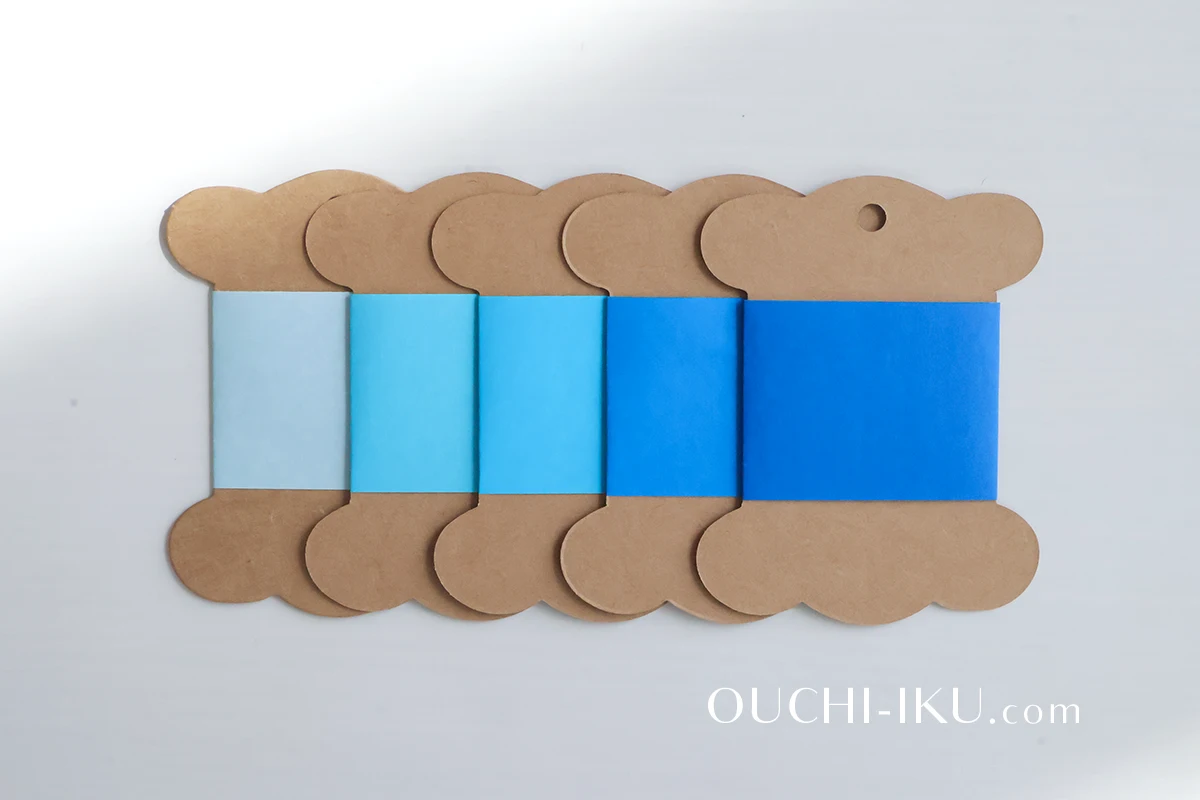

今回は、このうちの第3の箱の板(風)9色に5段階の濃淡を加えた45色で作ります。

色板用に作られた折り紙は存在しないので、完璧なグラデーションにはなりません。

でも、すべて並べてみると美しさが実感できるものですよ♪

さっそく材料と作り方を解説します!

ブログやホームページをお持ちの方

SNSアカウントを持っていらっしゃる方

型紙を使用したり記事を参考に作ってくださった方は、このページにリンクして作品を公開していただけると嬉しいです。

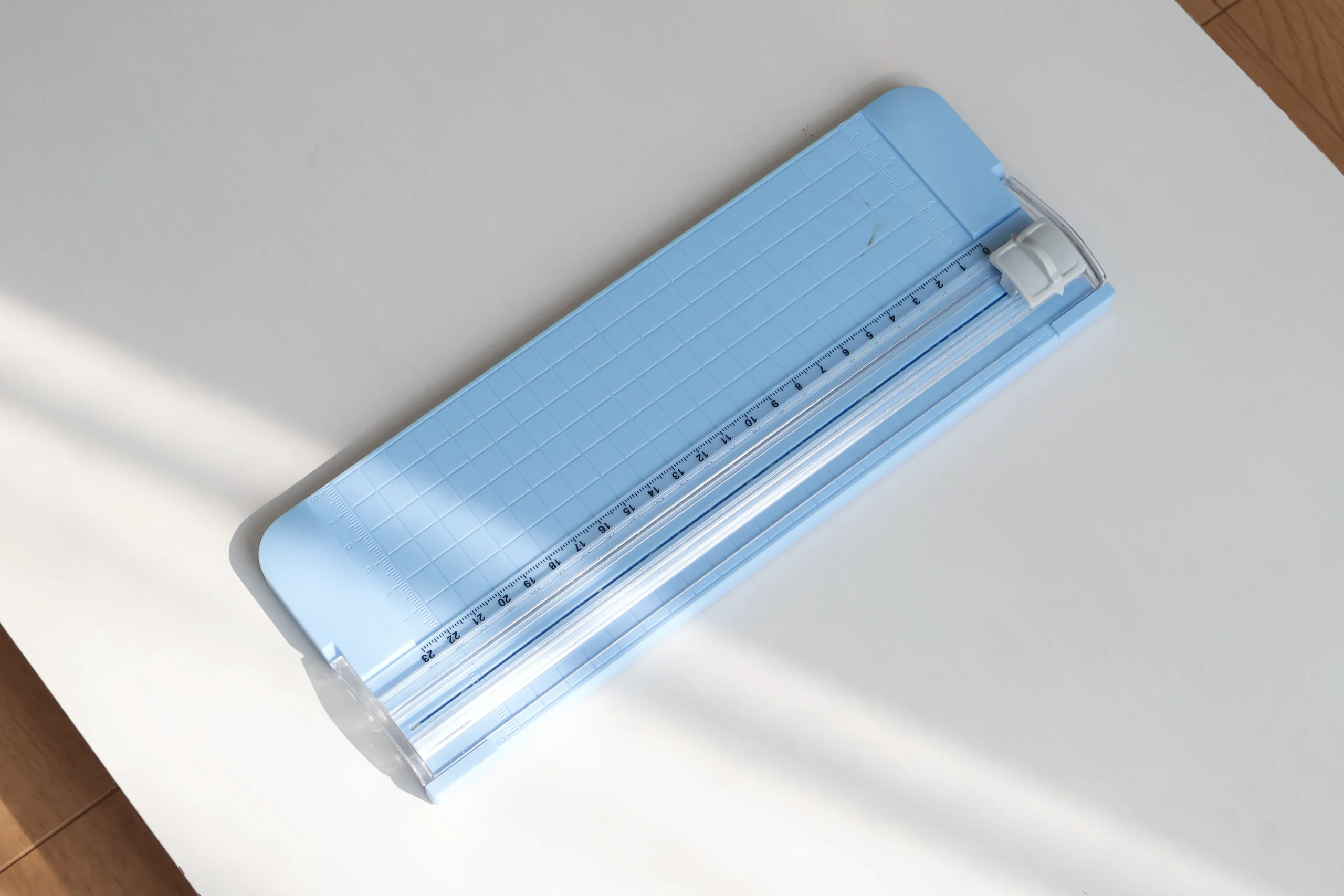

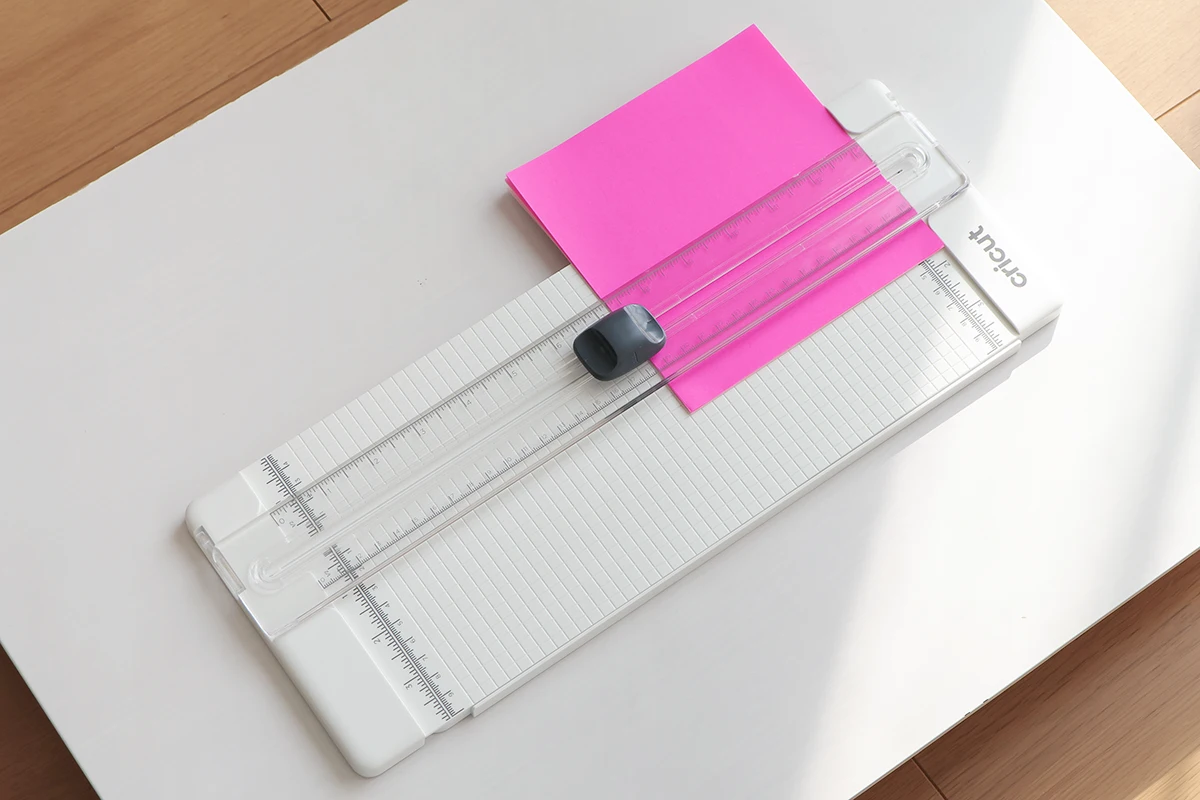

裁断機は100均ダイソーに売っています。紙をきれいに切るのに便利です。

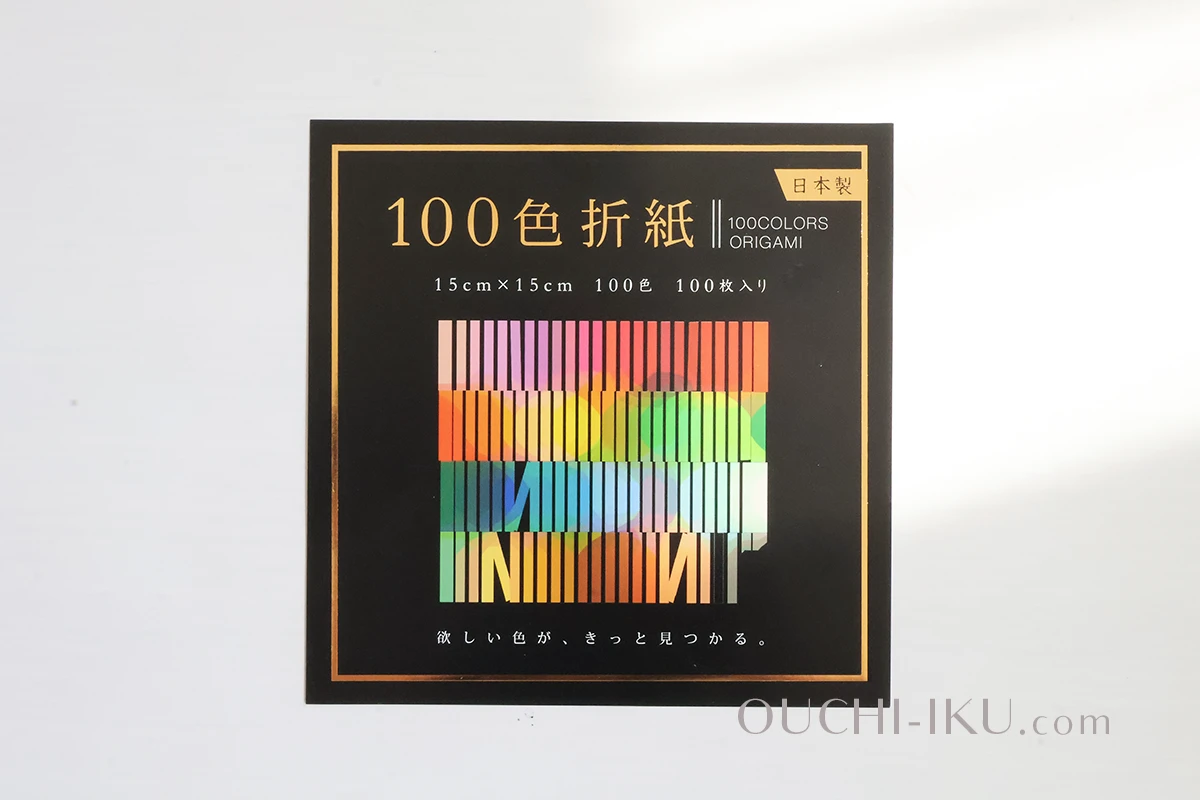

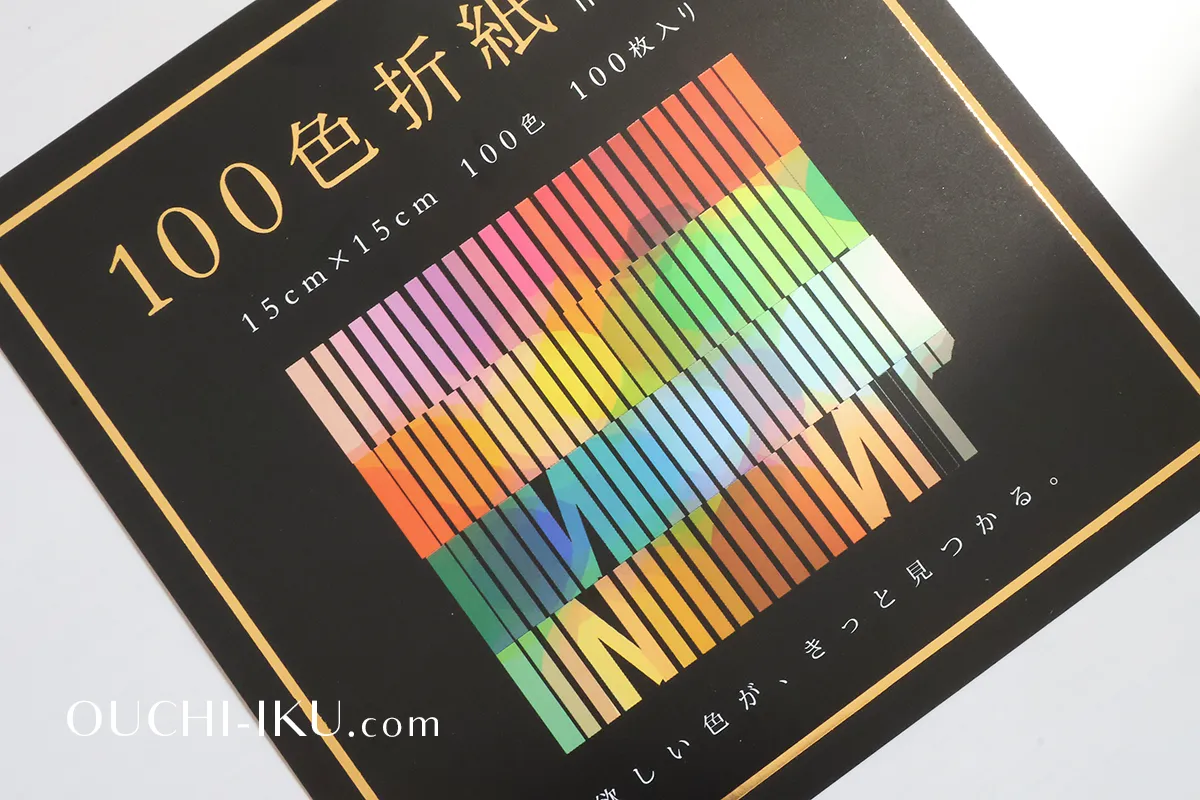

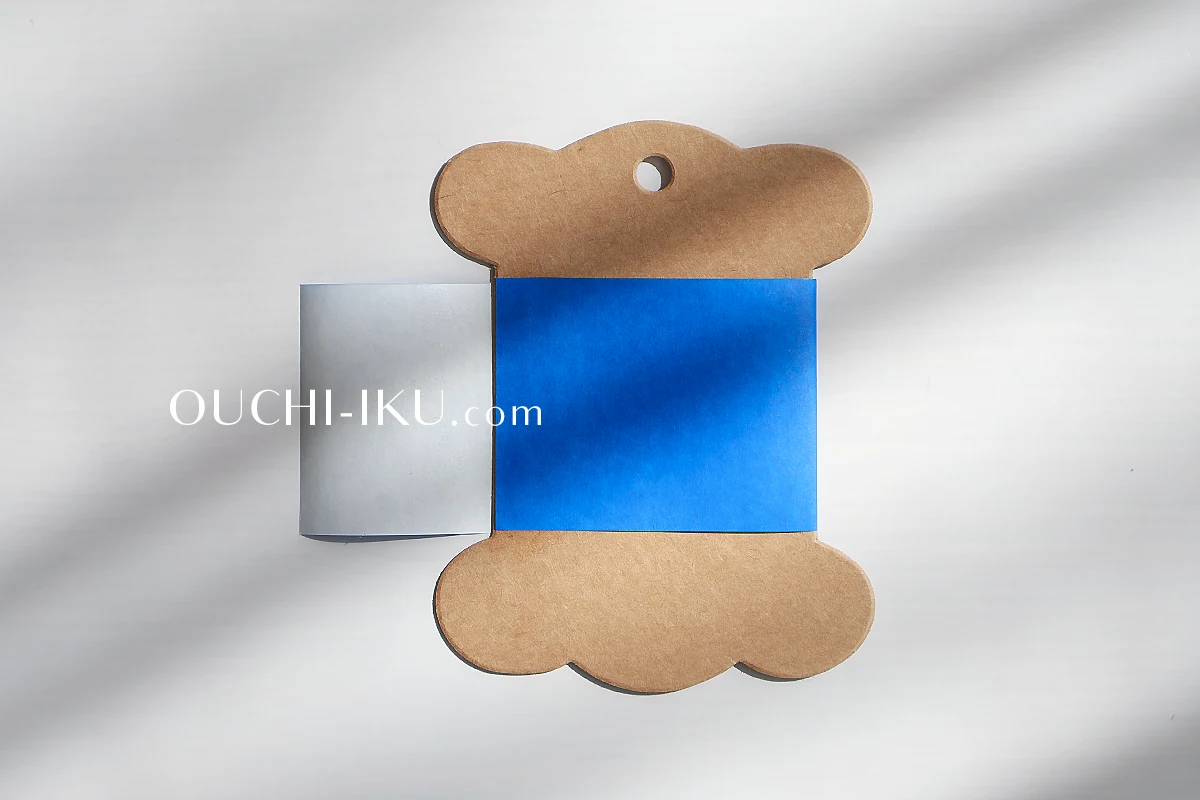

100色折り紙で色を表現し、クラフト紙の糸巻き台紙を色板の端の木に見立ててみました。

100均にも糸巻き台紙がありますが、数枚しか入っていないため、通販で大容量のものを購入するのがおすすめです。穴が開いているので、プレゼントタグやアクセサリーホルダー等にもできますよ。

私は手作りおもちゃの仕事もしているのですが、エヒメ紙工の折り紙は紙質がさらっとしていて使いやすく、これまでたくさん使ってきました。以下のモンテッソーリの落とすおもちゃも、エヒメ紙工の折り紙で装飾しています。

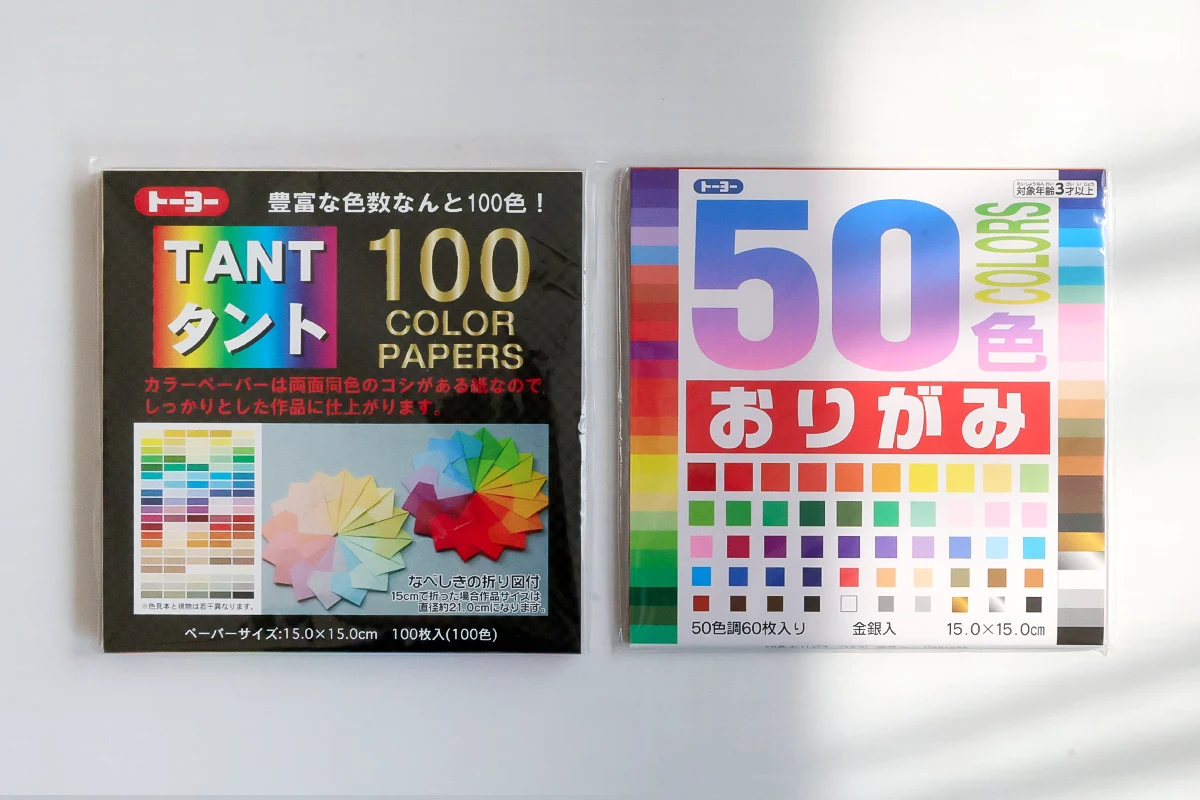

ほかには、トーヨーの折り紙もおすすめです。

タントという商品は通常の折り紙よりもしっかりとした画用紙のような素材で工作向き。ただ、トーヨーの折り紙は茶系が多いので、50色だと色が足りずグラデーションが作りにくいです。

選ぶなら100色のほうにしてください。

もしこれを見て、「やっぱり買った方が簡単で良い!」と思った方のために、下に購入先のリンクを貼っておきますね。

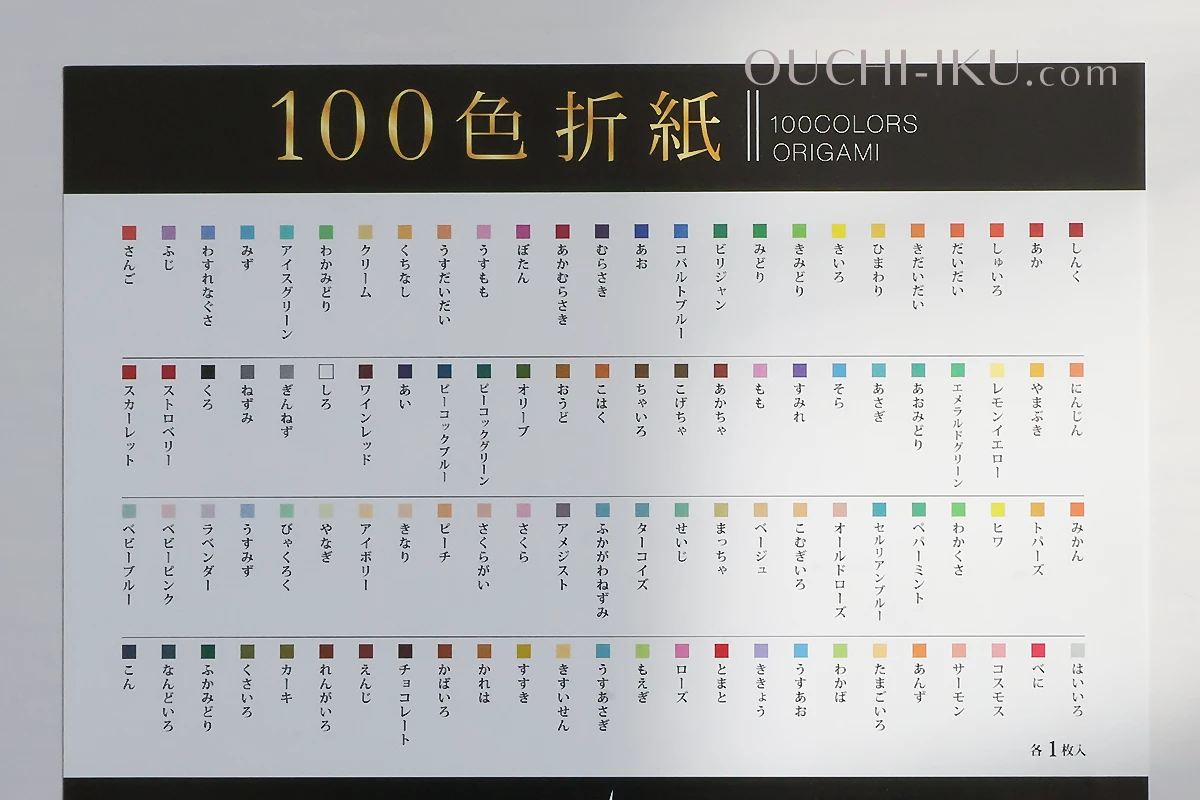

モンテッソーリの色板に使う折り紙の色の抜き出し方です。

たくさん色が入っている折り紙というのは、色相を重視した作りになっているので、青でも青と緑みのある青というように連続性のある色になっていることが多いです。

ところが色板は、明度(明るい~暗い)を重視しているため、青なら青、赤なら赤で明度のみちがうグラデーションになっています。

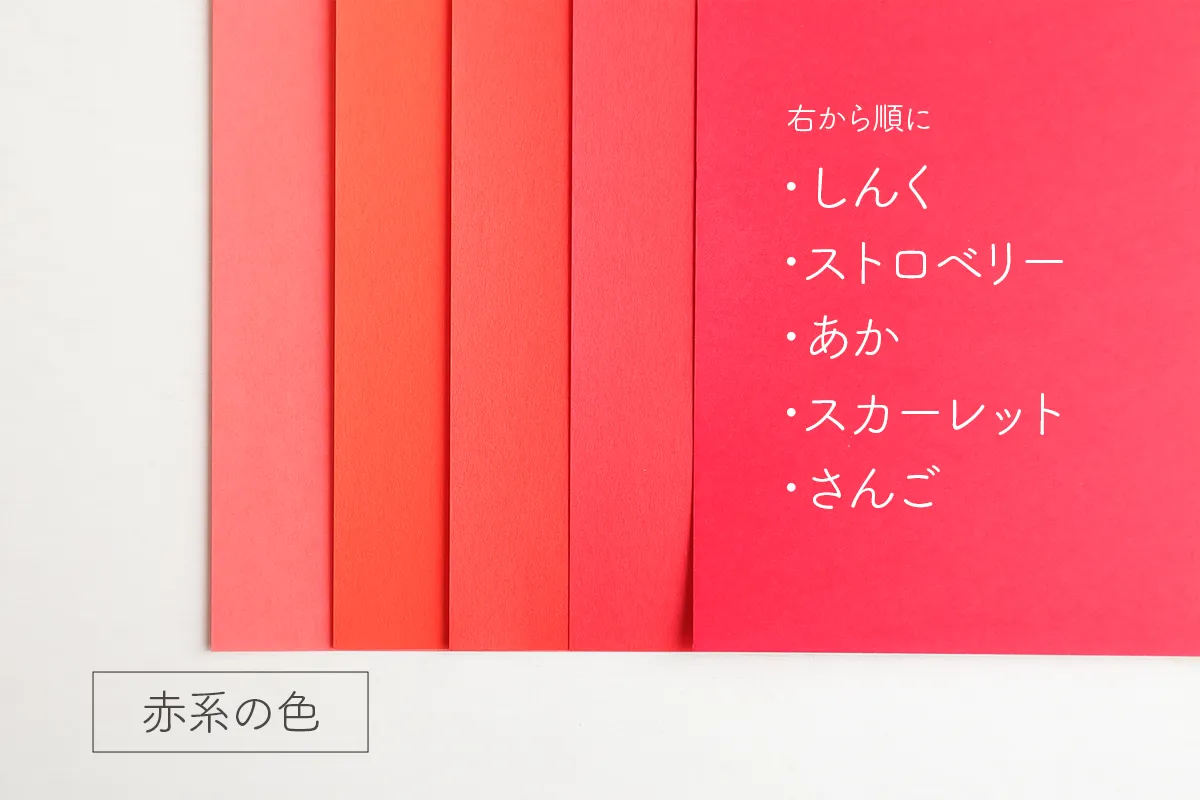

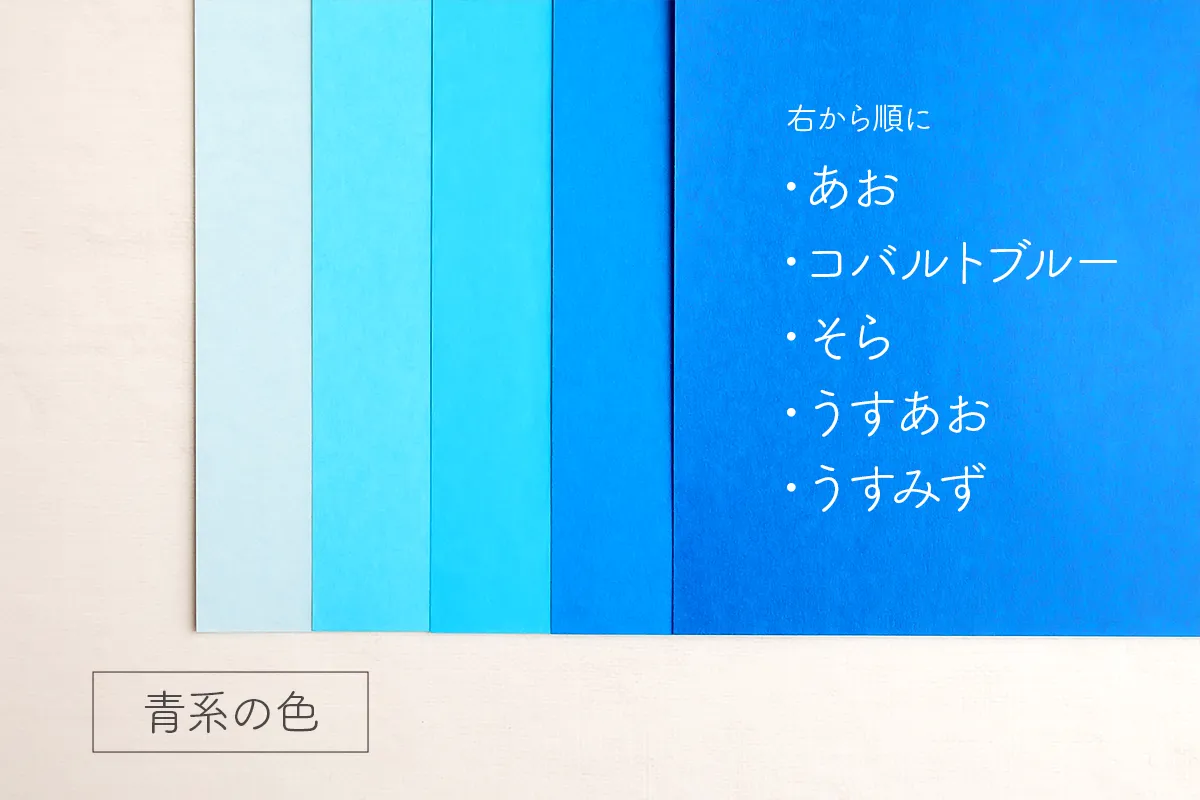

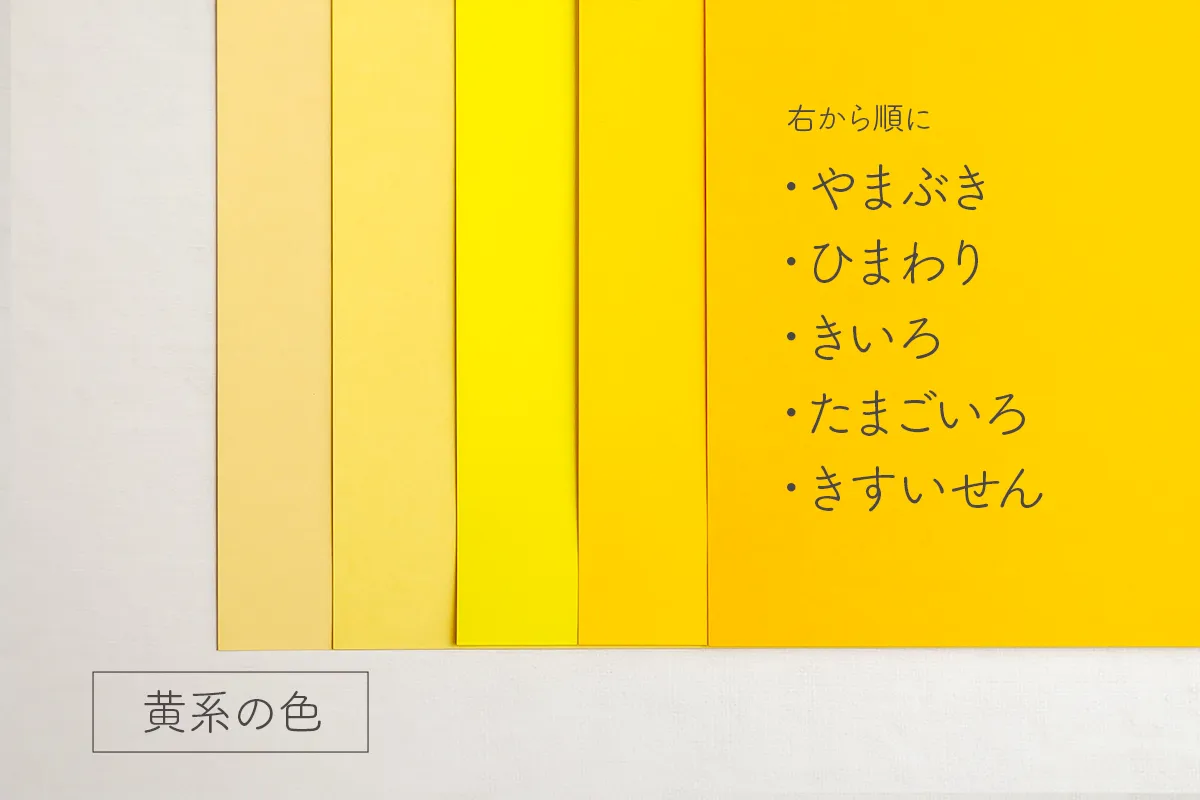

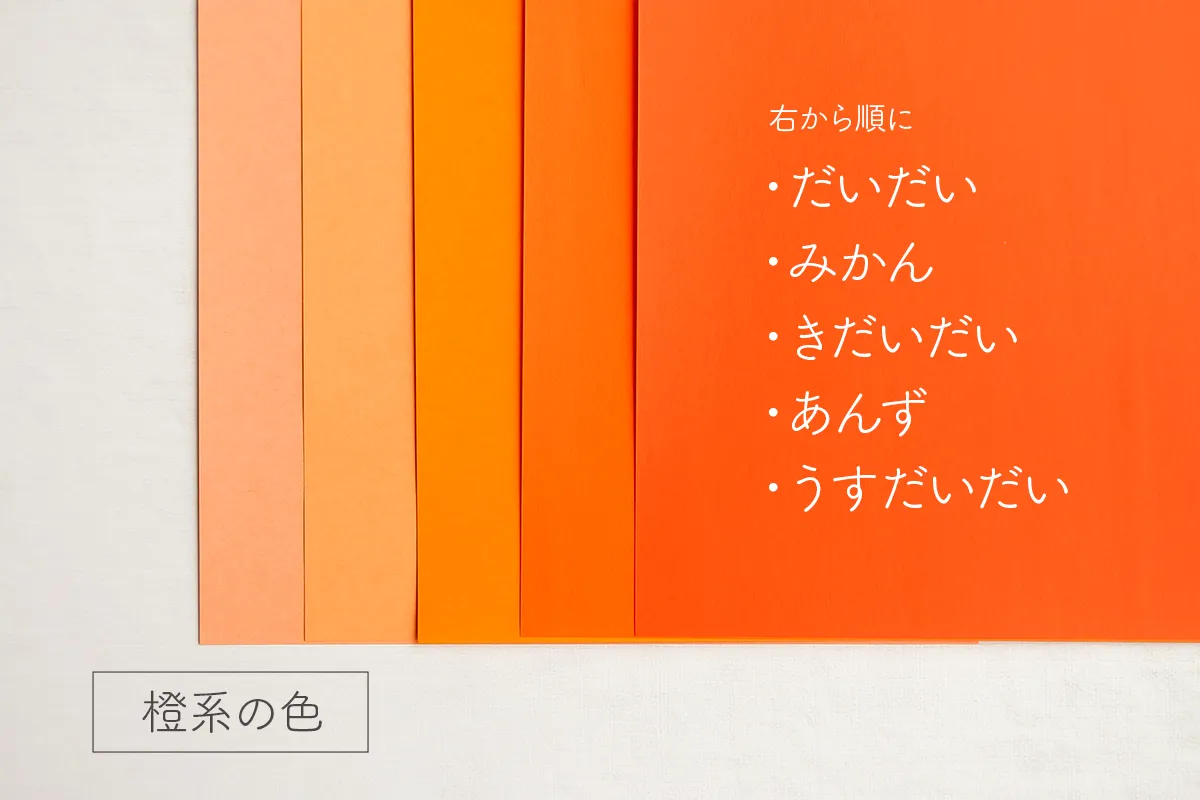

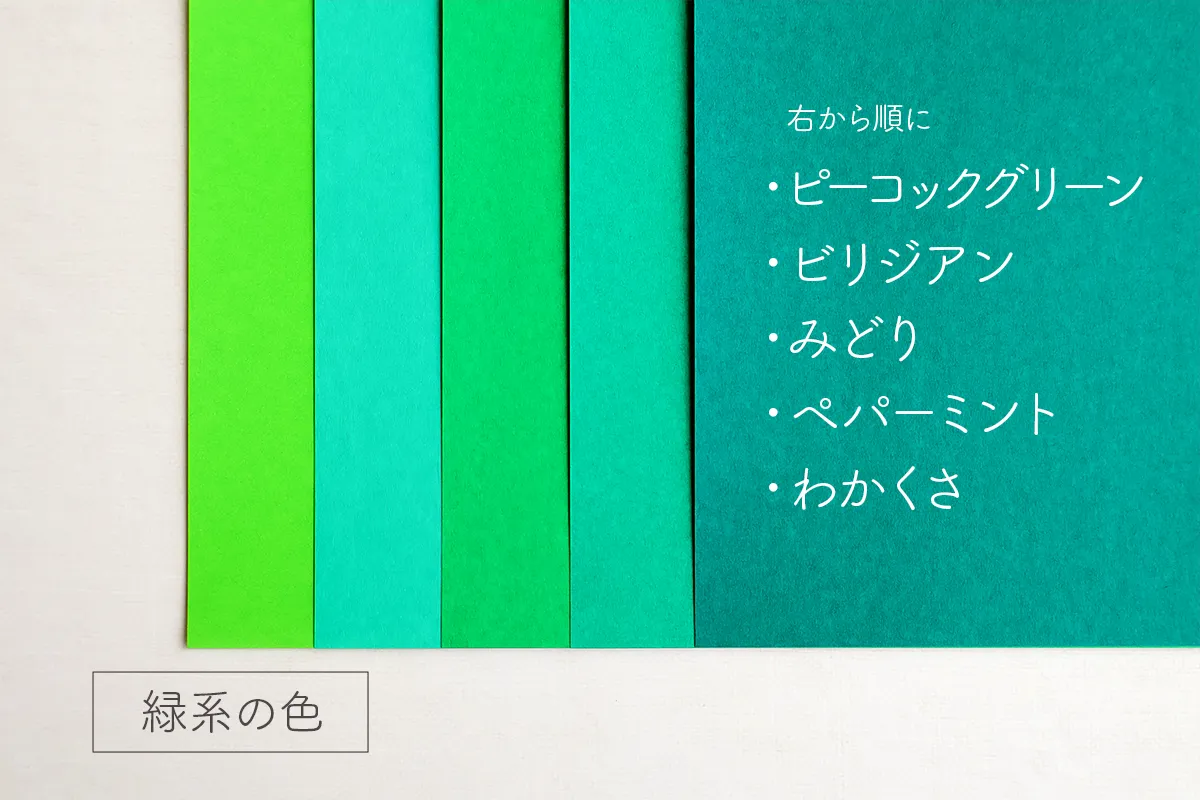

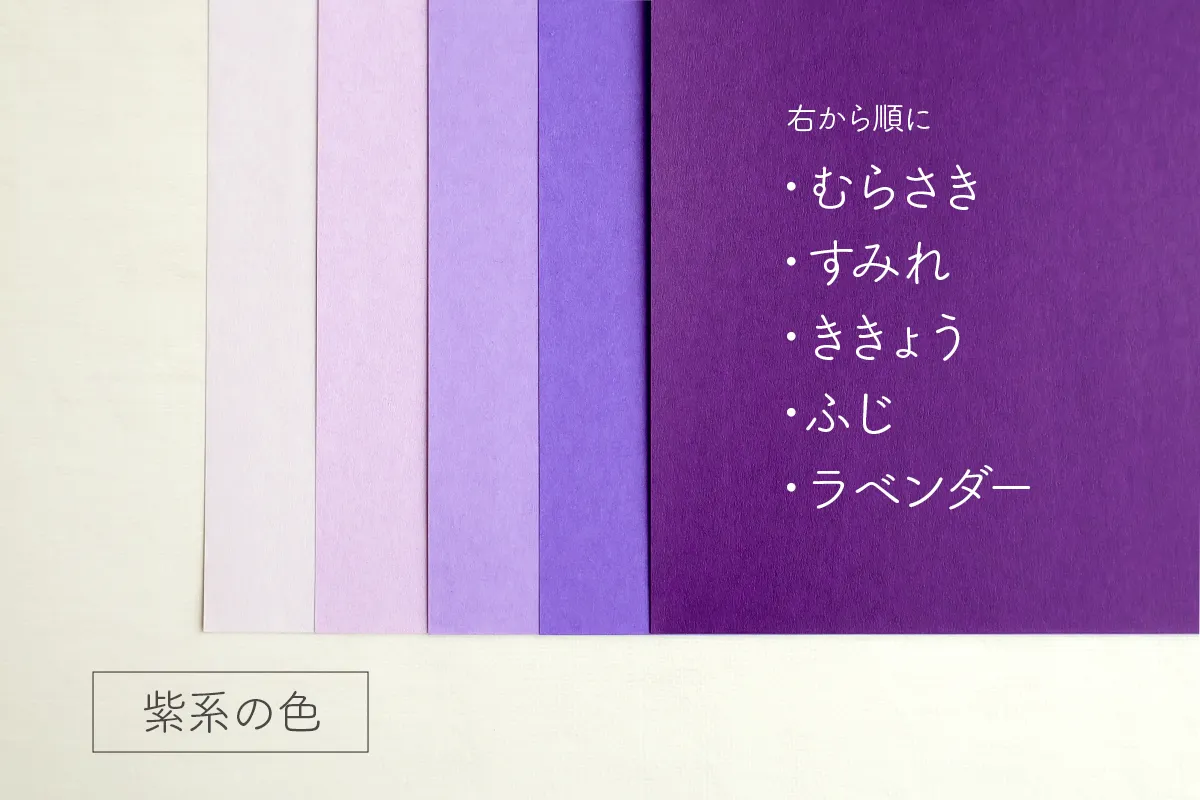

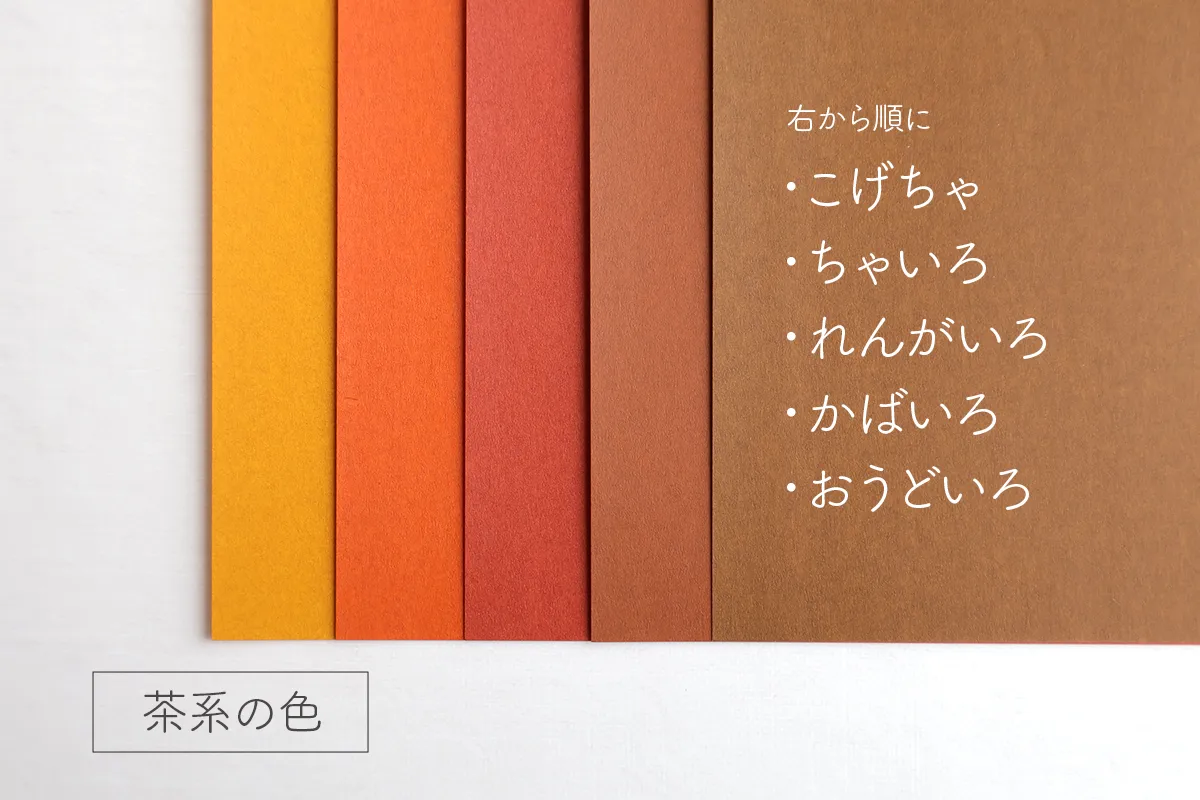

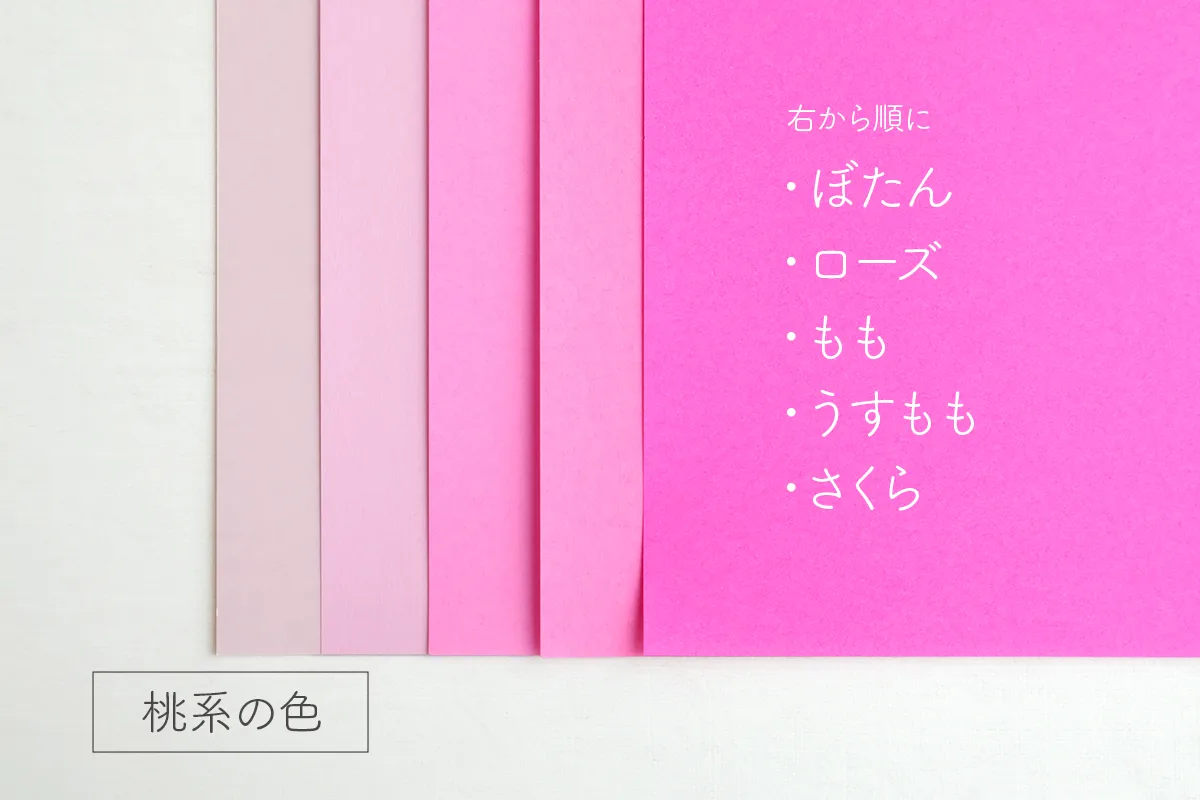

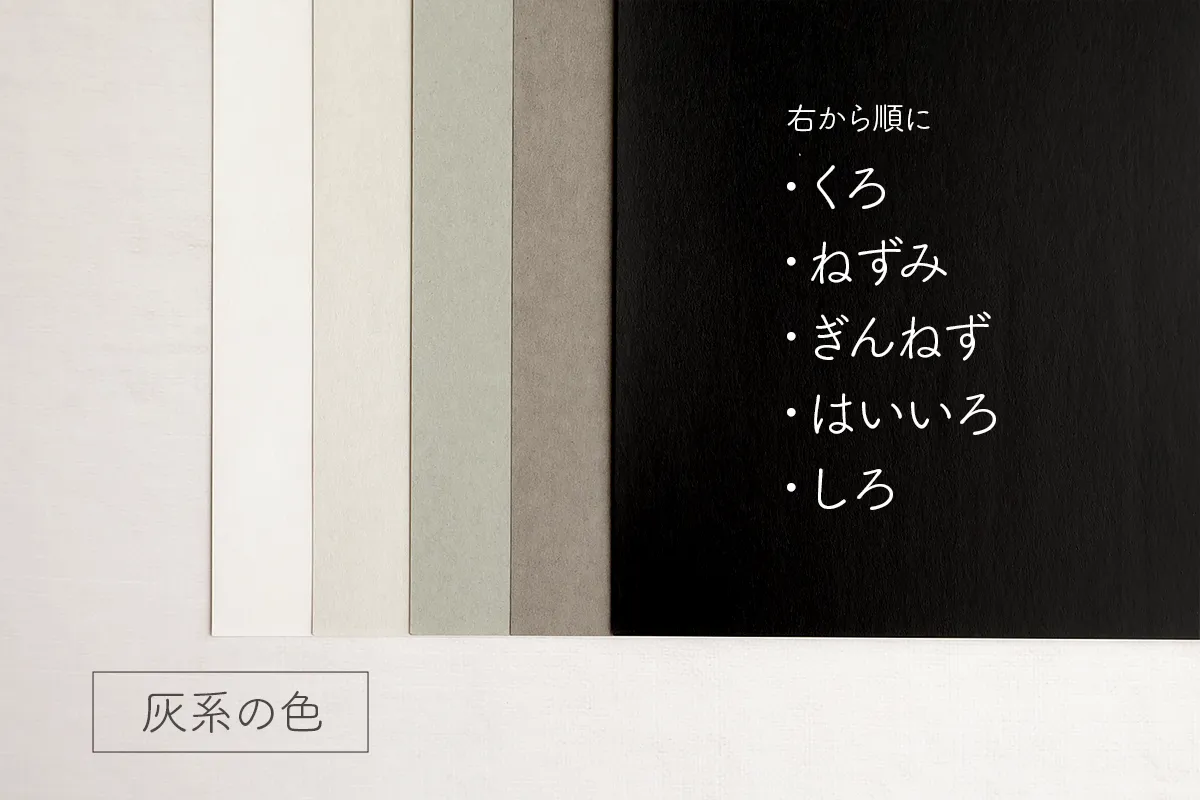

今回は、赤、青、黄、橙、緑、紫、茶、桃、灰それぞれについて、エヒメ紙工の折り紙を明度を重視して抜き出してみました。

※実際の色とブラウザ上の写真の色は異なりますことをご了承ください。

赤

青

黄

橙

緑

紫

茶

桃

灰

モンテッソーリの色板の作り方を写真で詳しく解説します。

糸巻き台紙の巻くところの縦の長さを測り、裁断機で長さのとおり切ります。

この記事で紹介している糸巻き台紙は縦の長さが4.5cmでした。

STEP1で切った折り紙を糸巻き台紙に貼ります。

貼り始めにのりをつけ、巻きつけたら、巻き終わりにものりをつけて接着します。

折り紙全面にのりを貼らないほうがきれいに仕上がります。

作る色の分、繰り返し作業します。

お好みで、色のグループごとにリングを通してもいいですね。

以前、折り紙をラミネートして穴あけパンチでリング穴を作り、まとめたものを作りました。

そのときの経験的に、まとめておくと子どもも持ち運びやすくて使いやすいようです。

モンテッソーリの色板の収納方法を紹介します。

我が家では、100均セリアで購入した「木製仕切りケース」に入れています。仕切りは取り外し可能です。

本当は横に入れたかったのですが、糸巻き台紙がちょっぴり大きく収まらないため縦にしました。

これはこれで端の部分をつまんで取り出しやすいので良かったです。色も見やすいです。

その他、お菓子の箱などでも代用はききそう。下の写真は、クッキーの箱に入れた様子です。

モンテッソーリ教育では、教具をトレーやカゴに入れてひとまとめにしておくことを推奨しています。

バラバラにならないようにまとめておきましょう。

作った色板で遊んでみましょう!

本来の教具では、色の部分に触ると変色するので端の木を持ちます。

作ったものも端を持つようにして練習してみましょう。

基本はペアリングです。

ペアリングとは、2つのものを組み合わせること。同じ色を見つけて遊びます。

箱から1枚を取り出したら、同じ色を選んで横に置きます。

他の2色も同じように取り組んだら終了。

板を箱に戻します。

第1の箱と同じように、基本はペアリングに使います。

11色22枚と色の数が増える分、難しくなっています。

お次は、分類。

色板を並べ、おうちにあるものを色別に分類してみます。

第3の箱のように数が多すぎると集めるのが大変なので、第2の箱が適していると感じました。

第3の箱のように板の数が多いと、さまざまな取り組みができます。

まずは、グラデーション。

箱から1系統のグラデーションを取り出し、明度順に並べます。

暗い色から明るい色へ並べます。下は白い方が色がわかりやすいです。あれば白画用紙などを敷いても◎

ちいくまちゃん

ちいくまちゃん並べると、色のきれいさがわかるね!

また、色の発見にも使えます。色板を持って、身の回りを探索してみましょう。

どの色が近いかな?

じっくり見比べることで、色彩感覚が身に付きます。

ここまでで、色板の手作りはやっぱり大変そう! と思った方のために、色板を購入できるショップをまとめました。

色板は、Amazonや楽天で購入できます。

MONTE Kidsの色板

モンテッソーリ教具をAmazonで販売している「MONTE Kids」の正規品です。

少々お値段がしますが……実際に使われている方のレビューも載っているので安心。

バイオリンJPの色板

こちらは、楽天でヴァイオリンを中心に扱っているショップです。モンテッソーリ教具もたくさん扱っていて、私も利用したことがあります。

税込み1万円以下ですが、内容はしっかりしています。

ちゃみ

ちゃみ店長さんによるモンテッソーリ教育に関するコラムページがあるんですが、熱意が感じられてよいですよ。

折り紙を使って色板風の教材を作る方法を解説してきました。

ホンモノとちがって完璧なグラデーションにこそなりませんが、並べてみるとなかなか美しさを感じられます。

ただ色を見て「美しい!」と思うことも、色彩感覚をやしなうことにつながりますよ。

色板のお仕事をしてみたいと思ったら、ぜひ参考になさってください。

▼Instagramで保存数2万越え! モンテッソーリ教室でも採用いただいた色ボトルの作り方ならこちら。

▼おうちモンテの心得ややり方をまとめた記事がありますので、あわせて読んでみてくださいね。

\大ベストセラーの教具本/

\100均で作る可愛い教具/

\モンテママたちのアイディア/

『ゆる~く楽しく続く! おうちモンテッソーリの知育あそびアイデア帖』は私の作品ほか、おうちでモンテッソーリ教育をされているママさんの手作りアイディアが紹介されていて、実践本としておすすめ。

『100均でモンテッソーリ』もとてもおすすめです。

必要な材料がわかっても、材料だけでけっこう高くつくことも。その点、100均ならそろえやすい!

装丁が美しく、解説も丁寧でわかりやすいのもポイント。Amazonの「Kindle Unlimited」読み放題で無料で読めるのでぜひ読んでみてくださいね。

コメント