ドイツの教育学者フリードリヒ・フレーベル(1782年~1852年)は、世界で初めて幼稚園を創った人物として知られています。そして、フレーベル幼稚園で使われる特別な教材が「恩物」です。

ドイツ語で「Spiel Gabe」と呼ばれるこのおもちゃは、「神様の贈り物」という意味を持ち、日本では「恩物(おんぶつ)」と訳されています。

シンプルな形をした木製のブロックや球体などからなる恩物は、単なるおもちゃではありません。子どもの五感を刺激し、創造性を育み、そして無限の可能性を引き出すための、まさに「贈り物」なのです。

この記事では、そんな魅力あふれる恩物について、実際に家庭教育に取り入れている筆者が深掘りしていきます。

ちゃみ

ちゃみフレーベルの教育理念から、恩物の遊び方、そして知育にどのように活かせるのかまで、わかりやすく解説しますね。

お子さんの成長に役立てたい方、教育に興味のある方も。ぜひ最後まで読んでみてください。恩物の持つ可能性に、きっと驚かれるはずです。

▼フレーベル教育の思想や入門書について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

ちゃみ( インスタ @charmytoko)

Instagramフォロワー11.2万人。

知育・おもちゃクリエイターママで、モンテッソーリ教具本にも知識を提供。教材研究が得意。娘は年中・年長で偏差値70。

ベネッセ幼児教材公式アンバサダー/明治クラフトアンバサダー/Yahoo!をはじめとする各種メディアで執筆中/元教師

この章では、恩物の概要を紹介していきます。

ドイツ人のフレーベル(1782~1852)は世界で最初の幼稚園を創設し、遊びによって子どもの可能性が開かれるとする幼児教育を考えた人物。

当時の大人たちが幼児の本質を理解せず、厳しくしつけたり、初期に読み書きや計算を教え込んだりしている様子にフレーベルは疑問を抱きました。この状況に対し、幼児教育の抜本的な改革に乗り出します。

フレーベルは、幼児が夢中になって遊んでいる姿の中に、無限の可能性や創造性が秘められていると気づきました。

彼は、幼児の潜在能力を引き出し育むための手段として、教育的な遊具を考案します。

こうして生まれたのが「恩物」と呼ばれる教育遊具であり、幼児が遊びながら学び、成長できる環境を提供するものでした。

ちゃみ

ちゃみまさに遊びを通して子どもたちが色々なことを学んでいく、という考え方の走りですね!

フレーベルの恩物は、第一恩物から第二十恩物まで、20種類もの多様な教材で構成されています。

分解恩物(第一恩物~第十恩物)

| 第一恩物 | 毛糸の球(6色) |

| 第二恩物 | 木製の球、円柱、立方体×2、枠、棒 |

| 第三恩物 | 木製の立方体×8 |

| 第四恩物 | 木製の直方体×8 |

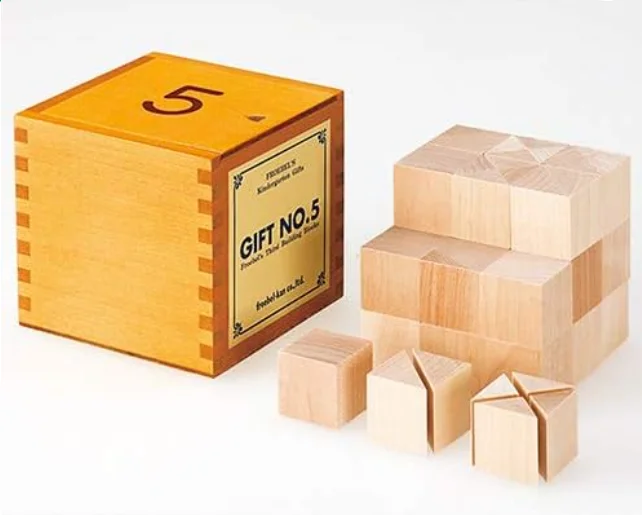

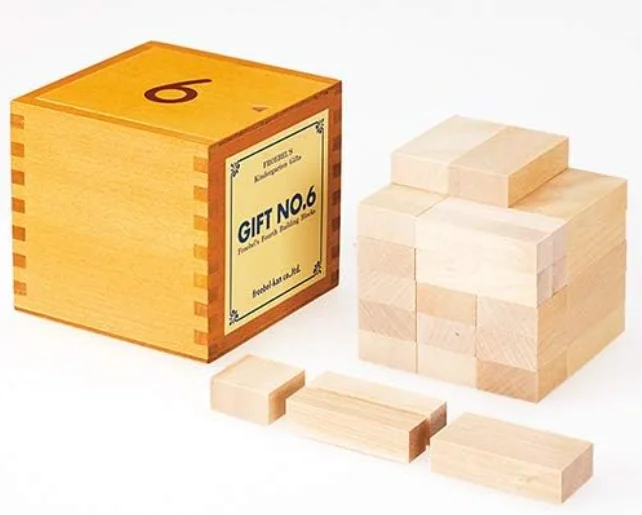

| 第五恩物 | 木製の立方体×21、大三角柱×6、小三角柱×12 |

| 第六恩物 | 木製の直方体×18、受け×12、柱×6 |

| 第七恩物 | 色板(正方形・円×8、直角二等辺三角形・直角不等辺三角形・正三角形・鈍角二等辺三角形・半円×16) |

| 第八恩物 | 棒(3cm・6cm・9cm・12cm・15cm×32) |

| 第九恩物 | 金属の環 |

| 第十恩物 | 粒 |

総合恩物(第十一恩物~第二十恩物)

| 第十一恩物 | 穴を開ける |

| 第十二恩物 | 縫う |

| 第十三恩物 | 描く |

| 第十四恩物 | 組む、編む、織る |

| 第十五恩物 | 紙を折る |

| 第十六恩物 | 紙を切る、貼る |

| 第十七恩物 | 豆細工 |

| 第十八恩物 | 厚紙細工 |

| 第十九恩物 | 砂遊び |

| 第二十恩物 | 粘土遊び |

ちいくまちゃん

ちいくまちゃんいっぱいあるんだね~!

これらの恩物は、子どもの発達段階に合わせて、大きく「分解恩物」と「総合恩物」の2つに分けられます。

.webp)

幼児期に主に使用される分解恩物は、シンプルな形をした球体や立方体などから構成されています。

形や色、質感などを五感で感じながら遊べるつくりとなっているのが特徴。

例えば、球体を転がしてみたり、立方体を積み重ねてみたりするなど、シンプルな遊びを通して、形や空間に対する感覚を養っていきます。

児童期になると、総合恩物に挑戦します。

総合恩物は第十一恩物の「穴開け」から始まって、手芸や工作につながる要素が出てくるのが特徴。

分解恩物で培った感覚を基に、自分だけの世界を作り出すことができます。例えば、動物や建物、乗り物など、想像力を駆使して様々なものを表現して遊ぶのです。

最後の粘土は縦横斜めとあらゆる方向に連続するものなので、恩物のしめくくりとして深い意味がありますね。

▼モンテッソーリ教育で取り入れられている、紙を編んで作る「ハートバッグ」や、針と糸を使って台紙を縫っていく「ぬいさし」などもおすすめの工作活動です。

フレーベルの恩物の特徴として、押さえておきたいポイントが4つあります。

恩物の1つ目の特徴としては、「球」というシンプルな形から始まり、形が発展していく点にあります。

フレーベルは、「球」こそが、すべての形の根源であると考えました。

球は完全な形であり、万物の肖像であり、すべてのものの似姿であること、幼児期から青年期にかけてボールというものが魅力に富んだもので変わらぬ引力があることから、初めて出会う遊具として「球」を選んだのです。

ちいくまちゃん

ちいくまちゃんまるいものって、赤ちゃんも好きなかたちだよね~。

▼赤ちゃんの我が子に作った「ゴビモビール」を思い出しました!

そして、球から円柱、立方体へと形を分解し、さらに面、直線、曲線、点へと細分化していくことで、形の多様性や構成要素を自然と学ぶことができるように作られています。

の恩物.webp)

恩物の色は、赤・黄・青・緑・紫・橙の6色(3原色3補色)を基本としています。

第七恩物は、赤・黄・青・緑・紫・橙の6色と、白と黒の8色になっています。

フレーベル自身は色彩理論を語っていませんが、魅力と子どもにとっての適正からこの色を選択したようです。

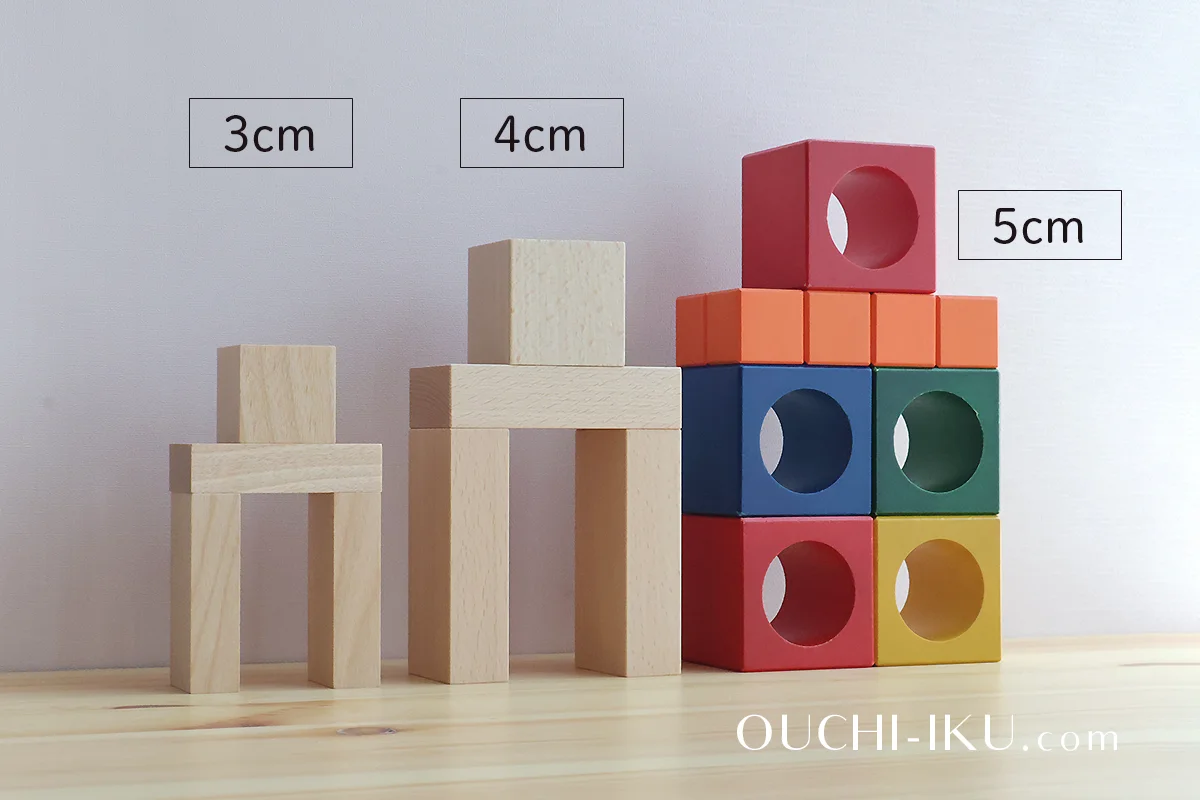

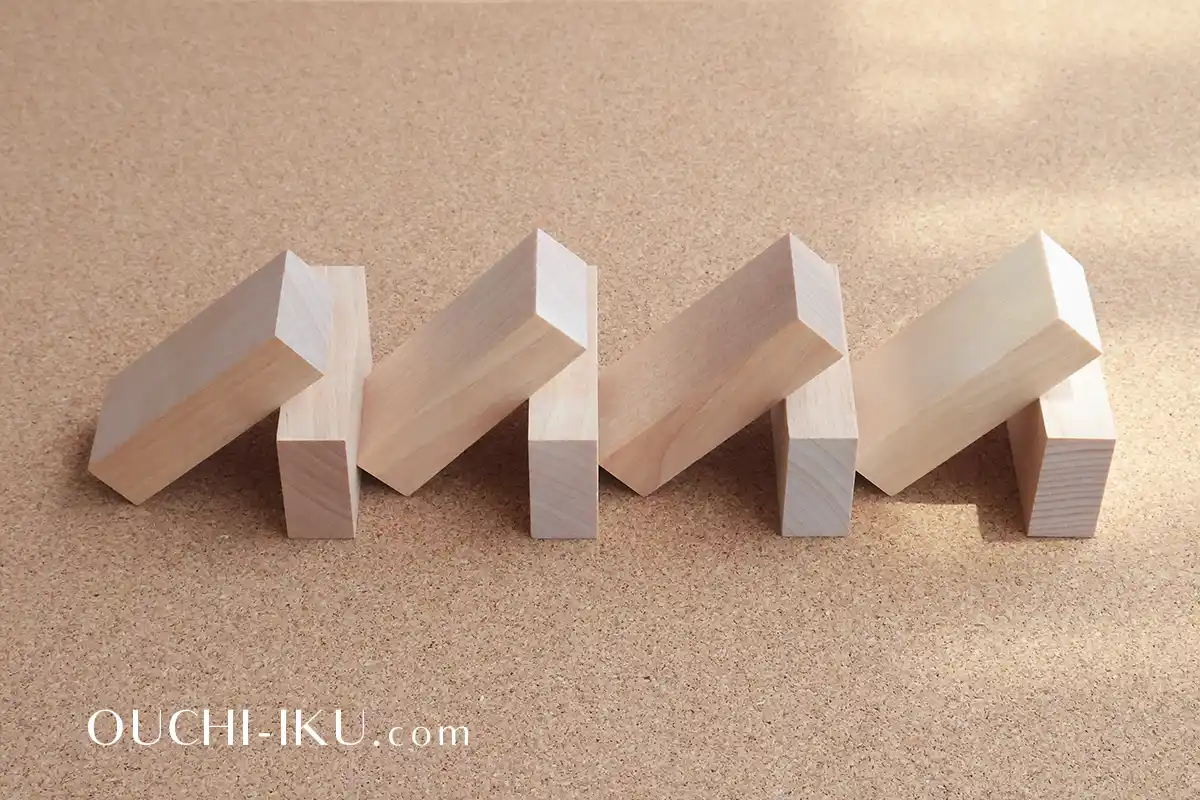

各恩物の大きさは、基尺と呼ばれる3cmに統一されています。

基尺はよく積み木の設計で出てくるのですが、とても重要な要素なんです。

基尺が正確に統一されていると、積み重ねた際に高さが揃い、三角柱などの特殊な形状を除いて、さまざまな形に積んでも安定します。

▼1cmのちがいでずれが生じてきます▼

基尺が異なると、積み木を積み重ねるたびにわずかなずれが生じ、きっちり積んでいるにもかかわらず不安定になり、崩れてしまう可能性があります。また、このずれによって積み木同士の「関係性」が見出せなくなってしまいます。

フレーベルの恩物では、基尺として3cmを用いており、これが一貫した高さの基準となっています。

異なる種類の恩物を組み合わせてもしっくり来ますし、より複雑な形や空間を創造することができるようになるんですよ。

それぞれの恩物は、発達段階に応じた遊びができるのも特徴です。

例えば、立方体を積む遊びでは、成長するにつれて大物を作れるようになります。

別の恩物と組み合わせてもOK。前の形の体験を発展させて、次の形の活動につながる楽しさを感じられます。

ここからは、それぞれの恩物の特徴や具体的な遊び方について、さらに詳しく見ていきましょう。

.webp)

第一恩物:赤ちゃんの世界を広げる、最初の贈り物

フレーベルの恩物の中でも、特別な意味を持つのが第一恩物です。赤ちゃんの最初の遊び相手として、そして形の世界への入り口として設計された、まさに「贈り物」のような存在なのです。

第一恩物には、赤、橙、黄、緑、青、紫の6個の毛糸球が含まれています。

前章で球を与える理由としてすべての形の根源であることやボール遊びが魅力的であることを挙げましたが、そのほかにも赤ちゃんにとって良いポイントがあります。

| 乳児期 | ベッドに吊るしたり、目の前で追視させたり、手で触れさせたりすることで、視覚と触覚を刺激します。 |

|---|---|

| 幼児期 | 球体を転がしたり、模倣したりする遊びを通して、運動能力と位置関係を養います。 |

| 幼児後期 | 色や数に注目し、簡単なゲームを楽しむことができます。 |

第一恩物は、単なるおもちゃではありません。それは、赤ちゃんとの最初のコミュニケーションツールであり、世界への探求心を育むための大切な一歩なのです。

第一恩物を通して、赤ちゃんは

といった様々な効果を得ることができます。

第一恩物は、赤ちゃんの成長を優しく見守りサポートしてくれる、まさに「贈り物」と言えるでしょう。

このシンプルな球体の中に、子どもの無限の可能性が秘められているのです。

第二恩物:形の世界を広げる、3つの立体との出会い

第一恩物で「球」というシンプルな形に触れたあとは、第二恩物でさらに形の多様性を学びます。

第二恩物の最大の特徴は、球、円柱、立方体という3つの基本的な立体を比較することで、それぞれの形の特徴を捉えさせるところにあります。

| 球 | 第一恩物でもお馴染みの球体は、丸くて転がる、かろやかな印象を与えます。 |

|---|---|

| 円柱 | 球体と立方体の両方の特徴を持ち合わせたのが円柱ですが、新しく縁(曲線)があります。 |

| 立方体 | すべて平らでまっすぐな縁、角があり、形がはっきりしています。 |

これらの形を触ったり、回転させたり、積み重ねたりしながら、それぞれの形が持つ特徴や違いを体感します。

例えば、球は転がるけど立方体は転がらない、円柱は側面は丸くて転がるけど、上下は平らだから安定している、など、様々な発見ができるんです。

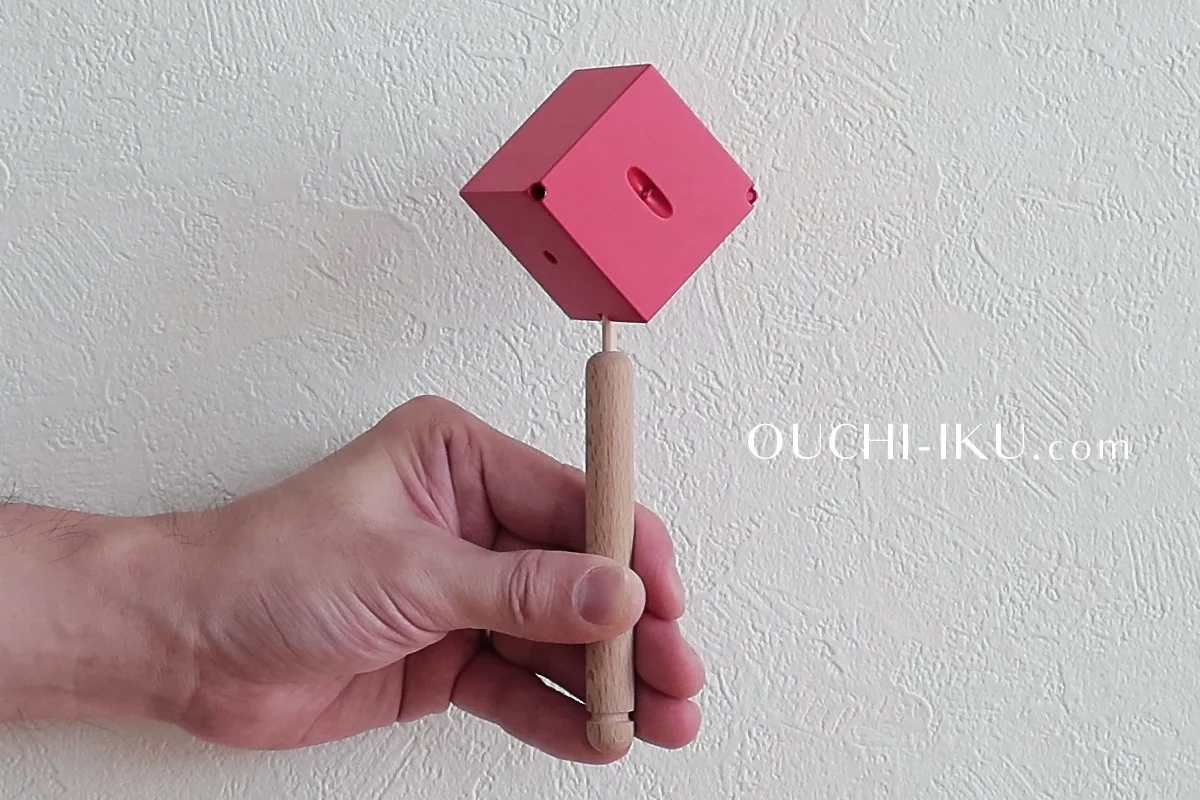

代表的な遊び方としては、回転遊びがあります。

第二恩物の立方体を糸で吊るしたり、棒にさしたりして回転させると、不思議な現象が起こります。立方体が別の立体のように見えるんです。

この発見が探究心を刺激し、形の多様性に対する興味を深めます。

童具館のキューブダンシングを回した例

第二恩物は、形の多様性に対する興味を育むための重要な段階。

シンプルな3つの形から始まる第二恩物の世界は、子どもの探究心を刺激し、無限の可能性を広げていきますよ。

.webp)

第三恩物:立方体を分解して発見する、形の秘密

第二恩物で立方体と出会ったあとは、第三恩物でさらに立方体の奥深さを探求します。

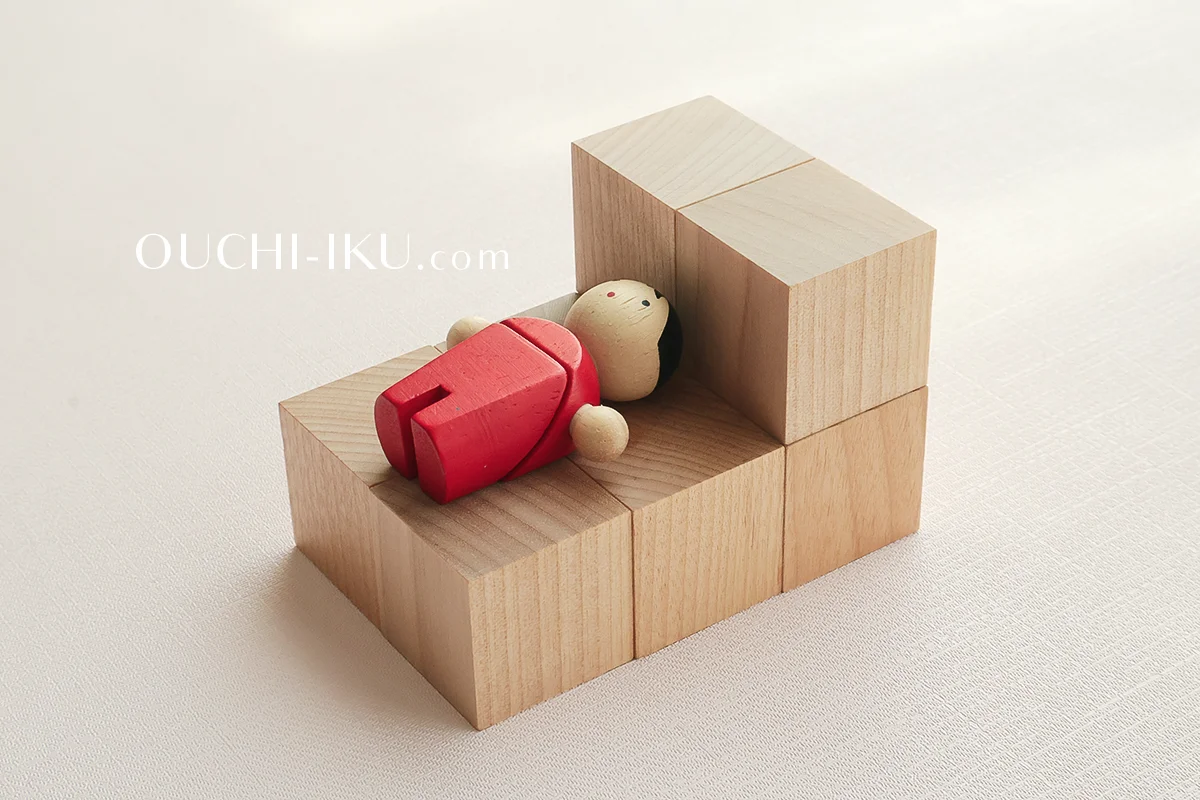

第三恩物の最大の特徴は、一つの大きな立方体を8つの小さな立方体に分解すること。

8個の立方体があるのではなく、1個の立方体が分解されて8個になるという提示の仕方をします。

たった1つ足りなくても全体はもとの形には戻りません。

この分解の過程で全体と部分の関係、形が変化すること、空間を構成する要素など、様々なことを学びます。

基本は形作りとパターン作りです。

小さな立方体を組み合わせて、様々な形を作ります。積み重ねたり、並べたり、積み木のように使ったりと、自由な発想で遊びます。

また、立方体を並べて、模様やパターンを作っても遊べます。

第三恩物は、形を分解し組み立てるという体験を通して、全体と部分の関係、形が変化すること、空間を構成する要素を知り、空間認識能力や創造性を育みます。

小さな立方体一つ一つが、子どもたちの無限の可能性を象徴しているかのようですね。

<第三恩物・第四恩物の遊び方をさらに詳しく解説した記事UP予定>

第四恩物:直方体で学ぶ、形の多様性と空間の概念

第二恩物で学んだ立方体と、第三恩物で得た分解の経験を基に、第四恩物では直方体という新しい形が登場します。

立方体を二等分、四等分することで生まれる直方体は、立方体とは異なる特徴を持っています。

第三恩物と同様に、形作り、パターン作りをして遊びます。

直方体の特性を活かして、高い建物や橋を作る積み木遊びもおすすめです。

第四恩物は、大きさや長さの比較、分類など、数学的な思考力と創造性を育むための重要な教材。

直方体というシンプルな形から、子どもたちは無限の可能性を発見していくでしょう。

<第三恩物・第四恩物の遊び方をさらに詳しく解説した記事UP予定>

第五恩物:三角柱が拓く、創造性の扉

第三恩物で立方体を分解し、第四恩物で直方体と出会ったあとは、第五恩物でさらに形の可能性を広げます。

第五恩物では三角柱という新しい形が登場し、創造性を刺激します。

基本は形作りとパターン作りです。

三角柱と立方体を組み合わせて、動物や建物、乗り物など、様々な形を作ります。

また、三角柱と立方体を交互に並べて、美しい模様を作ります。

第五恩物に新たに加わる三角柱は、立方体や直方体とは異なる特徴を持っています。

立方体や直方体との組み合わせによって、無限の可能性が広がる第五恩物は、子どもの学びをさらに豊かにします。

第六恩物:建築の世界へようこそ!

第六恩物の最大の特徴は、「柱」と「受け」という新しい要素が加わることです。これらを用いることで、より複雑で立体的な構造物を作り上げることができます。

これまでの恩物では、パターン遊びで主に平面的な形を作ることが中心でしたが、第六恩物では立体的な構造物を組み立てることに重点が置かれます。

柱と受けを用いることで、より安定した、そしてより複雑な構造物を作り上げることができるのです。

第六恩物は、建築遊びという新しい世界への扉を開きます。

柱と受けを用いて、より複雑で立体的な構造物を作り上げることで、空間認識能力や問題解決能力を養い、創造性を育みます。

ちゃみ

ちゃみ単なる積み木遊びのようですが、プチ「建築セット」と言ったところでしょうか。

が入ったセット.webp)

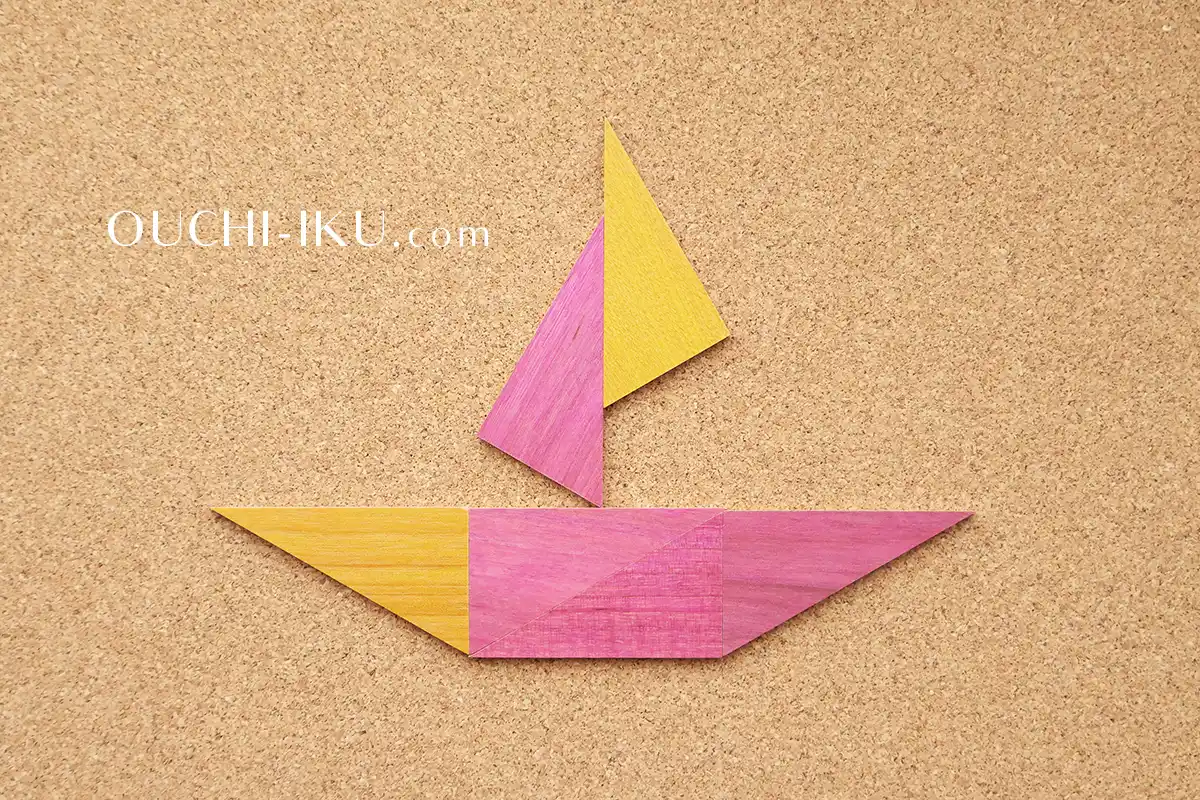

第七恩物:まさに創造力を育む色と形の宝箱!

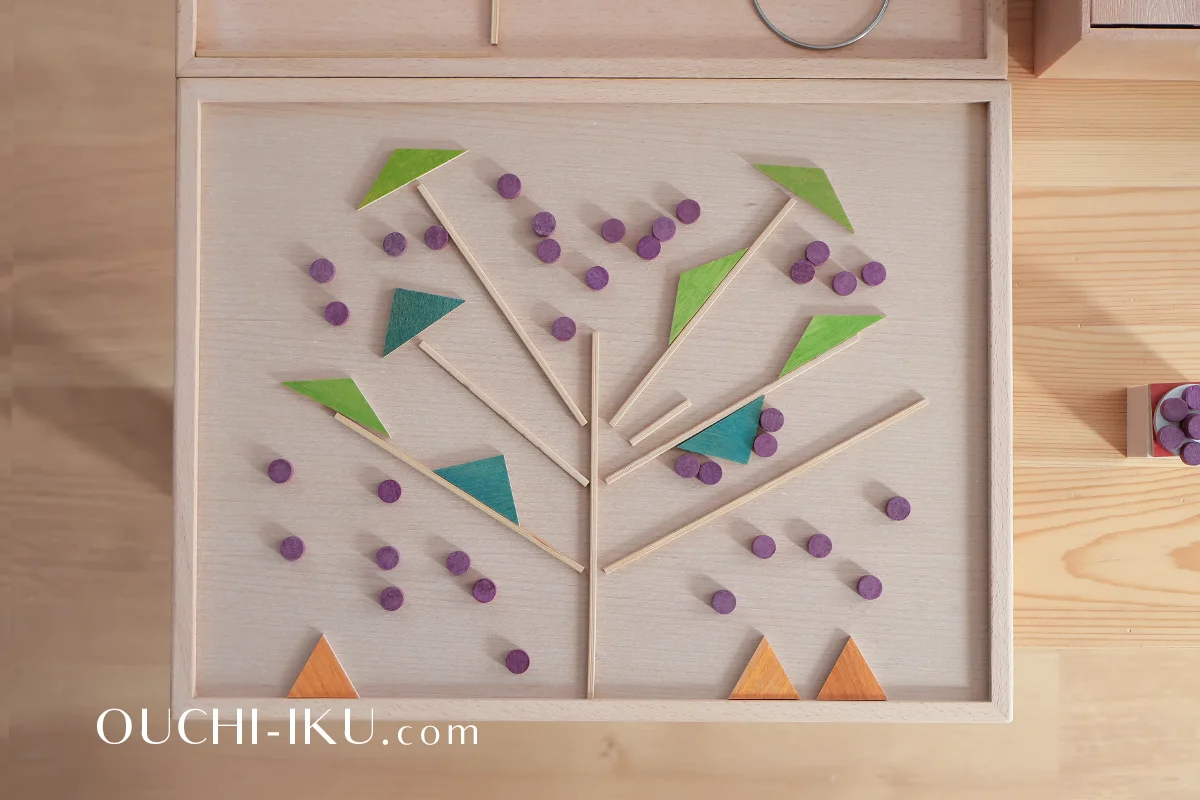

第七恩物は、正方形や三角形、円など、様々な形の色板で構成されています。

形は正方形と四種類の三角形、円、半円の7種類。色はそれぞれ表と裏に施され、第一恩物の色と同じ、赤・黄・青・緑・紫・橙の6色と、白と黒の8色になっています。

.webp)

これらの色板を組み合わせて、美しい模様を作ることができます。

恩物遊びの本にあるような図案通りに作るほか、自由に模様作りを楽しみます。

第七恩物は、色と形の美しさを教え、創造性を育むための重要な教材です。色板を自由に組み合わせて、自分だけの作品を作り出す喜びは、子どもの心を豊かにします。

が入ったセット.webp)

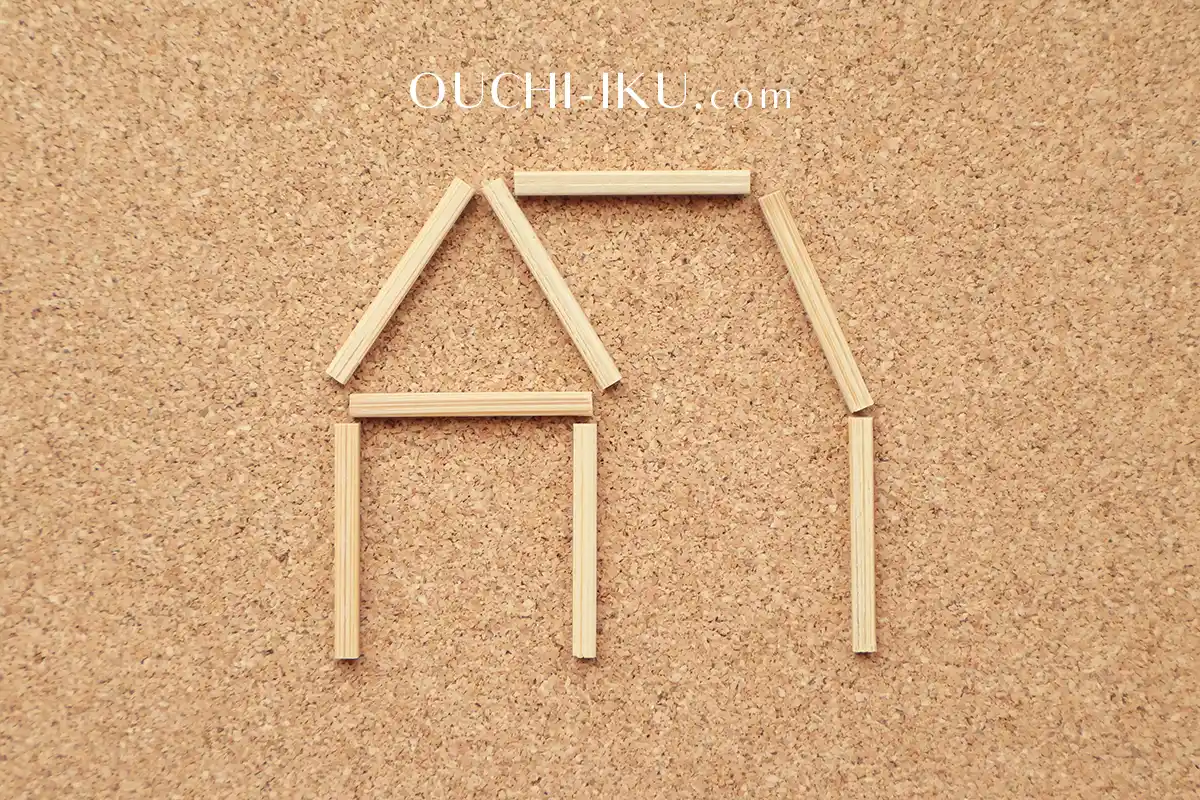

第八恩物:線で表現する喜び

第八恩物は、5種類の長さの棒で構成されています(規格:3cm、6cm、9cm、12cm、15cm)。

これらの棒を使って、線で様々なものを表現し、創造力を育みます。

.webp)

恩物遊びの本にあるような図案通りに作るほか、自由に模様作りを楽しみます。

第八恩物は、線というシンプルな要素を用いて創造性を刺激し、表現力を豊かにします。

棒の長さや数を比較し、論理的に考える力も養うことができるため、知的好奇心を満たす教材としても最適です。

第九恩物:曲線の魅力を発見

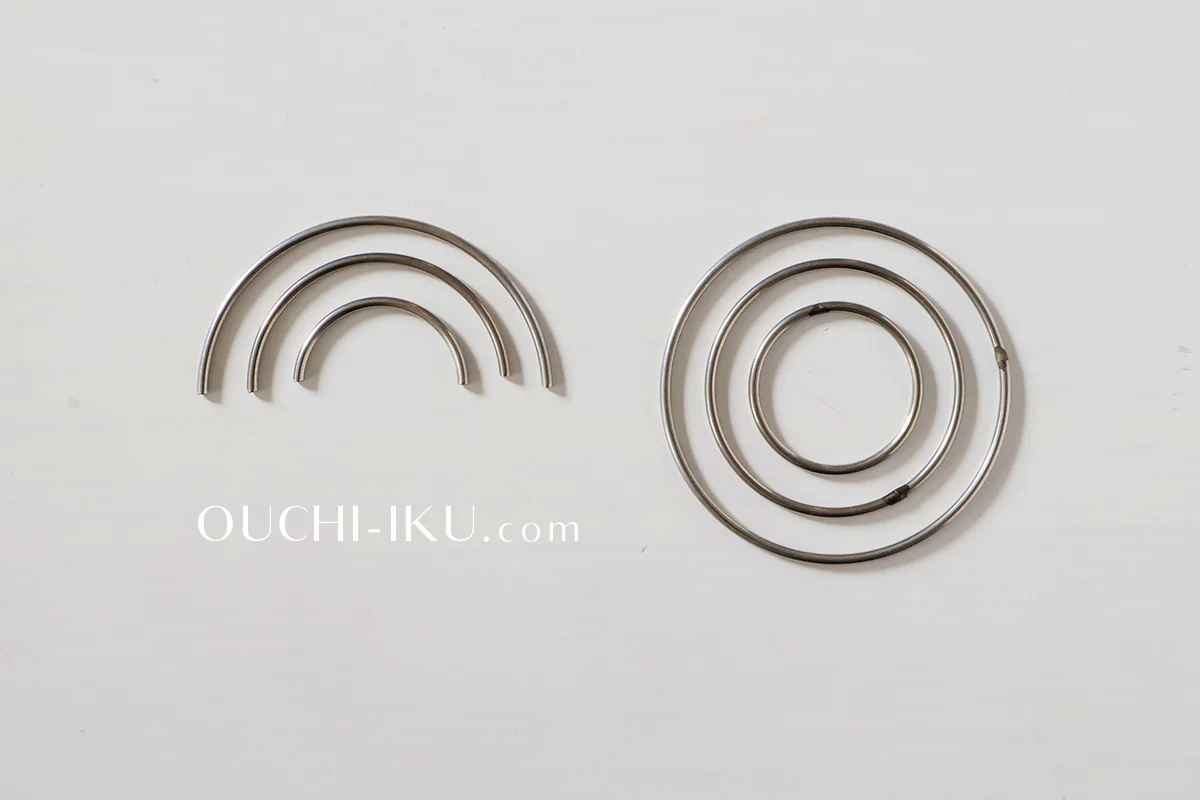

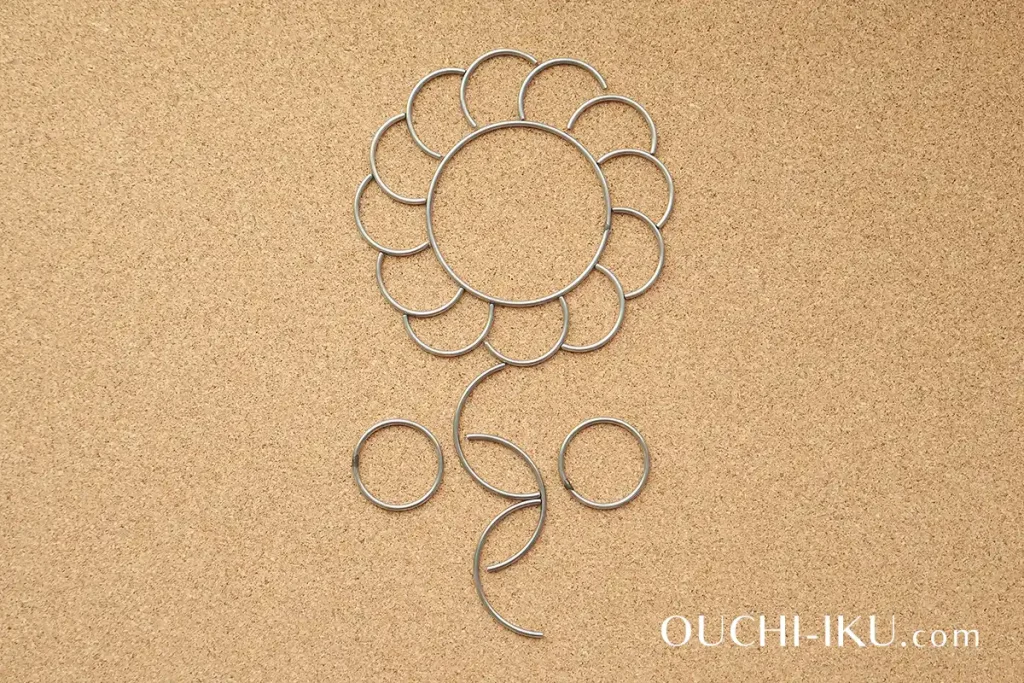

第九恩物は、大、中、小の3種類の環と、それぞれの半輪3種で構成されています。

これらの環を使って、直線とは異なる、滑らかな曲線の表現を体験できます。

恩物遊びの本にあるような図案通りに作るほか、自由に模様作りを楽しみます。

第九恩物は、直線とは異なる曲線の魅力を発見し、表現力をさらに広げるための教材です。

環の滑らかな曲線は、想像力を刺激し、無限の可能性を生み出します。

第十恩物:点から始まる世界

第九恩物までで、線や曲線を使って様々な形を創造してきました。

第十恩物は、小さな粒で構成されています。この粒は、何もない空間における位置を表しています。

第十恩物の主なねらいは、点の力(集合の力)を学ぶこと。

点は、一見何もないように思えますが、集まることで線や面を作り出し、様々な形を生み出す力を持っています。

.webp)

はじめの1点を好きなように選び、次の1点をまた好きなところに示します。

そして、その間を多くの点でうめると直線になることを知らせます。同じようにして、点は3点以上で、面をつくることを知らせます。

その後、自由な発想で様々な作品を作ってみましょう。

第十恩物は、点という最もシンプルな要素から始まり、それがどのように線や面、そして形へと繋がっていくのかを学びます。

点の配置ひとつで、無限の可能性が広がるのが面白いですよね。

第十恩物で学んだ点の概念を活かして、他の恩物と組み合わせて、より複雑で美しい作品を作ってみましょう。

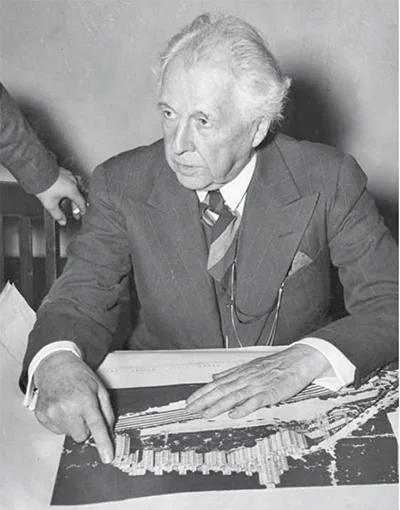

フランク・ロイド・ライト(Frank Lloyd Wright、1867年6月8日~1959年4月9日)

フランク・ロイド・ライトはご存じの方も多いと思いますが、アメリカの建築家。幼少期から建築家としての素養を育んだ稀有な例として知られています。

ライトは1867年6月8日、ウィスコンシン州リッチモンドセンターで生まれました。 彼の父ウィリアム・キャリー・ライトは牧師であり、優秀なピアノ演奏家でもありました。幼少期、ライト一家は父親の教区に渡り、様々な土地を転々とし、1878年にウィスコンシン州マディソンに定住します。

父の影響を受けたライトも生涯ピアノ演奏を続けましたが、教育熱心な母アンナは、ライトが生まれる前から彼を建築家として育てたいと考えており、その一環としてフレーベルの恩物を彼に与えました。

アンナは部屋の床に約1メートル四方の碁盤目状の線を描き、その上で積み木や厚紙で作られた四角形(立方体)、円形(球体)、三角形(四面体や三角錐)などを組み合わせさせたり、天井から吊り下げて眺めたりする遊びをさせました。

これらの遊びを通して、ライトは形や空間に対する感性を鋭く磨いていきます。

ライトは後年、このように語っています。

The circle represented infinity, the triangle structural unity, and the square integrity.

設計パターンデザインとして、「円は無限を、三角形は構造にとって最も大切な統一性を、四角は完全を表している。」

これらの形態が立体である三次元になった時に設計イメージが湧いてきて、私の遊び相手にもなってくれる、と続きます。

ちゃみ

ちゃみフレーベルの恩物との出会いは、ライトの建築家としての才能を開花させる上でとても重要な役割を果たしたと言えますね。

ちなみに、自由学園生活工芸研究所から「学園積み木」が販売されています(ライトは自由学園明日館を設計)。

自由学園生活工芸研究所のおもちゃは皇室御用達で品質が良いので、ぜひチェックしてみてください。我が家もコルク積み木を持っています。

いきなりご家庭で恩物を使うのは、少しハードルが高いかも……と思う方もいらっしゃるかもしれません。

でも、ご安心ください。フレーベルの恩物を参考に作られた、ご家庭でも安心して使えるおもちゃがたくさんあります。

フレーベル積み木は、ドイツのデュシマ社がフレーベルの教育理念に基づいて作り上げた積み木です。

長年の実績と信頼があり、世界中で愛されています。

木目を感じられる、あたたかみのある色合いのブロックです。

ひし形、またはひし形と三角形というシンプルな形ですが、組み合わせることで様々なものを作れます。

ジーナ社の「ジーナモザイク」「モザイククァルテット」、デュシマ社の「フレーベルモザイク」が有名です。

ドイツ・ジーナ社のおもちゃは、フレーベル教育者と協力して開発されています。

第一恩物~第六恩物を忠実に再現した商品のほか、フレーベルの教育理念を取り入れたオリジナルおもちゃもあります。

おもちゃは第一恩物の6色に基づいたカラーを採用しているのが特徴で、恩物が決まったカラーなのに対し、ジーナ社のおもちゃはいずれもカラフルな仕様になっています。

Legematerial nach Fröbel – Sina Spielzeug GmbH >>

※ドイツ語、フレーベルの教育理念に従って作られたおもちゃの一覧

ジーナリングやジーナモザイクのように、いくつか日本で購入できるものもあります。

▼愛子様も遊ばれた音の鳴る積み木ジーナ社「ベビーキューブ」も要チェック!

童具館の「童具」も、フレーベルの教育理念を取り入れたおもちゃです。

見ていただくとわかるのですが、恩物と同じように球体から発展する幾何学的な形を特徴としています。

保育施設などの壁によく取り付けられている、フリドリン社のおもちゃ。

ジーナ社と同じく、第一恩物の6色に基づいたカラーを採用しているのが特徴です。

Produkte – FRIDLIN >>

※ドイツ語、フレーベルの教育理念に従って作られたおもちゃの一覧

フレーベルの恩物の遊び方を深く知る本・参考書をご紹介します。

残念ながら、日本でフレーベルの恩物の遊び方を体系的に解説した最新の書籍は多くありません……。

ですが、以下の本や資料を参考にすると、より深く恩物の世界を探求できますよ。

本屋さんにない場合は、図書館で調べてみてください。近隣の図書館にあれば、取り寄せもしてくれるはずです。

著:フレーベル館

出版:2000年

サイズ:127ページ・ソフトカバー

1955年刊『フレーベルの恩物の理論とその実際』の改題改訂で、保育の実践書としても使われるロングセラーです。

恩物の遊び方の一例を紹介するほか、恩物20種類の相互関連表を収録しています。

著:佐々木正寛

出版:1987年 / わらべ

サイズ:26×18.5cm・230ページ・ソフトカバー

恩物の起源や理念、具体的な遊び方を解説しています。

提示方法がシンプルなイラストでわかりやすく、第一恩物だけでみても40ページ上にわたって活用方法を載せてくれているので、じっくりおうちで取り組みたい方にピッタリ。

恩物の背景や目的を深く理解するためにも適した一冊です。

フレーベルの恩物は、まさに子どもの心を育むための宝箱。シンプルな形の中に、世界が凝縮されているかのようです。

遊びを通して、形や色を認識したり、空間を把握したり、創造力を育んだり。子どもの成長をサポートしてくれる、まさに一石二鳥の教材と言えるますね。

大人も一緒に遊んでみると、子どもの視点から世界を見る楽しさを再発見できるかもしれません。ご家庭に一つ、恩物を加えてみてはいかがでしょうか。

参考文献:

http://www.steinerag.com/flw/Books/1990-91.htm – Frank Lloyd Wright

コメント