この記事では、モンテッソーリ教育式・1歳からのシール貼り遊びの始め方&ステップアップの仕方を詳しくご紹介しています。

シール貼り遊びのねらいは、器用さ・集中力・想像力などを身につけること。楽しく遊びながら子どもの感覚を伸ばしてくれるんです。

ちいくまちゃん

ちいくまちゃんペタペタ貼ってあそんでるうちに、パワーアップしちゃうんだね~!

ちゃみ

ちゃみモンテッソーリ教師に教わったモンテならではのやり方なら、確実に力をつけられます。

おうちモンテッソーリ教育をやっている方も、そうでない方も。1歳~2歳くらいで鉛筆やお箸の練習に入る前なら、ぜひ手先の力を育てていきましょう!

▼当サイト「オウチーク!」オリジナルデザインの丸シール台紙を配布開始しました。ぜひお使いください。

ちゃみ( インスタ @charmytoko)

Instagramフォロワー11.2万人。

知育・おもちゃクリエイターママで、モンテッソーリ教具本にも知識を提供。教材研究が得意。娘は年中・年長で偏差値70。

ベネッセ幼児教材公式アンバサダー/明治クラフトアンバサダー/Yahoo!をはじめとする各種メディアで執筆中/元教師

モンテッソーリ式シール貼りで身につく力はこんなにあります!

手に取ったシールを紙に貼るとき、大人は貼る場所をねらってシールを持っていきます。

実は幼児はまだこの動作がうまくできません。最初は大きな枠であってもうまく貼れず、ずれてしまうのはそのせいです。

体の2つ以上の場所を同時に動かすこの協応動作は、繰り返せば繰り返すほど上手になっていきます。

そしてシール貼りは「シールをはがす ⇒ 台紙に貼る ⇒ ゴミを捨てる」といった一連の動作の繰り返し。

なんどもこなすから、手先の力を伸ばしていけるのです。

シール貼りをたくさんしていると鉛筆やお箸を早く使いこなすことができるといわれているんですよ。

ちゃみ

ちゃみぜひ1歳半くらいから始めてほしい遊びです!

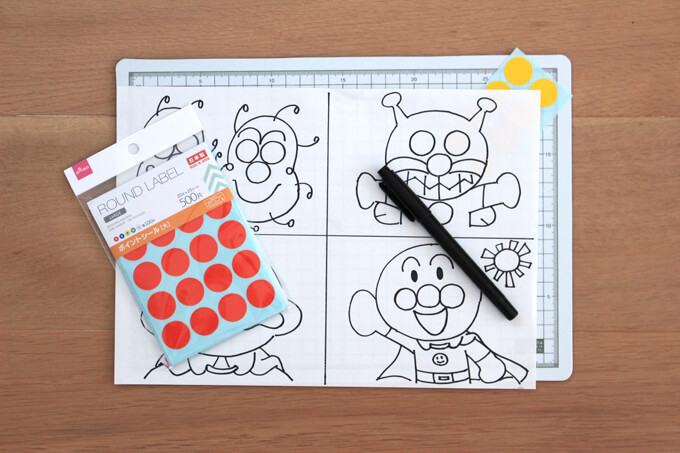

5つのものを用意します。

1枚ずつハサミで切り離し、色別に分けておきます。

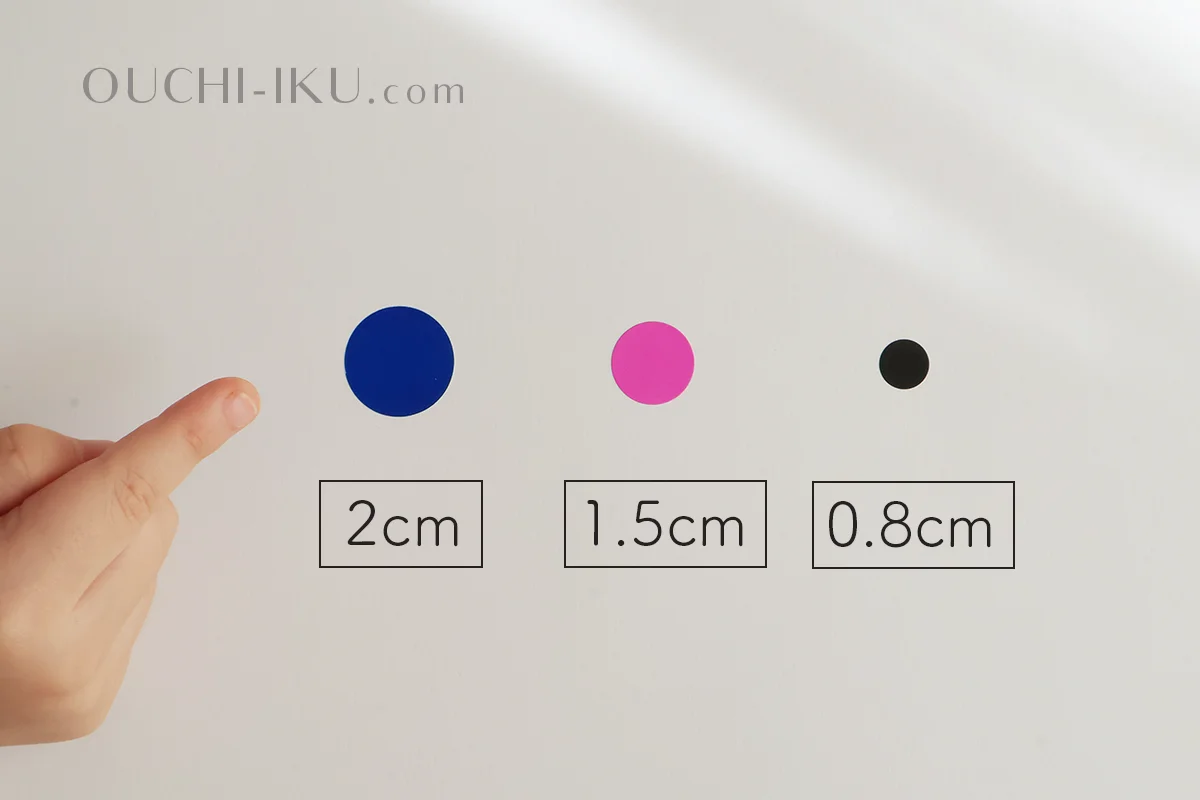

シールは100円ショップのものがオススメ!

5色ほど入っているので、好きな色で遊べますし、枚数もたっぷりです。

ちゃみ

ちゃみ我が家はダイソーの300片入りのものをよく使います。

お子さんが大量にこなしてしまう方は、Amazonを利用するのも手。カラーバリエーションが豊富&大量なおすすめセットがありました。私自身工作に使っていますが、質も問題ありません。

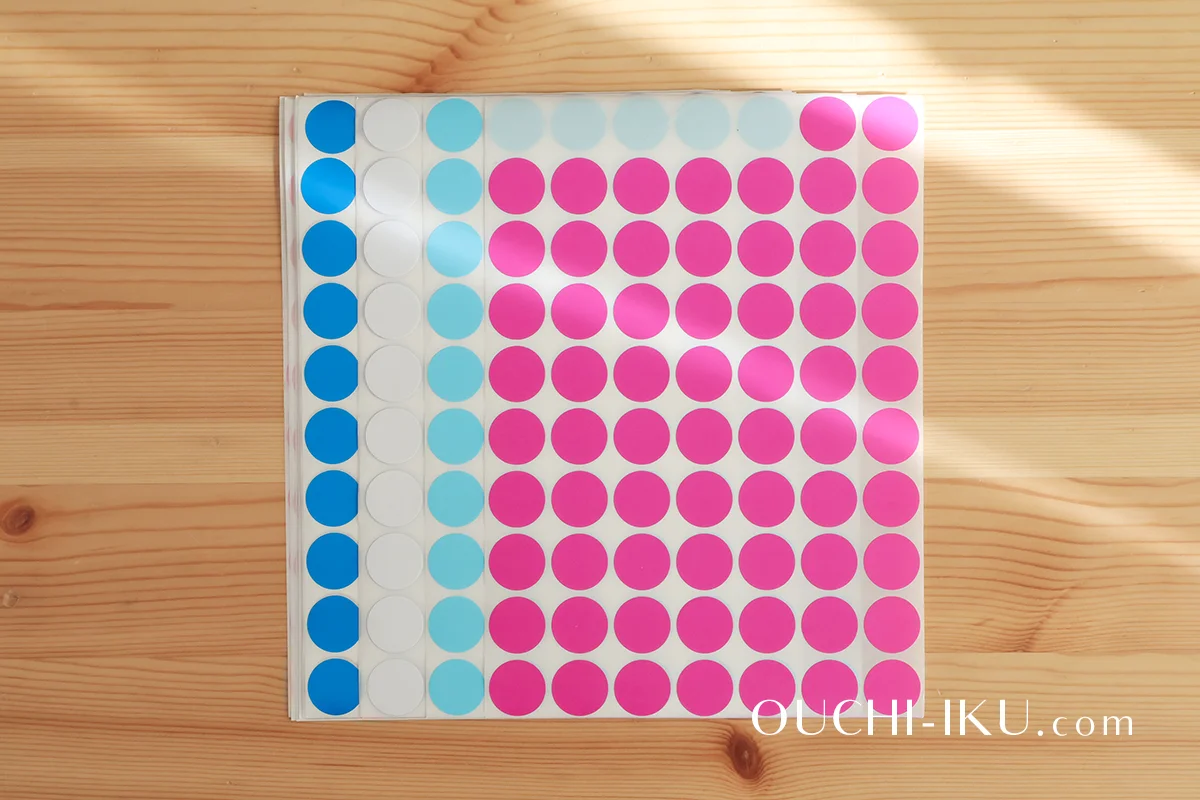

最初にトライする大きさは2cm程度が良いでしょう。

次の表は、年齢別シールの大きさの目安です。

あくまで目安ですが、進める際の参考にしてください。

| 年齢 | シールのサイズ |

|---|---|

| 1歳〜1歳半ころ | 2cm×2cm |

| 2歳ころ | 1.5cm×1.5cm |

| 2歳半~ | 0.8cm×0.8cm |

大きなシールが貼れるようになったら、サイズを小さくしていきます。

シールを入れる容器を用意します。

シールは色ごとに分けておくと、瞬時に好きな色を選んで貼れるからストレスフリー! 100均の仕切り付きケース、製氷トレーなどでもよいです。

我が家で使っているのは、絵の具用の「うめばちパレット」。

シール貼り遊び以外にも、ビーズのソーティング(種類別にわける)お仕事や、もちろん絵画にも使えてお得感があります♪

ちゃみ

ちゃみほかのモンテのお仕事にも役立つので、おすすめ!

うちは2皿入りでお得な感じのホルベイン製を使用。組み合わせてフタにもなります(幼児だと勢いよくあけて中のものが散る可能性もありますが……)!

こぼれ話……

最初はシールを1枚ずつ切り離して用意していました。ですが、子どもが慣れてくるとあっと言う間に何枚もこなしてしまいます。

こちらの用意が間に合わないので、今ではそのまま渡すようになりました。

現在は台紙ごと100均のフォトアルバムに入れています。大きさごとにざっくり。

最初は形や位置に注意して貼ることができません。

ですので、無地の紙(画用紙でもなんでも)を用意して、好きに貼ってもらいましょう。

次に、大きめの枠(丸でOK)を描いた台紙に貼っていきます。

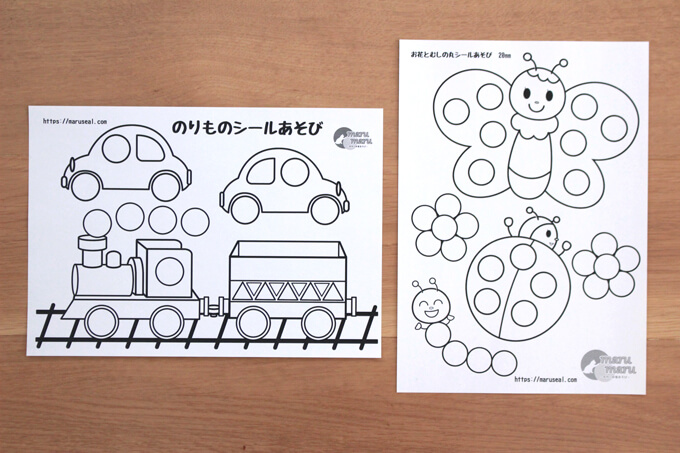

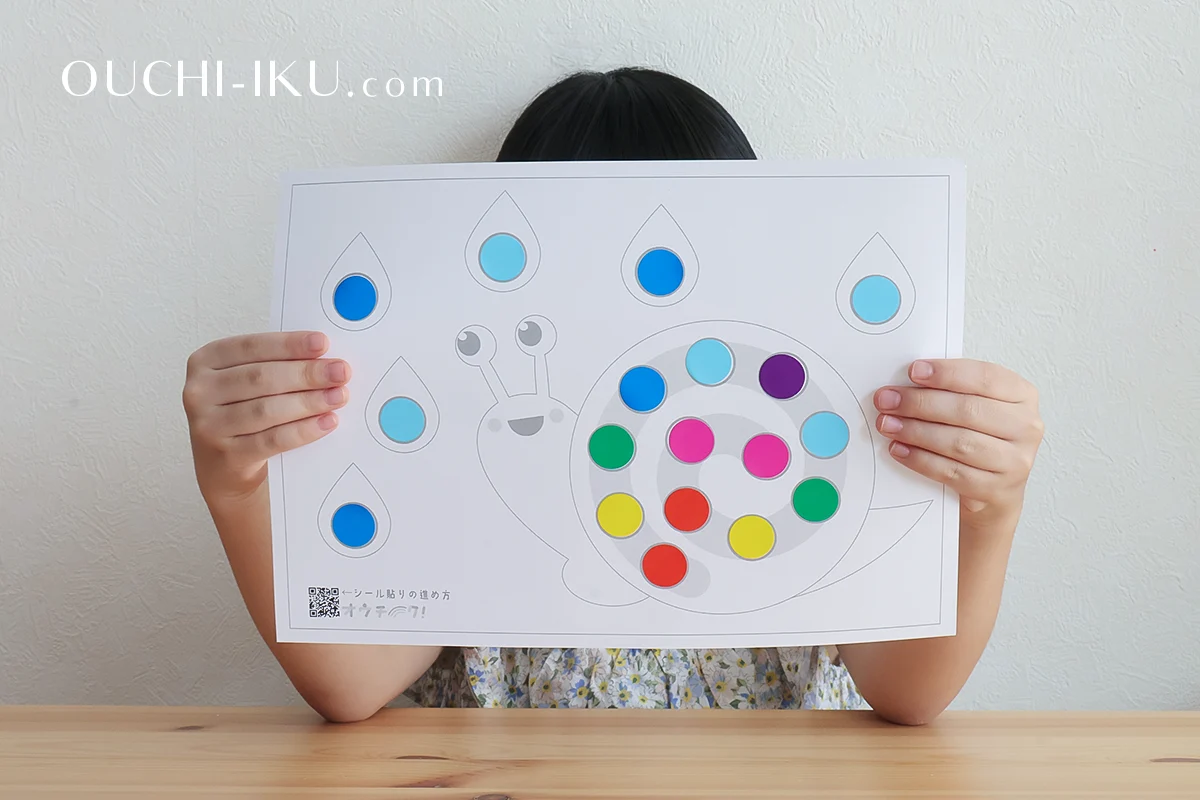

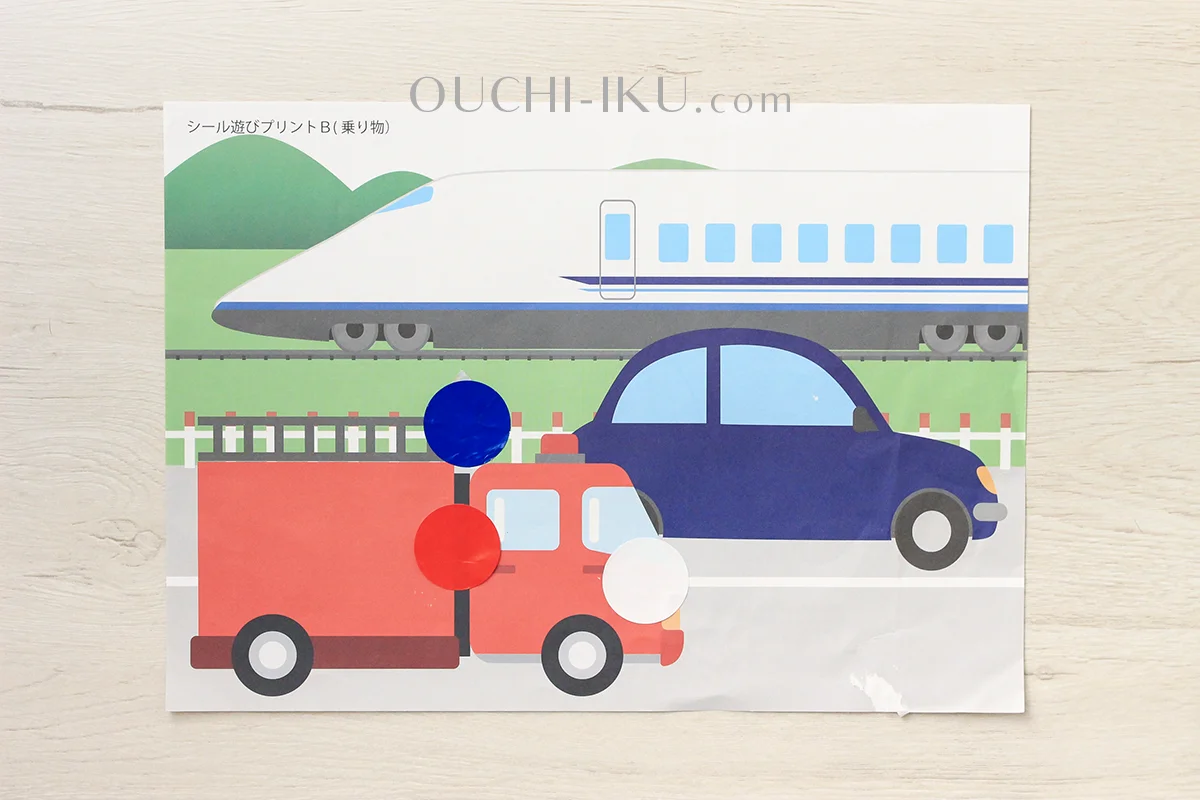

慣れてきたら丸シール専用の台紙を用意。ネットで「シール貼り 台紙」と調べると、ダウンロード配布しているサイトがたくさん出てきます。

色々な種類の台紙をたくさん印刷しておきましょう。

丸シール台紙のオススメサイト

あとで書いていますが、ほとんどの丸シールサイトがキャラクターをパクった著作権違反の台紙を配布しています。ここでは本当に信頼できるところだけリンクしました。

オウチーク!

当サイトです!

イラストのかわいさ&子どもの取り組みやすさにこだわって作っています。

自由に貼れる、大きめ枠の台紙もあります。

まだ数は少ないですが、どんどん増やしていきますね!

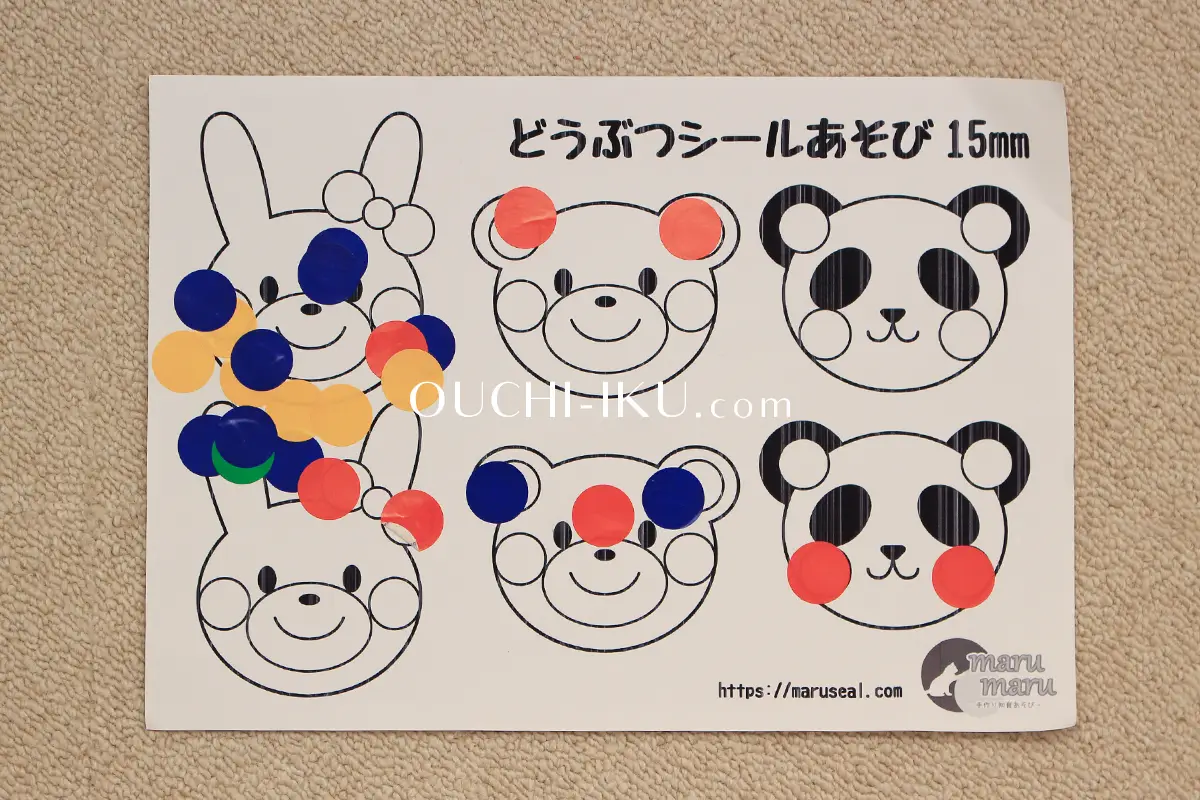

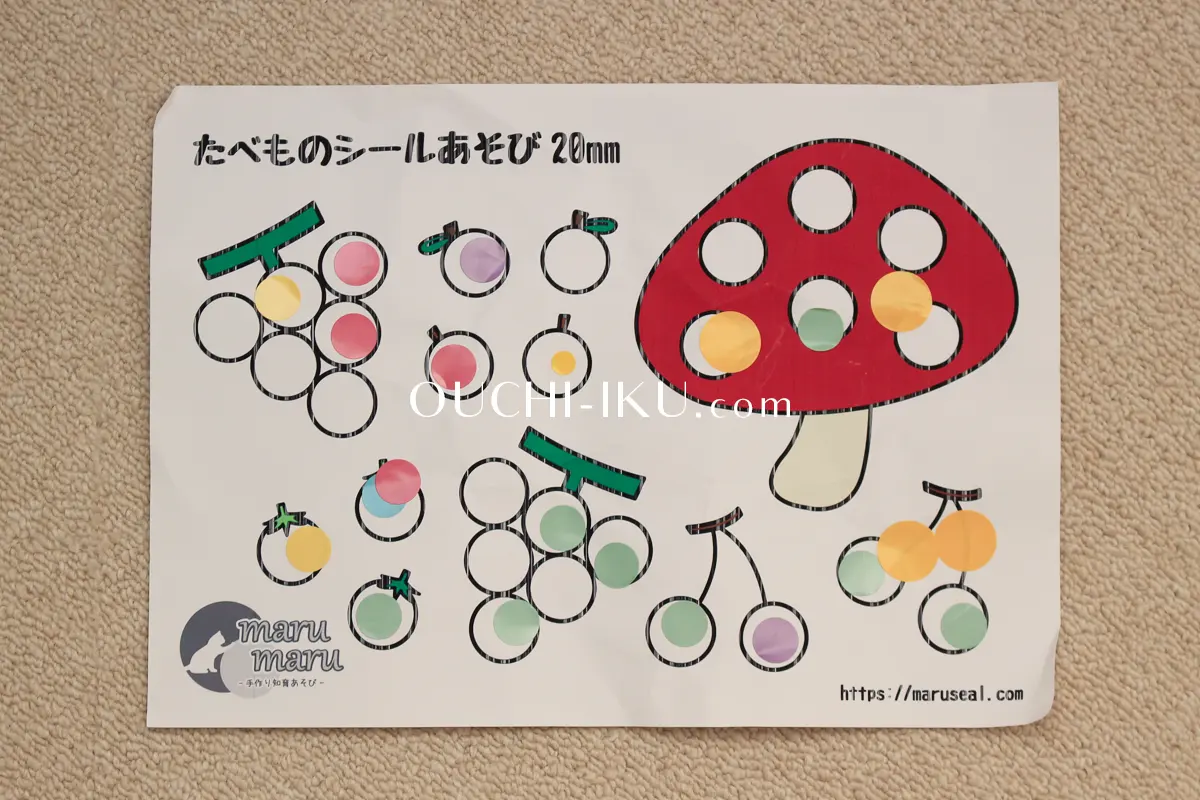

marumaru-手作り知育あそび-

marumaru-手作り知育あそび-は、とても可愛くてクオリティが高い丸シール台紙を配布しています。

季節の台紙も多く、完成させれば作品としても楽しめます。

丸シール台紙といえば、まずはココ! という感じです。

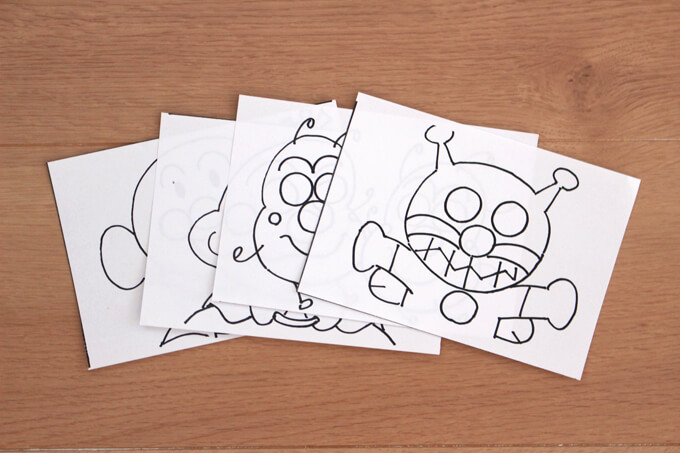

こども教育図鑑

シンプルなイラストがイイ!

とても役立つのが、台紙が4つに分かれている点。

そのままでも遊べますが、切り離すこともできるので、コンパクトになります。

外出のお供にも便利です。

>> こども教育図鑑

シールの数は2個~数十個くらいと幅広いので、お子さんのレベルに合わせて選んでみてください。

手描きもオススメ

もちろん手描きでもOK! 丸シールの周りをぐるっと囲むようになぞれば、それだけで形合わせができる台紙になるんです。

ちいくまちゃん

ちいくまちゃん好きな絵で作ると楽しさも倍増だね~!

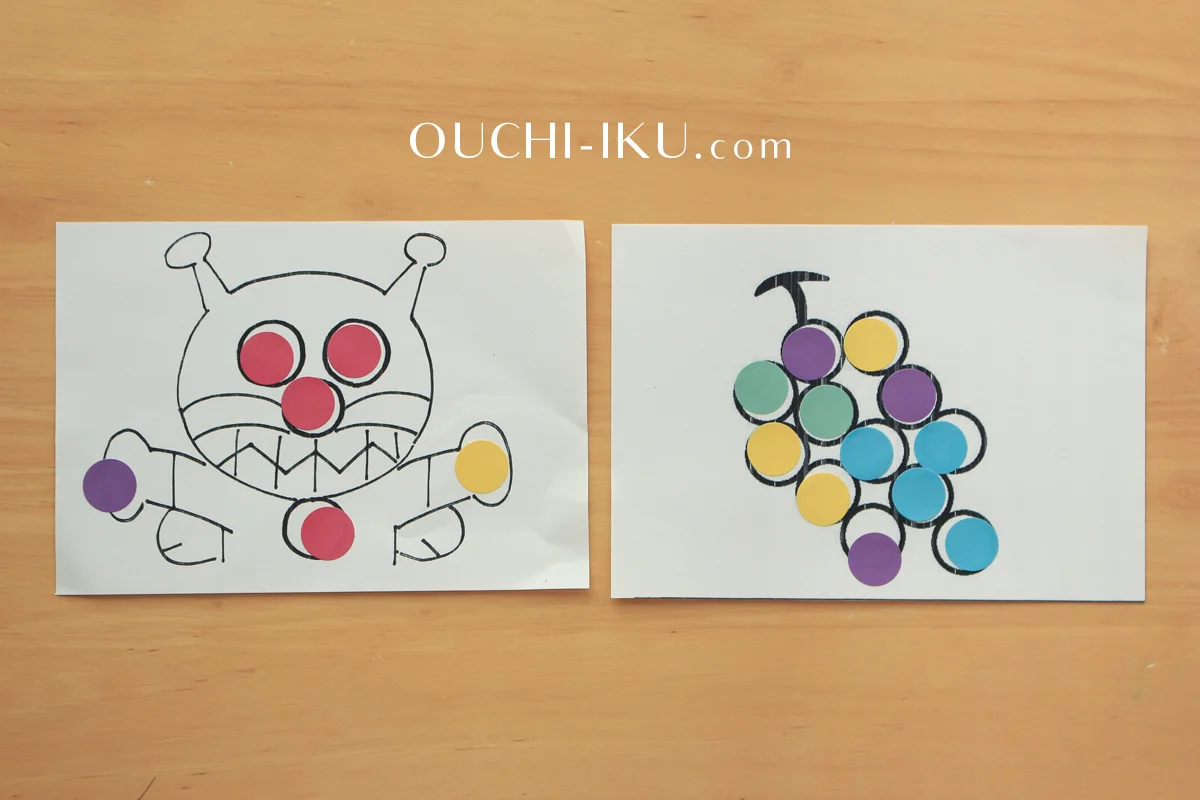

うちの娘はもっぱらアンパンマンキャラで作ってもらいたがります。

アンパンマンキャラは顔のパーツが丸で構成されているので、台紙にしやすいんです!

▼こういうドリルの絵を参考にすると、手描きでもやりやすいですよ。

アンパンマンを含め、キャラクターものには著作権があります。

キャラのイラストを使ったシール台紙は個人がたくさん配布していますが、基本的に許諾を得ていないため著作権法違反になります。

家庭内での使用に限り、イラストを真似してパパママが作る複製は認められます。

この点ご注意くださいね。

プリンターをお持ちでなかったり、用意するのが大変という方には、すでに大量に印刷されたセット商品もあります。

シールをはがした後のはく離紙を入れる容器です。遊び終わったらゴミ捨てまでをして完了です。

ちいくまちゃん

ちいくまちゃんゴミを捨てるってところは普通のシール遊びではしないよね(パパママごめん……)。

ちゃみ

ちゃみぜんぶ自分でやる、というところがモンテッソーリ式なのね。

ちゃみ

ちゃみはく離紙から1枚ずつはがすのも難しいから、指先が鍛えられるわね。

上記の4つのアイテムをまとめておけるトレーを用意します。

トレーの重要性は「モンテッソーリのトレー・カゴの選び方とおすすめ品。自立を促す重要グッズ、さっそく用意しよう」という記事の中でもまとめています。

子どもが自分で教具棚からセットを出し、自分でお片付けできるので、どんどんやろうという意欲が育ちます。

シール貼りセットは4つも乗せるものがあるので、大きめのトレーを選んでくださいね。

我が家で使っているのは、パール金属のトレーです。

▼みんなの教具棚も参考に、並べてみてくださいね。

いざ、実践!

モンテッソーリ式シール貼りの進め方と、うまくこなすためのポイントをまとめました。

シール貼り遊びは、以下の流れで行います。

好きな色を選んで取ります。

好きなだけシールを貼ったら、容器にたまったはく離紙をごみ箱に捨てます。

遊んだあとのお片付けを習慣にすることで、今後工作遊びで出たごみの処分もできるように。

またおもちゃなどのお片付け習慣にもつながっていきます。

ちいくまちゃん

ちいくまちゃんここまでできたらシール貼り名人だね!

いきなりシール遊びセットを渡しても、子どもはどう進めるかが分かりません。

まずはやり方をゆっくり見せましょう。

モンテッソーリ教育本によると、子どもは大人の8倍動作がスローなんだそう。

過度にゆっくり見せる必要はありませんが、動作をひとつずつ明確に切り離して見せるのがポイントです。

ちいくまちゃん

ちいくまちゃんあんまり早いとマネしたくても追いつかないよ~。

また、あれこれ言いながら見せると子どもは混乱してしまうので、動作のみを見せるようにします。

シンプルなほうが、スッと入ってくるということですね。

▼おうちモンテッソーリ教育のバイブルである、こちらの本を参考にしました!

今ならAmazonAudible会員は0円(無料)で本の内容をすべて聴けます。聴く本なのでスッと耳に入ってきますよ。

▼登録方法は以下の記事へ

シールがうまくはがれない場合は、はく離紙の角を折っておくとやりやすいです。

ちいくまちゃん

ちいくまちゃんペロッとすぐにはがせるよ♪

もしなかなか枠にシールを貼れないときはどうする?

最初は誰だって枠内にシールを貼るのは難しいもの。丸シール専用の台紙ではなく、ただの紙に貼ることから始めます。

ちゃみ

ちゃみ真っ白な紙が一番シンプル。色紙に貼っても面白いですよ。

好きなところにシールをペタペタ。シールをはがして貼るという作業にも慣れていきますよ。

決まりがない分、不思議できれいな図形になったりもします。

とにかく色々と子どもに試してもらいましょう^^

もう嫌! となってしまう子には、遊びの要素を強くするのもおすすめです。

市販のキャラクターシールブックは楽しいですし、貼ってはがすがしやすいようになっています。

ただ、細いシールが含まれていると千切れやすくショックを受ける子もいるようです。内容をチェックしてみてくださいね。

ちゃみ

ちゃみぷしゅぷしゅは、単純な形も多くてよかったです。

なんども貼ってはがせるので、練習にいいみたい。

次に、丸シール専用の台紙を用意して貼っていきます。

なぜ丸シールが良いのかというと、●はどの向きで貼っても大丈夫だから。

例えば、三角▲などは貼る向きを合わせないとずれてしまいますよね。

貼る部分が円形だと向きを気にせず貼ることができるので、やりやすいと思います。

ちゃみ

ちゃみうまく貼ろうとしている姿が見られたら、たくさんほめてあげましょうね♪

声掛けを通して、意欲がさらに高まりますよ。

ここまでの丸シールの取り組みができたら、形がある台紙にもチャレンジしていきます。

慣れてきたら子どもに好きな台紙を選んでもらいましょう。

さらにステップアップして、四角や三角など貼る向きがあるドリルに挑戦していっても良いと思います。

\おすすめドリル/

すでにシール貼りに慣れている場合でも、貼ることが楽しくて好きなように貼っていってしまうかもしれません。

正しい向きを意識することはとても難しいことなので、うまく貼れなくても頑張りを評価してあげましょう。

ちいくまちゃん

ちいくまちゃんちょっとうまく行かなくても、応援してもらったからまたやるぞ~! ってなるよ。

最終的には、シール貼り遊びで次のようなことができるようになります。

シール貼り遊びの最終目標

過去のものと現在のものを比較したら、きっと成長が感じられるはずですよ!

うちの娘のシール貼りデビューは、生後9ヶ月のとき。

ベビーパークという幼児教室で、レッスンの一環として行いました。

このときやったものは色合わせの要素があったのですが、当然意味がわかるわけなく、好きなところに貼っています。

このときの体験がとっても楽しかったみたいで、すっかりシール貼りのトリコになっちゃいました!

好きなところにたくさん貼っていたりもしますが、丸の中にもしっかり貼れています。

マステで枠を作って、作品風に飾りました♪

貼り終えたものは飾っておくと、成長を一緒に喜ぶことができますよ。

だいぶ丸の中に貼れるようになりました。

幼児は集中力が持たないと言われますが、シール貼りは20分くらい黙々とこなしていて驚きます。

色も考えて選んでいる様子がうかがえますね。

ちゃみ

ちゃみばいきんまんの目が赤い!

多分、コキンちゃんに泣かされちゃったのでしょう。

1歳後半になるとシール貼りも慣れたもので、こどもちゃれんじやベビーブックのシールも上手に貼れています。

かなりぴったり貼れていますし、2つずつ違う色で貼っていく等の工夫もしています。

塗り絵もして、作品として完成させようとしていました。

幼児通信教育教材の「ポピー」はほかの教材に比べてシールのワークが多くて、すごく喜んでいました。

手指を器用にしながらしっかり知育したい方におすすめの教材です。

モンテッソーリ式シール貼り遊びをすると、楽しみながら手先の器用さをはじめとしたチカラがぐんぐん伸びちゃいます。

シンプルな遊びなのに、子どもにとって必要となる基本的な能力のトレーニングになっちゃうんですよね。

シールは100円ショップで買えますし、お手軽に知育ができちゃうのも良いところ。

ちゃみ

ちゃみいっぱいはがしていっぱい貼って、楽しみながら伸びてもらえちゃう!

ぜひ記事でご紹介したやり方を参考に、手先の力を育てていってほしいと思います。

お子さまの手先を器用にする

人気シリーズ

こちらも参考にしてくださいね。

丸シール台紙はこちらです。

コメント