子どもが一つのことにこだわったり、いつも同じ場所や順番でないととてつもなく嫌がるとき。

もしかしたら、モンテッソーリ教育でいう「敏感期」かもしれません。

この敏感期を知ることで、子どもがする行動の理由がよく見えるようになって、子育てにもゆとりが出てくるようになりますよ。

ちゃみ

ちゃみ単なる“ワガママ”ではなく、「あっ今が敏感期なんだ!」と納得することができます。

この記事では、モンテッソーリ教育の敏感期について、どんなものかを解説。

敏感期を子どもの成長に活かすための、おうちでできる子育てのヒント、その時期に与えたい教具についてもまとめています。

ちいくまちゃん

ちいくまちゃんおうちでモンテッソーリ教育中なら知っておきたい!

モンテッソーリ教室に通っている人も、おうちでの活動の参考にしてね。

▼敏感期について、もっと詳しく知りたいならこちらの書籍がおすすめです。

▼おもちゃサブスクでモンテッソーリ教具をレンタルするのもおすすめ。成長に合わせて変えていけて子どもを伸ばしてあげられます。

ちゃみ( インスタ @charmytoko)

Instagramフォロワー11.2万人。

知育・おもちゃクリエイターママで、モンテッソーリ教具本にも知識を提供。教材研究が得意。娘は年中・年長で偏差値70。

ベネッセ幼児教材公式アンバサダー/明治クラフトアンバサダー/Yahoo!をはじめとする各種メディアで執筆中/元教師

モンテッソーリ教育は、イタリアの女性医師マリア・モンテッソーリによって構築された教育法です。

マリアは知的トラブルを抱えた子どもたちの治療教育の経験から、子どもの集中する力を発見しました。

子どもたちの好奇心を観察し、それに応える環境や教具を準備したところ、大人の常識では考えられないくらい目覚ましく成長したといいます。

幼少期は周りの環境と関わり合いながら将来にわたって必要な力を得ようとする時期。

そして環境の中から、今自分はどんな能力を伸ばせばよいのか、必要な要素を探すための感受性が豊かになっている時期があります。

自分を伸ばそうとしてひとつのことに夢中になる時期

これを敏感期と呼びます。

娘が珍しく静かだな~と思い様子を見てみると、ママの化粧ポーチのファスナーを何度も開け閉めしているところでした。

3歳くらいまでは手指を使ってみたいという衝動に駆られる「運動の敏感期」にあります。

ファスナーを開け閉めするのは、“今自分はつまみを引っ張る練習をしなければならない!”という本能的な課題をこなしている最中だったのですね。

敏感期は、子どもが「成長したい!」とひとつのことに夢中になる時期ということが分かりました。

成長に従って内面の変化があり、夢中になる対象も変わりますので、敏感期の形も変わってきます。

ここでは、7つの種類を表でご紹介します。

敏感期の種類

| 種類 | 年齢 | 特徴 |

|---|---|---|

| 秩序 | 6か月〜4歳 | 順番・場所・習慣や所有物にこだわる時期 秩序が乱れると不機嫌になってしまう |

| 運動 | 6か月〜4歳半 | 生活に必要な運動能力を獲得しようとする時期 自分の意志で体を動かせるようになるように練習する |

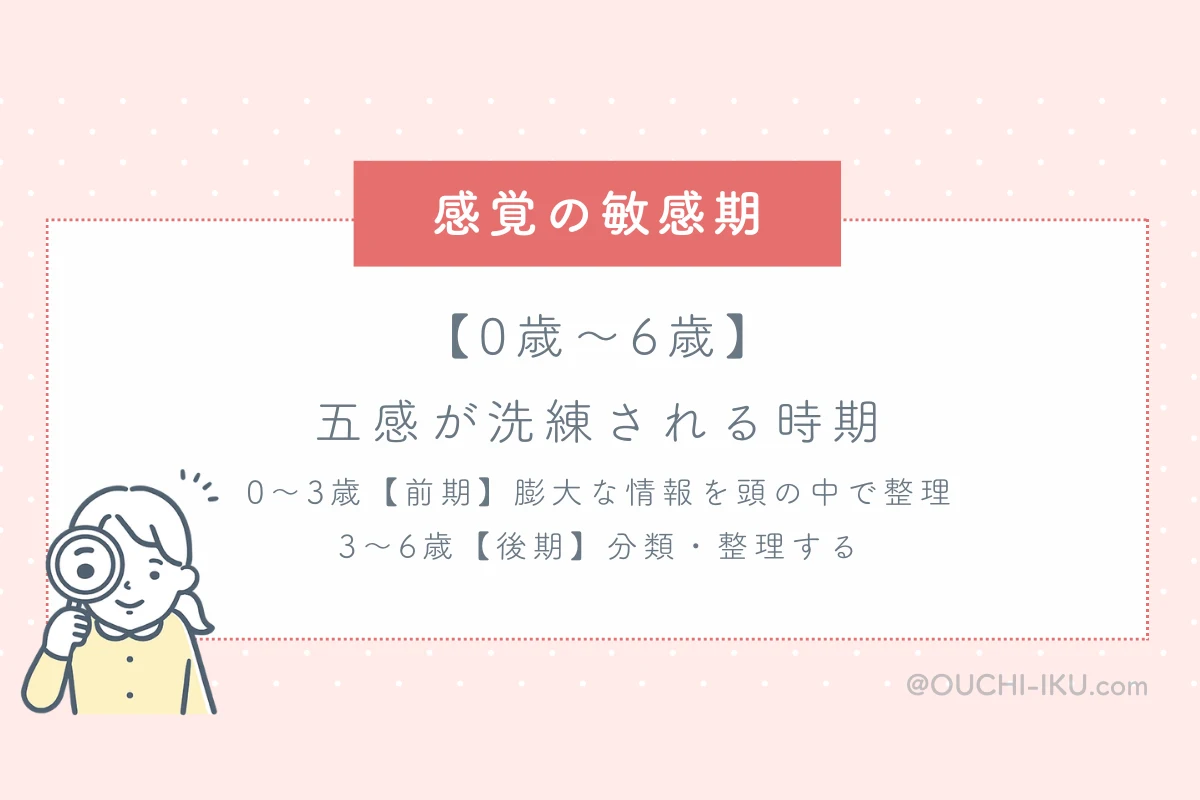

| 感覚 | 0歳〜6歳 | 五感が洗練される時期 0〜3歳【前期】膨大な情報を頭の中で整理 3〜6歳【後期】視覚・聴覚・触覚・嗅覚・味覚という特徴に従って分類・整理する |

| 言語 | 胎生7か月〜5歳半 | 母国語をどんどん吸収する時期 |

| 数 | 4歳〜6歳 | 数字を数えたり、読み上げたりするのにハマる時期 |

| 文化 | 4歳〜6歳 | 言語や数以外に興味が出てきて理科・社会科等に触れる |

| 礼儀 | 3歳〜6歳 | 社会性が出てきて挨拶・マナーを身につける時期 季節の行事なども学ぶ |

敏感期の時期

秩序の敏感期は、順番・場所・習慣や所有物にこだわりがある時期。

まっさらな状態で生まれた赤ちゃんは、世の中のことをものすごい勢いで理解していきます。

周りの状況を「秩序」として焼き付けるように記憶していくんですね。

この秩序が乱れると不機嫌になってしまうので、いつもと同じ順番・場所などを守ってあげることがポイントになります。

次のような普段とちがうことがあるだけで、不機嫌になったりしたことはありませんか?

ちゃみ

ちゃみうちの娘も、いつもと違うスプーンからは食べなかったことが何回かありました。これが“秩序”かも。

お出かけ前に「これはちがう!」とごねることが多くて、けっこう大変でした……。

けっこう大変な秩序の敏感期には次のような対処法が必要です。

大人にとっては、一見すると単なる「わがまま」ととらえがちな秩序の敏感期。

ですが、知識を持って子どもの秩序作りを見守ることができれば、わりと穏やかに過ごすことができます。

ちゃみ

ちゃみモンテッソーリ教育では、2歳ごろにみられるイヤイヤ期も秩序の敏感期で理解することができるって言っていますよ。

知っているだけでトクする知識ですよね。

そして、大人はなるべく「いつもと同じ!」。これを心がけましょう。

0歳~3歳は全身運動の敏感期、3歳~6歳はより洗練・調整された運動の敏感期

運動の敏感期は、生活に必要な運動能力を獲得しようとする時期。自分の意志で体を動かせるようになるように練習しています。

ちゃみ

ちゃみ「運動」と聞くと、本格的な体操などをイメージしますが、そうではなくて、動作や動きのことを指します。

6歳までの間に、子どもは運動の敏感期を2回経験します。

特に3歳までの第一の運動の敏感期では、はいはいや歩くなど全身を使った運動能力を獲得します。この時期が、はいはいから歩くステージへと進むための体幹を鍛える期間でもあります。

3歳以降の第二の運動の敏感期では、徐々に手指を使った微細な運動能力も獲得していきます。

全身運動は、保育では「粗大運動」とも呼ばれるもの。生きるために必要な運動能力を獲得します。

子どもは、この時期に次第に行動範囲を広げ、積極的に周囲を探索します。

大人としては、子どもを無理にベビーカーに乗せたり、手を貸したりするのではなく、子どもが自分でできることを増やすようにサポートするように努めましょう。

ちいくまちゃん

ちいくまちゃん自分でいっぱいあるけるようになるために、がんばってもらおうね~!

時には危険な行動をとることもありますが、可能な限り子どもの挑戦を見守ることが重要です。

ただし、明らかに危険な状況では子どもを守るべき。安全な環境であれば、子どもの挑戦を受け入れ、成長を促してあげましょう。

3歳からは、力任せではなく、より洗練・調整された動きを獲得しようという意欲が高まります。

具体的には、歯磨きをしたり、服のボタンを留めたり、靴を履いたりといった日常的な運動を通して、子どもは自分が何ができるか、そしてどのように役立つかを理解していきます。

この段階は、子どもが自立するための基礎となる重要な時期でもあります。

行動のあらわれとしては、「いたずら」があります。

どの子もやるナンバーワンといえば、ティッシュをどんどん出しちゃう行為がありますね!

ちいくまちゃん

ちいくまちゃん夢中になっていたずらをするのは、運動の敏感期だからなんだ!

大人になるためにぼくたち必要なことなんだよ~!

この時期に必要な運動を獲得していると、その後より複雑な運動にチャレンジしたいという意欲にも繋がってきます。

子どもがいまやりたい動きを心行くまでさせてあげること、それが運動の敏感期のポイントです。

かといって、料理に使うものなど身の回りの物を何でもかんでも敏感期の道具として使われてしまったら困りますよね。

そこで役立つのが「教具」です。

モンテッソーリ教育では、子どもの成長を援助するために用意したものを教具と呼んでいます。

教具があれば、“落とす”といった子どもの興味を絞り込み、いまやりたい動きを心行くまでできるようになります。

いくつか運動の敏感期の教具をご紹介しますね。いずれも簡単に手作りできます。

▼0歳の手指を鍛える教具まとめ

▼4歳くらいから取り組めるモンテッソーリのハートバッグ作りとぬいさしの取り組み

感覚の敏感期の感覚とは、視覚・聴覚・触覚・嗅覚・味覚といったいわゆる五感のことで、五感が洗練される時期のことです。

0歳からさまざまなことを感じて過ごしてきた赤ちゃん。それまでに吸収した膨大な情報を頭の中で整理し、理解したいと思うようになります。

3歳くらいになると、視覚・聴覚・触覚・嗅覚・味覚という特徴に従って、ものごとを区別していきます。

この時期は、子どもが情報をスポンジのように吸収する時期。

この吸収は大抵無意識に行われるため、子どもには「本物」に触れる機会を多く提供することが推奨されています。

ちゃみ

ちゃみ例えば木のおもちゃや布おもちゃなど自然で優しいもので遊ばせたり、お散歩中に自然の物を見せたり触らせたり、って感じですよ。

▼木のおもちゃがレンタルできるサブスクを取り入れてみるのもおすすめです。おもちゃの定期的な入れ替えもできて子どもに合った知育ができます。

おうちモンテッソーリ教育では「つよいこグラス」というガラスのコップが人気ですが、これも割れる可能性があるグラスという「本物」が好まれているからです。

グラスが割れるのはもちろん危ないのですが、そういった経験を通して知識が増えていくのです。

この時期には、前期で吸収した情報を五感を使って整理し、言語化するようになってきます。

具体的には、おもちゃを色や形でまとめてみたり、大きさ順に並べたり。

この段階では感覚教具を用いて、五感を活用する活動が行われます。

感覚の敏感期には、モンテッソーリ教具が欠かせません!

例えば、有名な「ピンクタワー」は視覚と触覚を、「雑音筒」は聴覚を、「色板」は色彩識別能力を訓練します。

具体的に説明すると、「ピンクタワー」はピンクの立方体を積み重ねてタワーを作るものですが、ちがうのは大きさだけ。

自分で比較をして、だんだん大きくなる/小さくなるを積めるようになります。

ちゃみ

ちゃみ一般的な知育玩具だと、コップ重ねとかもそうね。

この経験をたっぷりすることで、将来も秩序だって物事を考えられるようになります。

▼感覚の発達を促す教具をご紹介します。モンテッソーリの色ボトルと色板は手作りできます。

聞く・話すは0歳~3歳くらい、書きは3歳~5歳くらい、読みは4歳~5歳半くらい

言語の敏感期は、母国語をどんどん吸収する時期。

「聞く⇒話す⇒書く⇒読む」の順番で訪れます。

赤ちゃんはお腹の中にいるときからママやパパの声を聞いて過ごし、3歳くらいで言語活動が活発になってきます。

おおむね3歳までに母国語をほぼ習得するといわれています。

ちゃみ

ちゃみおなかの中にいるときから言葉を吸収しているのね。

そう、もっとも長い敏感期なんです。

見たものや聞いたものをどんどん吸収していくので、パパママがたくさん話しかけて語彙を増やしてあげられると良いですね!

書きの敏感期は読みよりも早くやってきます。絵と一緒に文字のような図形を描いたりも。

手指を動かしたい「運動の敏感期」とも重なるので、読むよりも先に自分で書いてみたいと思うのですね。

▼年齢別のお絵描きの傾向・やり方とおすすめの幼児向け鉛筆を解説した記事もあります。

読む敏感期のころは、口周りの筋肉のコントロールが向上します。これによって「早口言葉」などの言語に関するゲームも楽しめるようになります。

幼児教材「こどもちゃれんじ」の4~5歳向け「すてっぷ」でも、早口言葉を楽しむコンテンツが満載でした。

この時期は、言語スキルを高める絶好のチャンスと言えるでしょう。

ちゃみ

ちゃみよく、保育園でお友だちと手紙のやり取りをしています。

これも“書きの敏感期”かな?

言語の敏感期で一番大切な教具は「親子の日常会話」です。

モンテッソーリ教育では、「言葉遊び」という活動があります。

「今日は保育園で何をした?」

「誰とした?」

こういった質問をして会話を続けます。

これが子どもの語彙を増やしたり、その後の書く敏感期・読む敏感期にもつながっていきます。

まだ会話ができない赤ちゃんには、起きていることを実況中継するのも良いですね。

もちろん、絵本の読み聞かせもおすすめですよ。

▼赤ちゃんへの言葉の教え方として、具体的に我が家が取り組んだことをまとめた記事もあります。

モンテッソーリ教育では、言語に関する分野も手を動かしながら学んでいきます。

まずは、文字を知り、手を作ることが大切です。

文字を書く練習をする前には、洗濯ばさみのおもちゃなどでさまざまな指の動きを習得しておくと良いですね。

また、色んな字を壁に貼っておいたり絵本を手の届くところに置いておくと、自ら読み始めます。

▼我が家では、0歳のときは赤ちゃんに合わせた高さのダンボール絵本棚を手作りし、その後市販の表紙が見える絵本棚を導入しました。

数も文字と同じように日常生活にあふれているもの。

数字を数えたり、読み上げたりするのにハマるのが数の敏感期です。

数を確認したいのと同時に、大きな数というものにも憧れます。

ちゃみ

ちゃみ知っている限りの大きな数が100だから、とりあえず100っていうの……かわいい!

モンテッソーリの算数教育では、1000個のビーズを使って大きな数に触れる機会もあります。

3歳ころには5くらいまでカウントできる子は多いですが、多くはただ呪文のように唱えている状態。

目の前のものの量とカウントが一致し、いよいよ数の敏感期! というのは4歳後半と遅いんです。

数教育にはやり方があるので、また別記事にまとめますね。

手指を使いたい「運動の敏感期」とモノを区別したい「感覚の敏感期」が重なることから、モノに触れ、分けたり集めたりするところから始めると良いとされています。

▼うちでは、おままごとに使うおはじきをまとめる作業をして、数が身に付きました。

文化の敏感期は、もっと世の中を知りたい! と思う時期。言語や数以外に出てくる興味や関心のことです。

同時に社会性が芽生えてきます。日常のあいさつや季節の行事などにも興味津々。

ちゃみ

ちゃみ大人のしぐさをまねてみたりもしますよね。

一部の子どもは特定の分野に強い興味を持ち、〇〇博士のようにその得意分野を深く探求することがあります。

この敏感期は、子どもが自分の興味や才能を発見し、それを伸ばす大事な時期と言えるでしょう。

お子さんごとに興味の方向が変わってくるので、図鑑や絵本を使って好奇心に付き合ってあげてくださいね。

▼図鑑や絵本を使って好奇心に付き合い、お子さん3人とも公立高校から東大に合格させた杉政ママのお話も要チェックです。

礼儀の敏感期は、おおよそ3歳ころから始まります。

この時期は、子どもが社会性、道徳心、倫理観を形成する重要な過程。あいさつ、ルールやマナー、季節の行事などを大人が行う様子を見て学びます。

そのため、大人が模範となる行動を常に意識することがとても重要!

これは家庭内だけでなく、公共施設での行動にも当てはまります。子どもは常に大人を見てそれを模倣することで、色々なことを学んでいくのです。

ちゃみ

ちゃみ特に言葉遣いは普段から気を付けておきたい!

こうした人との話し方のマナーに関しての絵本もあるので、一読しておくと親子ともに役に立ちますよ。

娘

娘ふわふわことばで話せるようになるー!

敏感期の子どもはこだわりが強く、何でも「自分でやる!」の一点張りになることも。

ちゃみ

ちゃみ毎度毎度、困っちゃうのが親のホンネ……。

敏感期の子どもには、どう接すればよいのでしょうか。

ポイントは、6つあります。

自分のことは自分でやりたがる子どもに、チャレンジする機会を与えてあげましょう。

うまくできないからと大人がしてあげるばかりでは、将来自分で何もしない子になってしまいます。やりたがるならやらせてみましょう。

うまくできる工夫もしてあげられると良いですね。

我が家では生後10か月くらいから娘が自分で靴下を履きたがったのですが、もちろんうまく履けません。

そこで大人用のスニーカーソックスを与えたところ、履くことができました!

簡単に脱ぎ着できるので、嬉しそうに何度もチャレンジしていましたよ。

娘

娘おおきくなってからも、じょうずにできてるよ~!

サイズが大きすぎる道具も大人の手を借りなくてはならないので、うまくできません。

道具が自分に合ったサイズのものだと扱いやすく、上達します。

100均でミニサイズのホウキなどが調達できるので、お子さんと一緒にチェックしてみるのも楽しいですね♪

敏感期は、お手伝いもしたがります。

大人のお手伝いをすることで、家族の一員だと認めてもらえる気持ちになるのです。

食べ物を運ぶ、お皿を並べるといった、子どもがやりたがるお手伝いをさせてみてください。

1歳になったうちの娘は、洗濯物を干すためにカゴから取り出すお手伝いが大好きです。

ちいくまちゃん

ちいくまちゃんハーイ! ってゴキゲンでお手伝いしてるよね。

何かに夢中になっているときは、やり遂げるのをじっくり見守りましょう。

そのうち何にハマっているのかが分かるようになり、興味をひくものを与えてあげることができるようになります。

▼ひたすら鉛筆を削るのにハマっている子ども……

また、夢中になっているということは、それだけ集中しているということ。

子どもの集中力を伸ばすために、その様子を見守り、ヘルプを出してきた部分だけ手伝ってあげると良いですね。

そうすることで子どもは集中を続けられ、ますます探求を深めることができるんです。

あわただしい朝に、ママが選んだ服を嫌がって着ない!

子育てあるあるだと思います。

そんなとき、2パターン用意してどちらが良いか選ばせるようにすると選んでくれることが!

ちゃみ

ちゃみこっちのお洋服と、こっちのお洋服。

どっちを着る?

娘

娘こっちのピンクのにする!

自分で選んだという満足感が嬉しいみたいですね。

子どもがうまくできないとき、言葉と動作で一生懸命に伝えようとしてしまうことがあると思います。

モンテッソーリ教育では、原則として言葉と動作を一緒にして教えることはしません。

ひとつの動作をゆっくり見せ、他のものは気が散らないように片付けます。

ちゃみ

ちゃみ動作をはっきりゆっくり、が大切ね。

できなかったら、もう一度正確にゆっくり見せてあげます。この繰り返しで、子どもは徐々に動作を覚えていきます。

▼以下の記事でご紹介した『マンガ モンテッソーリの幼児教育 ママ、ひとりでするのを手伝ってね!』も、ぜひ参考にどうぞ。

子育てあるあるの悩みと、どう対応すれば良いかがわかりやすくまとまっています。

敏感期は、0歳で始まって、6歳くらいまでには消えてしまいます。

マリア・モンテッソーリ曰わく「敏感期を逃すことは終バスに乗り遅れるようなもの」。

敏感期が終わると自分でやりたいという衝動がなくなってしまうそうです。

最近は「ひねる動作」をする機会が減っていることから、コマをうまく回せない子どもが増えているそうですよね。

ちゃみ

ちゃみえっ?!

じゃあ、どうすれば……?

ただ、長い人生、何度でもやり直しはききます。敏感期を逃してしまっても、今お子さんが夢中なことを見つけようとする心構えでいることが大切です。

子どもも、自分が見守られていることを感じると受け入れられた喜びを得ます。すると、内面にある力が出てきます。

それをチャンスと捉え、夢中なことに取り組める状況を作りましょう。

子どものこだわりや思いがけない行動には、どうしてもイライラして手出し口出ししてしまいますよね。

でも、敏感期を知ると「今がその時期だ!」と分かって子どもとの生活が興味深いものになります。

知っているだけ、とてもオトクな知識なんですね。

いたずらや気まぐれも成長のための大切なお仕事。

手や口を出すのをぐっと我慢をして、子どもがひとりでできることを手伝うことが大切です。

ちゃみ

ちゃみ自立への第一歩を見守ってあげましょう!

▼おもちゃサブスクでモンテッソーリ教具をレンタルするのもおすすめ。成長に合わせて変えていけて子どもを伸ばしてあげられます。

\大ベストセラーの教具本/

\100均で作る可愛い教具/

\モンテママたちのアイディア/

『ゆる~く楽しく続く! おうちモンテッソーリの知育あそびアイデア帖』は私の作品ほか、おうちでモンテッソーリ教育をされているママさんの手作りアイディアが紹介されていて、実践本としておすすめ。

『100均でモンテッソーリ』もとてもおすすめです。

必要な材料がわかっても、材料だけでけっこう高くつくことも。その点、100均ならそろえやすい!

装丁が美しく、解説も丁寧でわかりやすいのもポイント。Amazonの「Kindle Unlimited」読み放題で無料で読めるのでぜひ読んでみてくださいね。

コメント

コメント一覧 (1件)

はじめまして。

盛り沢山の最新の情報でおばあちゃんも助けていただいてます。お陰様でモビールも大活躍してます。

ずり這いが始まりいよいよ床に物を置けなくなつてまいりました。サークルやフェンスを検討してたおりにキッズルームのお写真を見つけていいなと思いお問合せしたしだいです。白いタイプとウッドタイプがあったかと思いますが、メーカー等教えていただきたく存じます。