今回は、おうち知育でもっとも重要な「キッズスペース作り」についてまとめました。

我が家が目指しているのは、子ども目線で使いやすくて、好奇心を刺激する環境づくり。

自然と色々なものに興味を持てる空間こそ、子どもがのびのび過ごせる環境となります。

ちゃみ

ちゃみそんなキッズスペースで自由に遊ぶことが、最高の知育になると思っています!

我が家の場合はリビングが狭いので、広々自由な空間とはいかないながらに工夫して使いやすくしています。

具体的なイメージがわくよう、写真をたくさん使いレイアウトもご紹介しました。

SNSで映えるような大きなキッズスペースではありませんが、アイディアをギュギュっと詰め込んでいます。

ママ

ママリビングを子供部屋化したいな

ママ

ママ狭いスペースでどうやっておもちゃ収納を置く?

そんなパパママさんに参考にしていただけたら幸いです。

ベネッセ幼児教材公式アンバサダー/明治クラフトアンバサダー/Yahoo!をはじめとする各種メディアで執筆中/元教師

我が家は成長著しい乳幼児が2人いるので、成長に合わせてキッズスペースを随時更新しています。

スペックはご覧のとおり。

LDKは18畳です。キッチンがなぜか広くて5.5畳あるので、LDは12.5畳になります。

リビングだけだと6.5畳ぐらい? つながっている和室とかもないので、とても狭いです……。

これを踏まえて、便利に使えるような工夫をしたスペース作りをしてみました。

ちゃみ

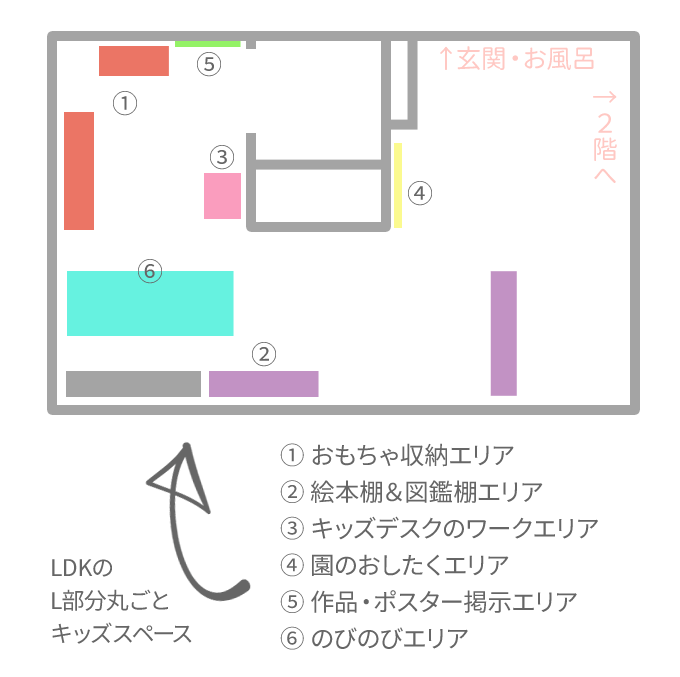

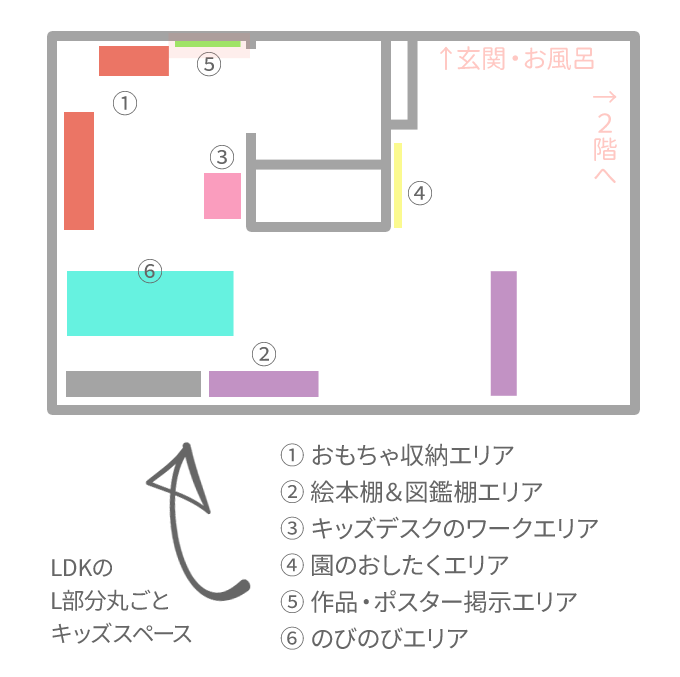

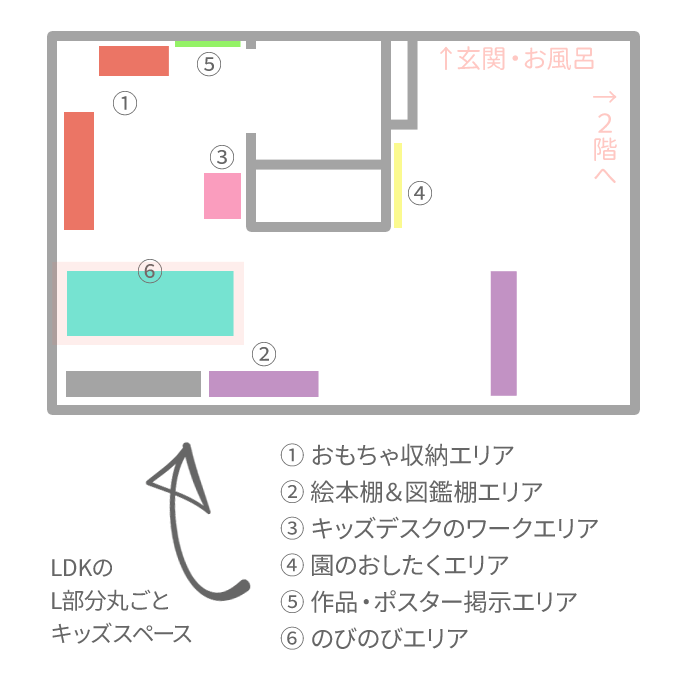

ちゃみただでさえ狭いリビング全域をキッズスペースとして整備!

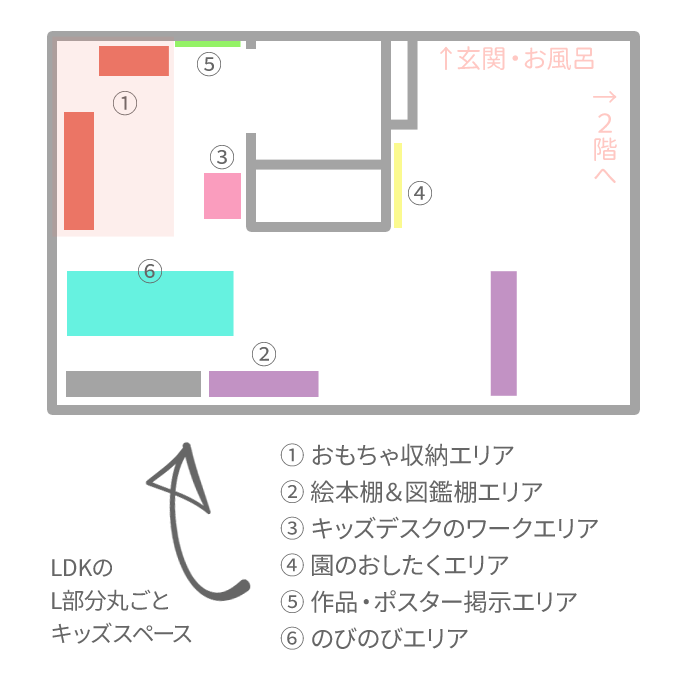

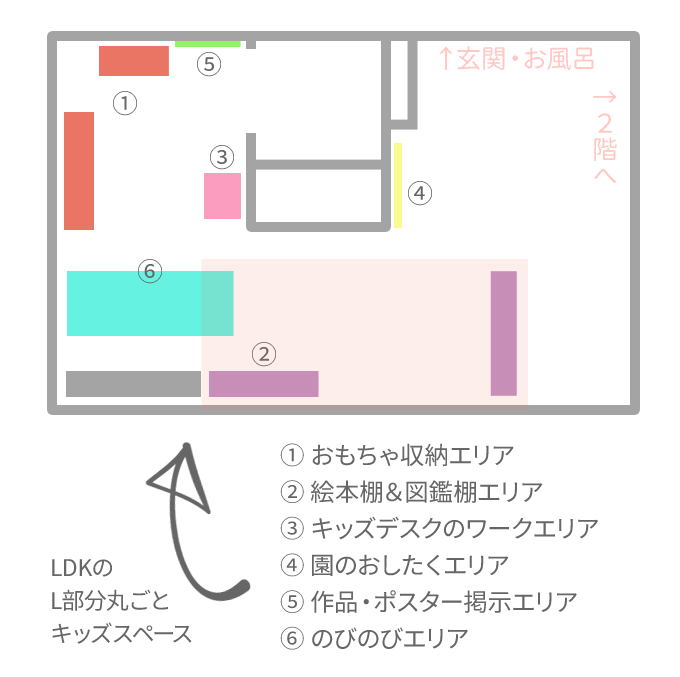

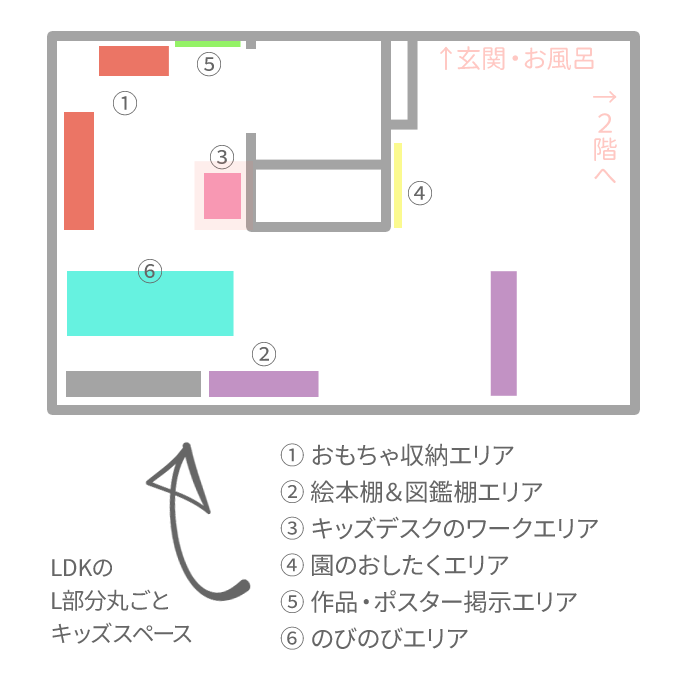

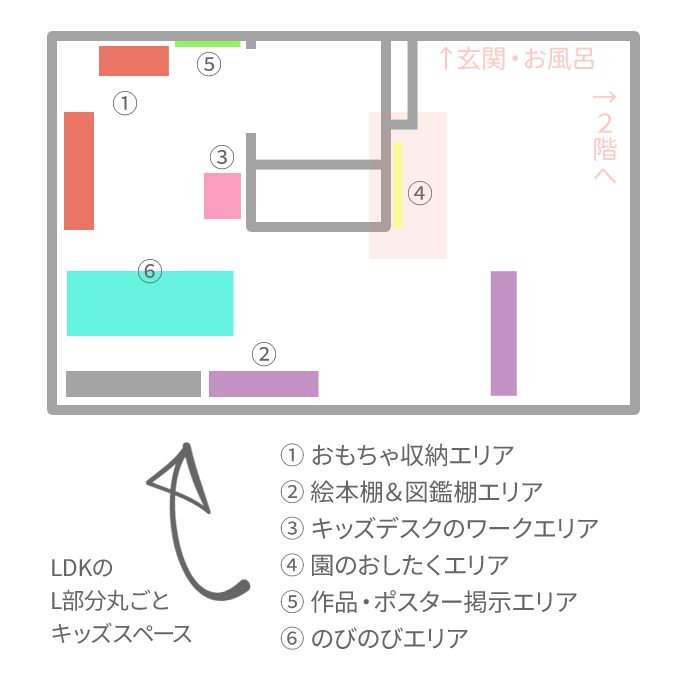

改めてエリアを分けました。

どんなエリアにしたのか順番にご紹介していきますね。

まずはおもちゃ収納エリアをご紹介します。

我が家は幼児通信教育教材を複数受講中。

独自に知育おもちゃを作ったり、買ったり、おもちゃレンタルも併用したりもしているので、どうしてもモノが多くなります。

そのため反応が良いものを残して、あとはまたブームが来るまで納戸にしまってます。

ちゃみ

ちゃみそれでもまだモノが多いので、色々と工夫しながら収納しています。

おもちゃ収納棚には、無印良品のパイン材ユニットシェルフを使用。

2歳&0歳の時期は横に3つ並べていましたが、組み替え&分離してL字型になっています。

いまSNSで人気のモンテッソーリ教育で使われる「モンテ棚」にも憧れますが、手軽に棚板を追加したり模様替えをするのにはこのシェルフがちょうど良かった!

少し背が高いものを選ぶことでタテの空間も使え、狭いスペースでも収納量は確保できています。

パイン材ユニットシェルフの活用方法については別記事で詳しく解説していますので、ぜひあわせてお読みください。

ちなみにモンテッソーリ棚といえば、ブロック社に代表される二段くらいの棚。

こちらも皆さんの実例を紹介していますので、人気&おすすめモンテ棚の記事をぜひ参考になさってくださいね。

収納としては、4歳&2歳児でも取れる高さにしつつ、おもちゃを種類ごとに分けています。

自分で片付けができる環境を整えることが、狭いスペースでは大切だと思っています。

親としても片付けやすく、リビングが整理整頓された状態を保ちやすくなります。

それから、大きなおもちゃ棚を囲むように、広げて遊ぶおもちゃコーナーとお人形遊びコーナーも用意しています。

ここの前は「⑥のびのびスペース」になっていて、おもちゃを広げて遊べます。

現在受講している通信教育「こどもちゃれんじ」の収納については、別の記事にまとめました。

教材量や収納方法について載せていますので、収納にお悩みの方、教材が増えるのが心配で受講に踏み切れていない方はぜひご覧くださいね。

絵本棚を2か所に分けて置いています。間にはダイニングテーブルがあります。

実は絵本があふれかえっているので、厳選して収納したいと思っているところです。

ちゃみ

ちゃみ入らないものは処分したりしまいこんだり……。

絵本の定期購読サービスのひとつ「ワールドライブラリー」もやっていて世界の名作絵本が毎月届くので、新しい絵本に触れる機会が得られるのはうれしいところですが……。

絵本棚は子どもが表紙が見やすく選びやすいように、スタンダードな形。

表紙を見渡せるのが良いところです。

まだ文字を読めない子どもでも、表紙の絵を見て自分で選ぶことができるんですよ。

いつも絵本棚の前で絵本を広げて読んでいます。

収納できる本の量に限りはありますが、うまく刺さる内容の本をしぼっておいておくことで自然と子どもも手に取ってくれますよ。

下の子が0歳のときは「自分で使える」絵本棚も作り設置していました。ダンボールと牛乳パック、布でできています。

0歳でも絵本を引っ張り出せる高さなのがポイント!

▼ダンボール絵本棚の詳しい作り方は、以下の記事をご覧ください。

最初にご紹介した絵本棚と同じで、息子が表紙を見てどれに手を出そうか選べるような向きにしました。

高さも低めに抑えて、しっかり手を伸ばせば届くサイズにしたのがこだわりです。もちろん、戻すときも自分で戻しやすくなっています。

最近ではこの付近に子ども用カレンダーも設置しました。

\「子どもが読みやすい」カレンダー。おすすめ/

日付が読めるようになった後も、文字を書くのに役立つサイズ感がGood!

狭いので、壁も有効活用しています。日付感覚を身につけるのに役立っています。

キッズスペースの中に、子どもが集中できるエリアを用意しています。

壁に向けて設置した木製のキッズデスクがそのエリア。

集中したいとき、余計なものが目に入らないように作ったスペースです。

ワークに取り組んだりお絵描きしたり、時にはパズルで遊んだり。

子どもが自分から集中したいときに、自然と足を運べる空間となっています。

机の上には、大きめのペン立てを設置。丸シールや「こどもちゃれんじ」の紙教材を入れています。

ペン立ては持ち運べるので、絵を描いたりするときに活用してもらってます。

ハサミの練習もここでやっています。画用紙や工作系のワークなどをチョキチョキ。

子ども的にも集中できる定位置になっているようです。

木の机を壁に向けて集中力を高める方法は、モンテッソーリ教育の中でも用いられている手法ですよね。

ちゃみ

ちゃみおうちモンテで集中するにも良い配置だったので結果的には理想的でした。

かげになる位置なのですが、キッチンやダイニングから様子をのぞきこめる角度。

家事をしながら集中している子どもの姿を日々観察しています!

一応、デスクは壁付けにしなくても使えます。

現在は暫定的に無印良品のパイン材ローテーブル・折り畳み式を使っているんですが、軽くて移動できるので、日中は明るい窓際に移動することもありますよ。

LDKの入り口付近に設けたのは、幼稚園のおしたくコーナー。

おもちゃ棚と同じく無印のパイン材ユニットシェルフを利用。収納力があるので左右で姉・弟を分けることができています。

ケースは無印良品や100均のものを使っています。ホワイトを選ぶことで、すっきりした印象になりました(当社比)。狭いスペースだと、すっきり見せるためのカラースキームも大切ですよね。

子どもが描いた作品やポスターを飾る場所を設けています。というか勝手に置いていきます。

子ども自身も作品が飾ってあることが嬉しいようで、どんどんお絵描きや工作をするように。

やる気スイッチを入れてあげることに成功!

適当なタイミングで入れ替えをしますが、そのとき改めて子どもの成長にも気づけます。

線や丸を手当たり次第に書いていた娘が、いつしか人の顔が描けるようになっていたり……。

ちゃみ

ちゃみダイニングからも見える位置だから、食卓で絵について自然と話すようになります。

子どもの自己肯定感を高めつつ、家族の絆も深めることができますよ。

テレビの前はのびのび遊べるエリア。

以前はお昼寝マットが常設となっていましたが、現在は時期に合わせた敷物を用意したりあえて何も置かずにおいたりしています。

おもちゃを広げて遊んだり、机を持ってきて何かしたり、大きな紙に思いっきり絵を描いたりといったことをするのにピッタリ!

英語や知育のDVDを見るときなども、このエリア。

毎日のアクティブな時間にとても役立っています◎

狭いリビングのキッズスペース作りで気を付けたいポイントをまとめました。

子どものもので特にかさばるのがおもちゃ!

おもちゃ棚の高さを調節できるものを選ぶことで収納物に合わせた段差を作ることができ、スペースの効率的な利用が可能になりました。

無印良品のパイン材ユニットシェルフは増設や組み替えもでき、良い選択だったなと思います。

また上の子が幼稚園に入園するまでずっとおもちゃレンタルのサブスクサービスを使っていました。

サブスクのいいところはモノが増えないことと、その時の子どもの興味やできることに合わせたおもちゃで効率的な知育ができる点です。

好きで継続したのはリクエストをほぼ聞いてくれてサポートも手厚い「トイサブ!」と、好みの木のおもちゃが多い「イクプル」。

よく遊んでいたものは定価よりも安く買い取れますし、無駄のない、スッキリしたおもちゃ棚になったなと感じています!

兄弟で一緒に遊べるおもちゃで省スペース化を図るのもおすすめですよ。

収納としても使用できるベンチや折りたたみ式のデスクなど、複数の用途に使える家具を選ぶのも、スペースの節約につながりそうですね。

積み木などはもともとの紙製ボックスから丈夫な素材のボックスに移しているんですが、なるべく白や木目の収納ボックスを使うようにしています。

白や木目の収納グッズならスッキリした印象で、空間を広く見せる効果がありますよね。

ちゃみ

ちゃみ狭いリビングでも快適に過ごせるようになったと感じます!

無印良品のパイン材ユニットシェルフの記事でも引用させていただきましたが、以下のお宅のようにボックスを統一することでさらなるスッキリ化が見込めますね!

おもちゃのお片付け用に無印のパイン材ユニットシェルフ(86cm幅・小)を置いてみたよ。下段はやわらかポリエチレンケース大、上・中段は小が丁度良い感じよ。 pic.twitter.com/agqXx9hCRb

— みん (@minmi_achi) January 22, 2023

狭いスペースでは、安全性の確保もしておきたいところ。

まず、家具の固定。転倒防止のために、できたら家具を壁に固定するのがおすすめです。

無印良品のパイン材ユニットシェルフのように、家具固定キットがついているものもありますし、市販の固定キットを使用しても簡単に固定できます。

家具の角も面取りされているものを選んだり、コーナーガードを取り付けることで、ぶつかった際のケガを防ぐことができます。

これらのポイントを参考に、狭いリビングでも子どもが楽しく遊べるキッズスペースを作ることができます。スペースやお子さんの好みに応じて、アイディアを組み合わせて最適なキッズスペースを作りましょう!

我が家のキッズスペースをご紹介しました。

全体に関する工夫もあります。

息子がだいぶ早くズリバイするようになったので、なるべく床にモノを置かないように注意し始めました。

とはいえ上の子が遊んだものや、オムツなど手近なところに置いておきたいものもあります。

そのため、息子のいたずら防止用のカゴを数点、床に用意するようにしました。

オムツなどは常時置き場としてひとつ用意。

それ以外は一時置き場にしていて、おもちゃやゴミなど触らせたくないものに近づいたら、上の子と一緒にカゴへ!

ちゃみ

ちゃみ高いところで作業していても、意外と下に小さなものやゴミが落ちます。

この辺は狭い家ならではの苦労です……。

それとは逆の発想になりますが、子どもが興味を持つものを目に付く場所に並べて置くのもテクニックのひとつです。

さまざまな育児書・論文、そして子どもの様子から、この思想が間違っていないことを確信しました。

今のところねらい通り、子どもたちは毎日元気に遊びまわっています♪

こんな記事もおすすめ

子どもの知育環境づくりに関する記事や、使っている知育玩具についてまとめています。

この記事が気に入ったら

フォローしてね!

コメント